诸葛亮是个什么样的人 诸葛亮到底有多聪明

诸葛亮是个什么样的人

诸葛亮才华横溢,是不可多得的治世之才,他懂得因时而变,根据时势不同去治理国家。在用兵统帅的这方面上,《三国志》的笔者陈寿认为这不是他的专长,每个朝代的人都不是太认同陈寿的观点。我则认为诸葛亮用兵的策略实际上已经挺不错了。

电影中的诸葛亮

才能高于世俗大多数人,必然会受到普通人的拖累。因此,诸葛亮做事总是关注细节,谨慎行事,每件事都身体力行,怕因为手下才能不足而耽误了事情。每件事情都考虑得非常周全,不能容忍有过失。蜀国之地民生风气比较浮躁,不安心于耕作,容易发生动乱。诸葛亮制定了周密的法律,严格执行法律。但是老百姓却没有任何怨言,可见诸葛亮执行法律是很公平公正的。

从其他关于诸葛亮的史料可见,他是一位根据才能来任用人办事,清廉行政的一代伟人。

除此之外,诸葛亮也是一名宁静致远,淡泊明志的隐士。诸葛亮在隆中隐居的时候,涉略群书,广交清流之士,关注时势变化,以管仲乐毅为榜样,有着担负重任、成就理想的远大抱负。

最后是刘备三顾茅庐的毅力和恒心打动了他,诸葛亮才毅然迈出草庐小地,去完成自己的理想。由上面的方方面面可以看出诸葛亮竭尽他的忠诚和才能来治理蜀国,在用兵,刑法,治民,行政上做得无微不至,事事俱细,更加反应出了诸葛亮中谨慎的一面。

诸葛亮舌战群儒

东汉末,曹操称霸中原,除了蜀汉刘备和东吴孙权无人能与之抗衡。曹操知道心急吃不了热豆腐,面对这两块肥肉得慢慢来。所以,曹操打算先联合东吴孙权打败刘备。曹操写信给东吴商量此事。

诸葛亮剧照

孙权手下的大部分谋士见得了“便宜”,赶紧卖乖啊,都主张为了保住东吴江山投降曹操。然后,只有鲁肃一人看清了个中利害关系,他认为联合刘备抗击曹操才是明智之举。同时,鲁肃也知道自己是很难说服大家的。此时,刚好遇上了不谋而合的诸葛亮,所以,帮助诸葛亮引见了东吴的智囊团,这些人可不是的滥竽充数之辈,每个人都是学富五车之士。

素有“东吴第一谋士”的张昭首先出击:“听说你家老板请了你三次才把你请出山,以为有了你如同得了麒麟才子一样能得天下,谁知连区区荆襄九郡拿不下,反而让曹操给拿下了。”

诸葛亮深知张昭在东吴中的水平,不能把他辩服,那么今天就等于白来。诸葛亮眼珠一动说:“不夺取荆襄九郡只是不忍抢同宗兄弟的地盘,现在驻兵于江夏,另有所图,是你这些普通人能看得懂的吗?有才能的人国家有难时勇于出谋划策,无能之辈只会龟缩投降。”

此言一出,张昭被说得羞愧无言。接着,又有一谋士说:“曹操坐拥百万大军,岂能不怕,莫逞强。”

诸葛亮嘴角一泯道:“刘备驻兵江夏乃等候东风之机,东吴兵强马壮,又有长江天险屏障,你们却劝自家主公俯首称臣,恐成天下笑柄”。

接着,先后又有七人被诸葛亮驳得哑口无言。诸葛亮此次舌战群儒,表明了蜀国联吴的决心,坚定了孙权抗击曹操的决心。

诸葛亮吊孝

三国时期,诸葛亮跟着刘备一起逐鹿中原。当时为了打败曹操,就与东吴的将军周瑜一起合作了想了一些点子,共同商量对策。周瑜,是东吴很出名的人,兵法熟练,有着领先众人的智慧和本领,带兵打仗,鲜有败绩。

诸葛亮图片

周瑜一心想要夺回荆州,还是被诸葛亮识破,再加上之前中了毒箭,在一声哀怨中死了,这样,就有了诸葛亮去对面吊孝的事情。

其实,诸葛亮到对面去吊孝,并不仅仅是为了吊唁周瑜这么简单,他有三个目的。

第一个目的,诸葛亮是为了显示个人的才干,因为在吊孝中,他的言辞,说得很真实,也很确切,面对东吴那么多人,显示了他的墨水和胸中的智慧。

第二个目的,诸葛亮为了展现他的胸襟。因为之前与周瑜并不合,现在让别人看到他这么悲痛的哭,可以看出来他是个多么心胸宽厚的人啊!

第三个目的,诸葛亮是为了消除矛盾,这个目的是最重要的,大家都知道,周瑜是被诸葛亮气死的,周瑜甚至在死之前说了句为什么老天还要弄出个诸葛亮这样的感叹。所以这个时候,大家对诸葛亮是根本没有什么好意的,甚至很多人想为周瑜报仇。而诸葛亮的哭泣,化解了一些矛盾,为的是能够一起去打曹操,并且灭掉曹操。

诸葛亮吊孝,在现在看来,非常具有政治手腕,对于我们今天在政治上,处理一些外交事宜上,有一个很好的借鉴,非常值得学习。

诸葛亮借东风

诸葛亮借东风指的是孙刘联军打败曹操的战争里东风助火攻的故事。建安十三年十一月,曹操率兵南下,准备攻打孙权。东吴领地有长江之险作为天然屏障,曹操攻打东吴必须过江。

诸葛亮像

曹军多是北方骑马兵士,不擅水战,曹操命人把军船固定连锁在一起以防船面摇晃,曹部下有人担心万一孙权用火攻怎么办,曹操却说,江南冬天只刮西北风,如果火攻,根据地理方位只会烧到孙权他们自己营地,反而更有利于曹军。

孙刘这边,东吴大将周瑜嫉妒诸葛亮才能,故意刁难,要求诸葛亮三日内筹备十万只箭。诸葛亮却使一妙计,利用稻草人夜里行船至曹营附近,曹军放箭皆落稻草人身上,如此借得十万只箭。而后周瑜和诸葛亮看到曹操军船相连皆想到火攻曹军,可是周瑜却苦于风向的难题。此时诸葛亮告之周瑜,筑七星坛,作法可借来东风。果然,三日之内,江面刮起东南大风,大火借势烧毁曹军船。曹操大败,逃回北方。

借东风的故事被广为流传,后来还有了一个相关的歇后语,诸葛亮借东风将计就计,金蝉脱壳。

关于借东风的真实性争议颇多,有的认为诸葛亮故弄玄虚的,有的认为诸葛亮善观天象,料事如神,至于为何神坛作法是为了提高自己在孙权心中的形象,提升刘备在孙权心里的地位,为以后联合东吴作准备。但为何曹军不熟悉天文气象,不懂江南气候,还有如何借到东风在很多学者心里仍然是一个迷。

诸葛亮骂死王朗

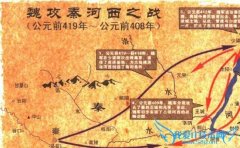

诸葛亮在公元228年,第一次率领蜀军北伐魏国时,遭遇到了魏国的军队。蜀军出岐山,至长安,与魏军在渭河对峙。魏军都督曹真,以及随军将领郭淮、王朗列在阵前。诸葛亮率领蜀军摆开阵式,见敌军中有经学家王朗,便知道对方可能要对自己展开心理攻势。

诸葛亮像

果不其然,王朗自负满腹经纶,又以七十余岁高龄的见识,想游说诸葛亮,实现不战而胜的战略企图。王朗纵马向前,和诸葛亮攀谈起来。王朗夸赞曹魏数位帝王的文治武功,又与汉末的朝纲混乱、奸臣当道做对比,劝诱诸葛亮“弃暗投明”,放弃战争。然而,王朗的生平事迹却深深印在诸葛亮脑海中,受到了他最为猛烈的反驳。

诸葛亮在听完王朗的谬论之后,仰天冷笑。诸葛亮揭露了王朗在乱世之时,作为大汉王朝的臣子,放弃道义,放弃尊严,投奔在曹操麾下,成为密谋“携天子以令诸侯”的首犯。诸葛亮还揭露出,王朗助纣为虐,帮助曹操后人篡夺皇位,毁灭汉朝江山,造成百姓流离失所,实为天下第一奸臣。最终,诸葛亮又以一句极有分量的话收尾:“王朗,作为汉王朝的子民,你有何颜面,去黄泉路上见大汉二十四帝的亡灵!”振聋发聩的谴责过后,王朗被诸葛亮揭开丑事,气急败坏,坠马而亡。

有史学家称,诸葛亮对王朗的有力反驳,其实就是他对曹魏政权的战争缴文。王朗作为一位有名的经学家,却不顾道义,助纣为虐,最终成为历史的笑柄,值得我们后人反思。

诸葛亮七擒孟获

公元225年,诸葛亮率兵入南蛮。而此时南蛮内部刚经历内讧,高定军事政变杀了前首领拥护孟获称王。诸葛亮派马忠和李恢兵分两路攻打南蛮,自己率军击败高定主力部队,杀了叛军高定。孟获退回益州郡。五月,蜀兵渡过沪水,进入云南,于孟获交战,生擒孟获。

诸葛亮画像

首次抓住孟获,诸葛亮好酒好肉招待,并且故意让孟获观看蜀军军队实力,孟获看了并不服。诸葛亮就放他回去。之后却找来孟获副将,称孟获把罪名全部怪在他身上。副将十分生气,诸葛亮故意把他也放了。副将回去后,心中愤愤不平,就把孟获绑了送至蜀营。孟获第二次被抓,心里更是不服,诸葛亮再次放他回去。这次孟获回去也想出一计谋,其弟孟优假装来蜀营投降。诸葛亮识破其计,故意灌醉孟优。等到孟获来劫营的时候,再次被诸葛亮擒住。这第三次擒拿孟获,孟获仍不服气,认为不过是遭人暗算被计谋陷害,并不臣服。诸葛亮仍然放孟获回去。第四次孟获以为诸葛亮独自出来堪察地形,带兵欲偷袭诸葛亮时候,又中计被抓。第四次孟获部下感恩诸葛亮宽厚,竟然灌醉孟获,亲自把孟获送至诸葛亮军营。第五次被抓的孟获仍然是觉得被内贼陷害,于是诸葛亮又放回孟获。

如此反复几番,孟获并不臣服,最后孟获投奔木鹿大王还有乌戈国国王,两个大王虽然兵力强势却仍然被诸葛亮打败,孟获最后终于下跪起誓,永不反叛,效忠蜀国。至此,几次三番和南蛮征战,终于收复南蛮人心,保障了以后蜀国南境安宁。

两军交战必有死伤,为此南征回师途上,诸葛亮还命士兵制作了一种食用馒头来祭奠死去的冤魂。

诸葛亮出战之前曾有部下阻止,称南蛮险恶之地,不宜一国丞相出师,以防意外。可是诸葛亮擅长外交权术,人心连结,当时诸葛亮就已有征服南蛮免除后患之心。在南蛮境内,诸葛亮闻之孟获在当地破有人心,于是想到制服孟获,以其来统领南蛮效忠蜀国。于是便有了诸葛亮南征七擒七放孟获的典故。

- 评论列表(网友评论仅供网友表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述)

-