揭秘:邓小平百万裁军决策的内幕

1985年中至1987年底期间,在时任中央军委主席邓小平的领导下,中国人民解放军减少员额100万,世称“百万大裁军”。在当时战争危险依然存在的情况下,为什么要大规模裁军呢?我们来看看其中的内幕。

邓小平轻轻提出:裁军一百万

邓小平轻轻伸出手指:裁军一百万

1984年国庆35周年大阅兵1个月之后,中共中央军委委员被召集到北京开会,会上,中央军委主席邓小平提出裁军100万。消息一出,立刻震惊世界。

他幽默地说“打麻将都得凑好几桌。裁军是个得罪人的事,我来得罪吧,不把矛盾交给新的中央军委主席。”

历史缘由

从1949年新中国成立开始,解放军一直是世界上人数最多的一支军队。据记载,1975年,解放军总人数高达610万。1975年,邓小平开始主持中央军委的日常工作,他清晰地看到了军队的现状,决心把“消肿”作为军队整顿的主要任务。他一针见血地指出:“现在,好多优良传统丢掉了,军队臃肿不堪。军队的人数增加很多,军费开支占国家预算的比重增大,把很多钱花费在人员的穿衣吃饭上面。更主要的是,军队膨胀起来,不精干,打起仗来就不行。”为此,他明确提出军队要整顿。

但是,邓小平的治军方略并没有来得及实施。随着“反击右倾翻案风”运动在全国展开,邓小平第三次被错误地打倒。这次裁军,也随之夭折。

直到1977年,邓小平复出。他在召开的军委全体会议上旧话重提:军队中的“肿”字,我们还没有很好地解决。在邓小平等的主持下,会议通过了《关于部队编制体制的调整方案》,要求部队按确定的编制定额进行精简。他还提醒在座的领导同志:“以后精简,主要是精简各级领导班子和领导机关,首先是总部和军兵种、大军区、省军区的机关。” 很显然,当时的邓小平已经对解决军队“肿”的问题有了进一步的考虑。裁军是必要的,但是,裁多少?怎么裁?依然是未知数。这受到了国际局势,特别是中苏关系的影响。

艰难的百万裁军

1981年6月,在中共十一届六中全会上,邓小平出任中央军委主席。首先,他选择了裁剪铁道兵和工程兵,但远远不够。

邓小平一直在思考:面对新的国际形势,中国人民解放军的建设怎么搞。

1984年10月25日,一次对中国人民解放军的建设具有重大意义的会议在京西宾馆举行。

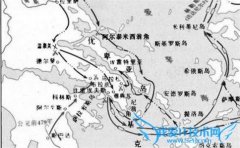

会上,邓小平提出裁军100万,并陈述了他的理由。首先是机构臃肿,每个军区的领导班子有十几名20名之多,邓小平幽默地说“打麻将都得凑好几桌”。当时中国军费很少,只有191亿元,折合60亿美元,约占同年美国军费的2%;还不及苏联的一个零头。但是我军员额相当于美军的两倍,和苏军的人数差不多。军费中相当大的一部分被众多兵员的“人头费”占去了。这不但是国家和人民的沉重负担,也直接限制了军队武器装备的发展和战斗力的提高。军队员额多,结构又不合理。据统计,世界当时几个国家军队的官兵比例是:苏联为1:4.56;美国为1:6.15;联邦德国为1:10;而中国为1:2.45,平均每个军官领导两个半士兵。

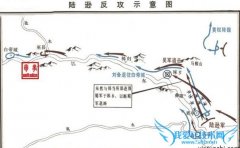

1985年6月,在军委扩大会上,邓小平果断提出“在较长时间内不会发生大规模的世界战争是可能的”重要论断。根据“本世纪无大战”的结论,会议作出了军队战略思想实行战略转变的重大决策。这就从根本上改变了若干年来我军立足于“早打、大打、打核战争”的指导思想,使我军摆脱了临战状态的干扰,走上和平时期建军的轨道。因此,军委扩大会作出了裁减军队员额100万的决定,通过了《军队体制改革、精简整编方案》。

直到当“国际和平年”——1986年到来的时候,中国人民解放军的几十万官兵已经脱掉军装,走上了经济建设的岗位,初步完成了裁减100万员额的战略性行动。

邓小平

不得不说,邓小平有着极其正确的战略眼光,他在科学分析中国国情的基础上认为:国家的安全保障最终取决于一个国家的经济实力。在百业待举的当前,国家经济建设是大局,必须硬着头皮把经济搞上去,一切要服从这个大局。所以就有了“百万大裁军”的重要举措。

- 评论列表(网友评论仅供网友表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述)

-