大才子唐寅的简介 唐寅的书法造诣如何

唐寅简介

唐寅,即唐伯虎,是历史上著名的书画家、诗人,不仅是公认的江南四大才子之首,还位列明四家,他的书画作品如今藏于世界各地的多个博物馆中。

黄晓明唐伯虎剧照

唐寅于成化年间降生苏州府,分别于13岁和15岁时认识祝枝山和文征明,15岁时以第一名的成绩进入苏州府学习。19岁的时候,唐寅与徐氏结婚,25岁时唐伯虎的父亲去世,此后母亲、妻儿、妹妹相继离世,家道日益中落,在祝枝山的鼓励下准备科举考试。但在科考期间,与好友夜夜宿醉风月场,十分被主考官所厌恶,幸得苏州知府惜才求情才录于榜末。

此后,唐伯虎仕途艰难,乡试第一却又牵连科场案被贬,此后不愿就任小官职,31岁时婚姻不顺休妻,漂泊四地后得病,在家休养了很久才好。与兄弟分家后,唐伯虎卖画为生,日日纵情酒色,与文征明关系逐渐僵硬,此后多作书画。1508年唐伯虎筑新居桃花庵和梦墨亭,次年亲侄儿年仅十二便夭折,唐伯虎为其作诗画送别,四十岁时为自己作自寿诗和画。1513年,唐寅写信给文征明二人重修旧好,次年被宁王所聘,只一年便装疯得返。此后唐寅时常为吴县知府作诗画,该期间作品产量极大。

嘉靖元年,唐寅为送别吴县知府作诗,次年自书诗翰册,同年年底病逝。

唐寅一生坎坷,如此才华竟有怀才不遇之悲,他的书画、诗文至今已是遗世之宝,对后世产生的影响之深难以言明,其作品被收藏于世界各地,是中国历史上难有的鼎鼎大名的才子。

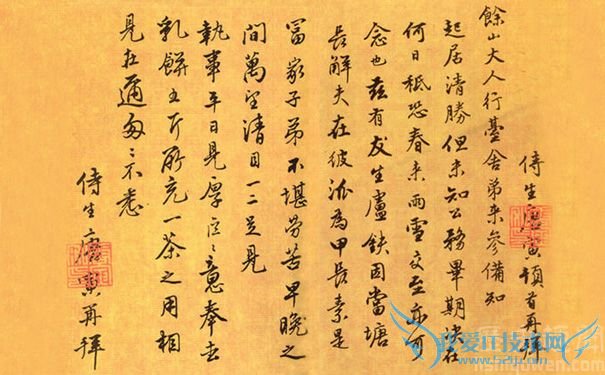

唐寅书法

说到唐伯虎,给人印象最深的是他在绘画上的地位,堪称明代画坛奇才,打破了门户之别,具有开创性里程碑式的意义,然而其实他在书法方面也造诣极高,他的字极具风流意蕴,十分有个人特色,尤其是《落花诗册》,更是绝对的代表作。

唐寅书法

唐伯虎的书法最初师从赵孟頫,后来也广泛地效仿过米、颜等大家的字,并且在不同期间展露出各不相同的变化,总体上来看他的书法历程可分为四个阶段。

第一阶段即唐伯虎三十岁前留在家乡,与年纪相仿的文壁关系密切,因此深受其影响,二人的书法十分接近,两人的书法都起源于赵体,笔触圆润,端庄秀丽。

第二阶段是唐伯虎仕途受挫、夫妻割裂后在外漂泊时期,此阶段他以卖书画为生,在书法上追求唐风,讲究字体的规整,崇尚颜楷,下笔凝重、字体饱满,并加以隶书,书写的“蚕头燕尾”十分有劲,大概持续到三十六岁,他最为经典的落花诗册就是此期的作品。

第三阶段,是他定居在桃花庵的时期,此时他无心仕途,专心创作,达到艺术之路的顶峰,此时他的字又重新研习赵体,融以唐风,形成自己的风格。他的书法逐渐成熟,在端美中又显灵逸,此类风格作品颇丰,遗存的产量也极大。

最后阶段即他晚年的十年时间里,他已经看透尘世,归隐向佛,此时他的书法加入了几分米芾的意势,率真痛快,同时集各家于一身,笔画多变,挥洒自如。

唐伯虎善于吸取先人的精华,无论是绘画还是书法,都能博采众长形成自己的个人特色。

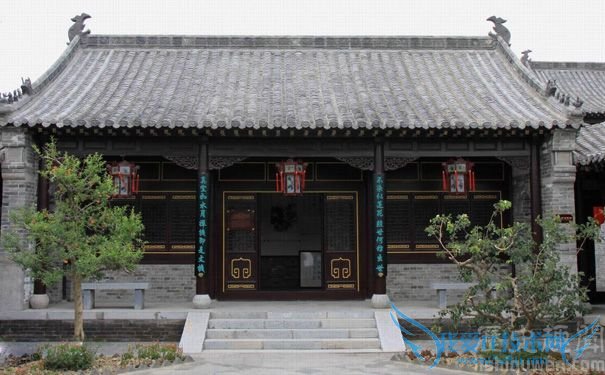

唐寅故居

唐伯虎老家在苏州吴趋坊北面,后来定居于桃花坞,在他的作品中还有一首极为著名的桃花庵歌。

唐寅故居

清朝年间,桃花庵尚且有部分建筑物留存,到了顺治年间,此宅被当时的主人予以修建,筑造了亭台楼阁,种植树木,建池塘养荷花,在岸上种芙蓉,并建造了一座横跨池塘的“蓉镜亭”。到了乾隆年间,有僧人将其改为宝华庵,留存至今,于1992年时被列为文物保护单位。

在苏州林机厂附近,至今还能找到有围栏相绕的荷花池,而唐寅的故居就在池的北面。现在唐寅的故居还留有511平米的面积,朝南方向,宽五间。整体上分为两路进屋,西面头进处为一处临池而修的水阁,风格独特颇具特色;第二进便是殿堂,清幽雅致。在水阁的东面有一处横跨池塘的石板桥,以供人进出。池塘两岸布满绿荫,鸟语花香,环境极佳,犹如世外桃源般令人沉醉其中。无论春夏秋冬,来此处踏青或祭拜或是参观的游人络绎不绝。

不过近几十年来,唐寅的故居还是有所变化的。例如原先被称为“双荷花池”的两处池塘,如今东侧荷花池已被填平建屋,只剩下西面的一处,成了孤零零的单荷花池,水质也大不如前了。该故居遗址由上世纪居住的5户人家扩张到如今的18户,最多时甚至到了22户,成了一个杂乱的大院,环境变差,从天井处可以看到东拉西扯的皮线;晾晒着衣物,还有杂乱的电线等,十分不美观。

唐寅的故居对对现实有巨大的保护意义,因此不仅政府,我们每一个民众都应该怀有保护之心,不要破坏它遗存的面貌。

- 评论列表(网友评论仅供网友表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述)

-