度量衡是如何换算的 秦朝与清朝度量衡的区别

度量衡换算

中国古代所应用的度量衡单位之间的换算极为复杂,且不说度量衡单位各式各样,种类繁杂,他们之间的换算关系也并非简洁明了的十进制,而是各有各的的进位方法,在运算的过程中无疑增大了工作量。

度量衡器具

在度量衡的单位中,以度的换算规则最为简便,周代以前的长度单位名称经过《汉书·律历志》的整理,保留了寸、尺、丈三个,并在寸位以下加“分”位,丈位以上加“引”位,都是十进制换算,这就是五度。《孙子算经》卷上有“蚕所吐丝为忽,十忽为一秒,十秒为一毫,十毫为一厘,十厘为一分”的说法,这些小单位一般都是算数学者使用,所谓“度长短者,不失毫厘”,就是表示算数学者在测量时应该精确至微小数的意思。

量器是封建社会计量农产品多少的主要器具,因此容量的计量产生最早,它的单位名称也最为复杂。周代以前容量单位同长度一样,以人的身体计量,以一手所能盛的叫作溢,两手合盛的叫作掬,掬是最初的基本容量单位。《小尔雅·广量》记载“掬四谓之豆”,《左传·昭公三年》记载“四升为豆”,这两种说法相通,掬等同于升。升的本义为“登”、“进”的意思,两手所盛是基本的容数量,然后从这个数登进,按四进有豆、区、釜,按十进有斗、斛。后来《汉书·律历志》对容量单位做了系统的整理,命名为龠、合、升、斗、斛五量,一合等于二龠,合以下都是十进。

秦朝度量衡

秦王朝建立之前,各个诸侯国之间的度量衡不尽相同,秦朝是中国古代度量衡法制的初步形成时期,而秦朝的度量衡法制早在秦国时期的改革变法时便开始制定了。

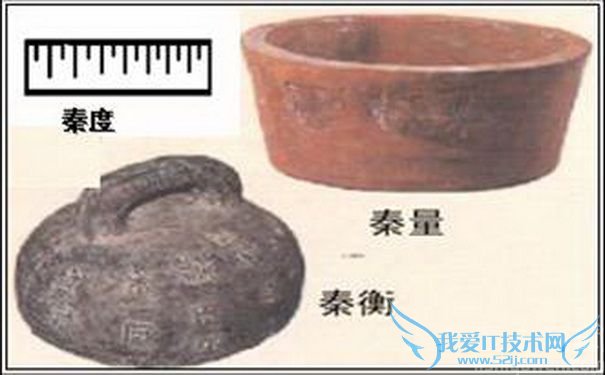

秦朝度量衡图片

春秋晚期到战国初期,有些国家的御大夫在变革田亩制度的同时,尽力夺取国家政权,如晋国的六卿,赵、魏、韩、知、范氏和中行氏瓜分晋国,接着进行经济改革,各自废除了晋朝原有的“百步为亩”的井田制,分别制定了扩大的田亩和地税制。

公元前221年,秦王嬴政完成了其统一六国的大业,建立了中国历史上第一个统一的多民族封建国家,为了维护封建地主阶级的利益,巩固国家政权的统治,实行制度改革迫在眉睫。秦始皇在政治、经济和文化思想上进行了一系列的重大的改革,如中央和地方行政建制的整顿;度量衡、货币、文字的统一;对奴隶主残余势力的镇压等。

在版图上统一的六国其实际仍然呈分裂局势,各国规章制度大为不同,为秦始皇推行政令造成了极大的不便。当时各国的度量衡单位制不同,单位名称、单位量值以及仅为都不相同。秦始皇遂将商鞅在秦国创立的度量衡制度,在辽阔的大秦疆域内贯彻实施。分别制定了推行统一度量衡的法律,颁布正规的度量衡器具,制定度量衡器具检定的法律制度。

秦朝以后的历朝历代,大都沿袭汉代的制度,但汉承秦制,秦朝作为中国度量衡制度发展成熟的重要阶段汉代的前身,其历史影响可想而知。

清朝度量衡

清朝政府极力维护封建王朝的统治,对几千年来的封建礼教、典章制度十分推崇。同时遂资本经济的发展,度量衡的作用越来越广泛,连度量衡器具都放宽限制,改为民间制造。

清朝度量衡秤图片

度量衡标准悉本黄钟六律之说,用累黍确定标准尺度。清康熙帝对天文律算有较深的造诣,他主持编写了《律吕正义》,还删定了西人传教士南怀士编纂的《数理情蕴》,这两本书中都详细记载了关于度量衡标准的规定,康熙帝亲自累黍定尺,以一百粒纵向排列的黍子所得之长定为营造尺长,又以一定的尺寸确定了量器的容积,用铁铸成漕斛,用一立方寸金属的重量作为质量的标准,有此再定出各种量值砝码的尺寸,作为称量国库收支的标准器,因此称为库平。

由营造尺、漕斛和库平两组成的度量衡制简称为营造库平制,从而建立起度量衡三者互相校定的关系:量器的尺寸可以作为长度的标准,一定重量的某种金属的立方体也可以反求出营造尺的长度。营造库平制是清政府为提高度量衡三个量的精确度和科学性,继承秦汉以来以度审容,以量定衡重的科学方法,继续探求以自然物为基准的成果。

帝国主义入侵中国后,各国度量衡制纷纷传入,当时并用为交易结算的单位。清朝末年,统治阶级腐败无能,不但无法抵制各国杂乱的度量衡制的干扰,也无力统一全国度量衡,造成了度量衡极度混乱。

- 评论列表(网友评论仅供网友表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述)

-