从分封制到郡县制的过程 郡县制分封制的区别

郡县制什么时候开始

根据对现在可以查阅到的资料的研究,“县”这一概念最早出现在春秋时期的楚国武王时代,而它作为一个名词则是出现在楚文王时期,因此我们可以比较清晰的知道郡县制最先开始于春秋时期。

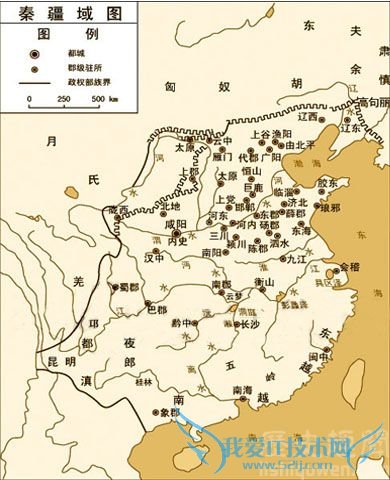

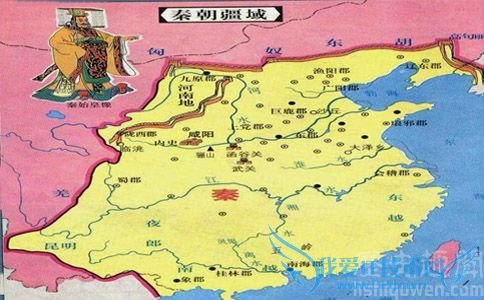

秦朝疆域

春秋时期对于县的说法有很多种,各个诸倨国的县的发展也有比较大的差异。比如在齐国和晋国,县的用途是赏赐功臣。县的大小和县数量的多少决定了一个诸侯国的国力是否强盛,当时楚国的经济实力和军事实力都是最强的,有很大一部分原因是楚国拥有最多数量的县,土地面积最为广在。郡的设置后于县,春秋后期开始有郡的出现,但是在当时郡的单位小于县,郡是到战国时期郡才被各个诸侯国建立起来。并且,当时的郡的作用不是用于管理地区的日常政务,也不是中央以下最高一级的地方行政机构,而是被设置在边疆地带,用于巩固国防,防止外敌入侵,维护国家安全的。

商鞅变法明确了县令、县丞和县尉的职责,使县有了一个雏形。嬴政统一六国后,在全国范围推行的郡县制,在很大程度上借鉴了商鞅的县制,另外参照了春秋战国时期各个诸侯国的郡制和县制。他将国家划分为三十六个郡,其中有十六个就是沿袭战国时期各个诸侯国原来设置的郡。汉朝时,因为分封制导致了七王之乱,证实了郡县制比较适合国家的管理。

从分封制到郡县制

秦统一六国后,始皇帝认为分封制于国家统治不能长久,于是下令推行高度中央集权的郡县制,并且将春秋战国时期的诸子百家(除法家之外)的士者以及他们的著作都焚毁,以实现思想的统一。

郡县制

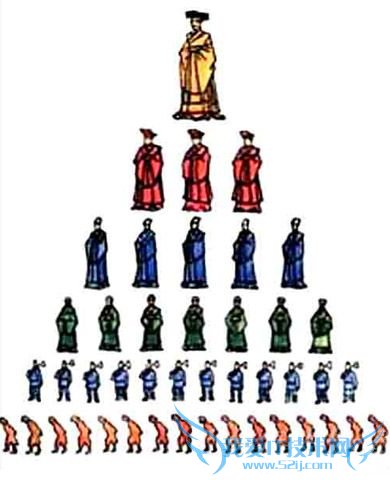

从以分封制治国到以郡县制为治国主要制度,首先是社会层次上的一项重大改革,中国从奴隶社会跨入了封建社会,开始了以皇帝为统治中心的长达二千多年的封建国家。分封制满足的是奴隶主贵族阶级的利益,土地是属于诸侯的;郡县制满足了新兴地主阶级的利益需求,有一定的经济基础便可以购置土地。

其次是君与臣关系之间的改变,分封制时,周天子看似是国家的统治者,但实质上周天子只对他所辖地区有管理权,他不能插手各个诸侯国的事务,到后期实质上权利是臣大于君。郡县制则是皇帝将所有的权利都集中在自己身上,臣子必须服从皇帝的命令,被后世广为传颂的“君要臣死,臣不得不死”的君臣关系说也是从这里开始的。

在中国封建王朝当中,分封制和郡县制作为两项基本制度是经常被替换使用的。如西汉初年汉高祖刘邦推行分封制,明太祖开国初期也采取分邦建国的政策,但是最后都导致了国基不稳,诸侯王发生叛变。所以之后的统治者选择均倾向于郡县制。

从中国二千多年的朝代更替中,可以看到郡县制虽然中央集权,也有诸多弊端,但相对于分封制而言,其层层递进,上下级分明的行政管理模式还是值得后来借鉴的。

郡县制与分封制的区别

分封制即分邦建国,盛行于奴隶社会,主要在周朝和西汉初年时实行。它建立在宗法制的基础之上,以血缘关系为纽带。而郡县制是建立在国家大一统的基础之上,按地域划分,彼此之间毫无血缘关系,盛行于封建社会。

分封制

分封制中最高统治者将土地分给自己的亲属或者为国家做出巨大贡献的臣子,每一块封地就是一个诸侯国,也就是国家的土地不是完全属于王室的。诸侯王在自己的封地里拥有的绝对地位,诸侯王位可以世袭,并且可以拥有自己的军队,诸侯王只天子不能随意插手诸侯国内的事务。而在郡县制下只有一个国家,最高统治者称为皇帝,是中央集权的高度集中者,中央和地方的官员都由皇帝任命和调动,官员职位不得世袭,官员也没有土地。地方不能私设军队,任何事务都要向皇帝负责。分封制下,诸侯需向王室缴纳贡赋,定期向天子朝觐述职;而在郡县制的体系下,是皇帝向官吏发放俸禄,官吏不用向国家缴纳贡赋。

由于分封制产生了很多的诸侯小国,王朝初期天子与其兄弟和功臣之间的关系密切,会有利于王朝的发展,但随着时间的推移,诸侯王与天子的关系逐渐变得陌生,就会发展成诸侯国的势力超过王室,造成地方割据势力。郡县制的官员因为是由皇帝直接任命的,官员手上没有实质的权力,有利于加强中央集权和国家统一。

- 评论列表(网友评论仅供网友表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述)

-