苏轼是哪个朝代的 苏轼的诗词作品欣赏

苏轼是哪个朝代的

苏轼,生于哪个朝代,在那个时代中他的一生经历又是如何?

大文学家苏轼

苏轼,翻阅他的出生时间,是公元1037年,然后结合历朝历代的时间点,根据时间段的判断苏轼是宋朝人,但历史上却分为了南宋和北宋两个不同的朝代,大文人苏轼的归属应该是哪一个?

南宋和北宋同属于宋朝,宋朝是继唐朝之后的政权统治者,元首是赵匡胤,也就是历史上赫赫有名的宋太祖。宋太祖开创的宋朝当时并不分南北,是一个完整的政权统治。宋朝在经历了九任皇帝的更迭后,因金兵的势力日益扩张,而大宋朝廷不断的衰弱,人才的不断凋零,终于在第九任皇帝宋钦宗的手上输掉了大宋的部分江山,所幸皇室成员中宋钦宗的弟弟赵构从战场逃了出来,逃往临安,也就是现在的浙江省杭州市,在那里重新登基,成立了南宋王朝,南宋相比大宋而言,国之土地减少大半,那时候全国范围内出现了两个政权统治,一个是南宋,另外一个便是金兵。因为如此,才将大宋分为了南北朝,那么划分的时间节点是什么呢?按道理来说应该是赵构的登基之日,也就是公元1127年。

对照时间节点,苏轼的出生应该是在北宋灭亡前,南宋尚未成立之时,他一生享年六十四岁,所以也可以说苏轼是出生在北宋统治的末期时代,一生中经历了北宋的五次皇帝更迭,因为政权的不断转手,苏轼的一生也在不停的经历着起落,正是因为如此,才造就了他的成就。

苏轼的诗

苏轼,北宋时期的著名文学艺术家。一生所作的诗词无数,因所处时代的不同,宋朝这个时期最为有名的还当属宋词。当宋词出名并不代表宋诗的没落,在介绍苏轼的诗之前,先来普及一下诗和词的区别。

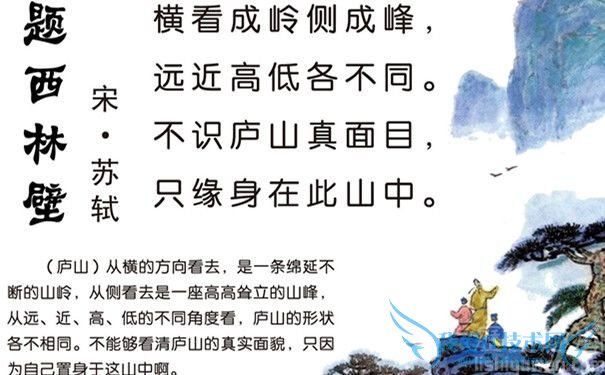

题西林壁

首先,诗、词的区别主要针对的是古代文学创作,如果不是古代文学创作,两者便没有什么区别。

其次,诗、词出现、兴起的时间段并不是相同,诗词,既然诗在前,词在后,很明显诗的出现早于词,在历史上,最为有名的便是唐诗和宋词,通过这个便可以清晰的分出诗的兴起在唐朝,而词的出现却是在唐朝末期,兴起于宋朝。

最后,从格式上来说,诗的格式较为整齐,可分为五言和七言,形式又分为绝句和律诗。词比起诗的要求便显得宽松的多,在格式上没有过多的要求,字数上也没有绝对的限制。

那么大文人苏轼所创作的名诗都有哪些呢?我们根据上述的描述的不同,细细参阅他的作品,发现他的诗的确不多,《题西林壁》便是其中的一首。

这首诗歌描述了作者苏轼站在庐山中,从不同的方向观其形状,眼中的庐山形象却大不相同。通过这首词,苏轼想借这首诗表达出人们看待一件事,不要刻意带有自己的情感去看待分析,而应该尽量跳脱抽离出来,作为第三人的身份去看待,这样才能辨识清楚事物的真实面貌,不会因为自己的局限而进行了误解。

苏轼的词

苏轼,死后被后辈们追封为宋代杰出词人,位列唐宋八大家之一,可见他在宋词中的造诣之深厚,令人叹服。

苏轼画像

诗词的区别,词源自于诗,但却比诗演化发展的更为精妙,诗受着格式的束缚,没有很大的施展空间,而词却不一样,词首先字数没有强制性要求,而且押韵方面管理的更为宽泛,更适合抒发自己的情感。

苏轼的词在宋朝中所有词人里面,又是极其特殊的一位,他开创了宋词的另外一种风格。在苏轼之前,宋词的整体风格是清丽的、婉约的,在现代来看是适合小资情调的,而自苏轼起,宋词的风格就发生了重大的转变,由清秀转变成了豪迈。从小清新的风格转为了旷达开阔之风格。

再结合苏轼的整个人生经历,创作宋词的具体风格来分析,苏轼的文学创作又可以简要地分成两个时间段,前半生和后半生。从政经历的第一次大落便是一个十分明显的分水岭。前半生的苏轼,饱怀激情,将自己的满期抱负寄托在宋国的朝廷上,期望自己能够通过科举制度报效国家,事实上他也确实通过科举成功。但朝廷之复杂岂是一个单纯的热血青年所能随意驰骋的天地,在与王安石的冲突中,在与新派政客的矛盾中,苏轼的人生发生了重要的变化,他的词风变得由婉约变得无比慷慨,他将自己满腔的情怀尽抒发在宋词之中,变成为了我国宋词豪放派的代表人物,其中《念奴娇赤壁怀古》便是最为代表的作品。

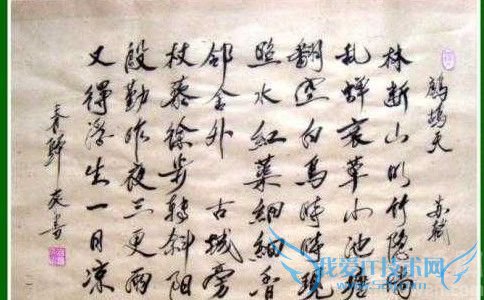

鹧鸪天苏轼

苏轼的一生,在政治上并不光明,其仕途进行的极其艰难坎坷,人生中多次被贬,甚至还曾经进了朝廷的监牢之内,可谓是现实生活十分丰富之人,当然也正是因为他的经历比一般人更多,更为曲折,所以才能有那么多的人生感悟,才能有那么多的创作源泉,才能写出那么多的好文章,才能给后世子孙们留下这么一笔珍贵的精神财产。

鹧鸪天

苏轼的创作高峰期是从他被贬开始的,那时候苏轼的心情极其抑郁幽闷,只能通过文章才能缓解和抒发他的个人情怀,将自己的怀才不遇寄托在文学上,《鹧鸪天》亦是那个时候所著之杰作。

这首词的构造也可以分成两部分,上半部分到细香为止,下半部分则是到结尾为止,既为宋词,苏轼在此词当中同样是通过上半段写景,下半段抒情的手法来创作的,《鹧鸪天》的大体意思如下:

上片描述景色,林子的尽头露出很多山,而竹林隐隐约约的在围墙处出现,周围很多蝉鸣声,杂草已经在小小的池塘给完全长满,天空中经常看见那不断翻腾的鸟儿,在水下面的荷花也散发着那丝丝清新的香味。

下片抒发情感,我一个人百无聊奈,漫步徘徊在那古城旁的小村子里,不知不觉已经从天色已从朝阳变成了夕阳,昨天半夜里下过一阵雨,今天感觉到了夏日中的一丝清凉。下片中因作者被贬谪,所以心情十分郁闷,但由于天性乐观,很快便能自我开解,通过此词抒发了自己想通的感悟。

饮湖上初晴后雨 苏轼

《饮湖上初晴后雨》是苏轼的一首诗,苏轼是宋代伟大的词人,他一生创作出了无数的有名词句,给后人留下了极其深刻的记忆,被后人所崇拜,被后人所模仿,苏轼的精神永不消灭,流传于今。

饮湖上初晴后雨

苏轼在词上的造诣已经谈过了很多,现在掉转回头,重新来欣赏下苏轼的诗。诗不同于词,诗的格式较为固定、单一、整体感觉乏味、旧时、刻板。诗只分为五言、七言两种,而诗的格式上又只有四句和八句的分别,就算是进行排列组合,也逃不出那四种组合,所以久而久之便让人觉得枯燥无趣,这也是为何后期词的推出后,立刻便赢得名声之大噪了。

但苏轼的诗却给人眼前一抹亮色,让人觉得清新无比,也让人的心情为之开阔,精神为之一振。比如他的这首《饮湖上初晴后雨》,便将山水之景色刻画的栩栩如生,将西湖的拟人化,造就了千古一绝作。

同样的,这首七言律诗,前两句描述景色,后两句通过近处之景,抒发远处之情。先看前两句,在灿烂的阳光下面,西湖的水显得清澈无比,十分美好,而在下雨天的时候,西湖被群山围绕,显得烟雨蒙蒙,充满了其妙的色彩,也是十分奇妙的。后面的两句是借景抒情,本意是将西湖比作西子,犹如是一个妙龄的美女,怎么样的装扮都显得十分美丽,实际上是抒发了作者对大自然的向往,以及对杭州西湖的热爱之情,溢于言表。

惠崇春江晓景 苏轼

惠崇春江晓景,作为有名的宋词,其词牌名可以说是惠崇系列的,而文章名称乃是《春江晓景》。但也有另外的一种说法,这篇文章是为惠崇这个人而作的文章。这篇宋词,同样是出自大文豪苏东坡之大作,描述了春意盎然的景色,抒发了作者的真情实感,具体内容现在慢慢分析体味,闭上眼睛,就象是回到了那样的一个时代,眼中映入的便是那幅春江景色图。

惠崇春江晓景

春江景色图的作者乃是宋朝有名的书画家惠崇,他的身份却是比较独特的,非官非财,而是一个修道的高僧,他的一生尤爱作画,每每提笔便不能自持,其画作也流传于后世,其中比较有名的便有这春景图。

当时苏轼看到了惠崇的那幅画后,赞不绝口,才思泉涌,便在此画上题下了相对应的文章,也就是这《春江晓景》。这篇文章描写了这幅画中的基本景色,但又经过苏轼的扩展,显得更加的生动有趣,并且加入了作者的一些假象,实乃是相当难得之作品。

这篇文章的前两句,是针对惠崇的画作进行实景描述的,春天来了,竹林外的桃花已有不少在发芽了,江水中也已经有了不少的鸭子在嬉戏玩耍,这些征兆都代表着冬天已经过去,春天正在来临呢。而后两句则是画中所没有表现,是来自于苏轼的想象的。江边,蒌蒿也已经开始生长,短短时日内竟铺满了地面,芦苇也开始发芽。这时候的河豚正是产卵繁殖的季节,时令菜便有河豚这一道菜。

定风波 苏轼

定风波,作为苏轼的又一系列力作。定风波也是冠以这一系列的词牌名。在此系列中,最为有名的便是《莫听穿林打叶声》了,下面就来看看这首词的内容。

定风波 苏轼

整首词分为了两部分,第一部分是上面的暗红色小字,交代了创作此诗词的时间和背景,创作的时间为当年的三月七日,地点为黄冈东部的沙湖,当时苏轼正值人生低谷时期,就如同他在途中遇到的那场雨一样,将自己陷入狼狈不堪的境地,但是自己却不自觉,后来雨过天晴,这便是《定风波·莫听穿林打叶声》的创作背景了。

第二部分便是这首词的正篇了。通篇的意思大致是这样的:在行进的路上不要因为听到风雨声而感到害怕,为何不能以便吟诵一遍慢慢行走,拿着一根竹棍穿着一双轻便的鞋便能够比骑马更好,不要怕,披着蓑衣便能在江湖中行走,平安一生。凛冽的春风扑面而来,使得我的酒意醒了过来,感觉到身上有些冷,但雨后太阳却在迎接我,经历过这场风雨后回首看,继续行进下去,不要管它是天晴还是风雨。

苏轼当时从政正经历着人生的最低谷,为官被贬至偏僻的黄冈沙湖之处,正可谓是正在经历风雨,陷入了两难的境地,不知是该进还是该退。正如同此词中的第一段描写,但苏轼为人心胸开阔,细细思考过后便能豁然开朗,从容面对,表现出作者处于逆境并不灰心,继续坚持目标的伟大志向。

浣溪沙 苏轼

苏轼,作为我国古代文学史上的一大名家,留下了多首脍炙人口的杰出之作,他生于北宋期间,宋词便是当时文学创作中的一大流行线,而苏轼便是个中翘楚。他的有名之作太多,其中浣溪沙便是其中极为出名的一大系列。

浣溪沙 苏轼

可能大家会疑惑,为何浣溪沙是一大系列,在众人眼中这应该是苏轼的众多宋词中的一首,浣溪沙为题名。然而大众众人意料之外,浣溪沙的确不是宋词的题名,而是一个序列的名称,其来源也并非在宋朝,而是兴起于唐朝,作为教坊的曲名曲线,后随时朝代的更迭,演变成了宋代的词牌名。

词牌,说的就是宋词的格式。因为宋词格式变化多种,种类可达1000余种,为了更好的辨认和区分它们,便将不同的格式用不同的词牌名进行区分。浣溪沙便是其中的一类,主要格式有五种,字数分别可为四十二、四十四、四十六字三种。

苏轼的浣溪沙共有4-5首,《簌簌衣巾落枣花》便是浣溪沙系列中的一首,整首词的意思是讲述苏轼在路途中的见闻和感受,因为路途漫长,昏昏欲睡而实在口渴难耐,便敲开一位农家的门,想讨口水喝。浣溪沙上半段是用来写景,下半段用来抒发情感。借着对路途中景物的描写,抒发了苏轼虽劳累但看百姓安居乐业而感到淡淡的兴奋之情,同时也体现了苏轼是一个爱民、体恤百姓的好官。

海市苏轼

在登州的海上,有时候会呈现很多看起来很飘渺却是很常见的一些景象,人们把它叫做“海市”。有人说:“蛟龙吐气而形成的。”疑心不是这样的。欧阳文忠曾经派河朔去出使,路过当地的时候夜间听到有声音穿过,有人的声音、畜生的声音等声,都一一可分辨出来.他说的十分详细,这里不详细摘录了。询问本地的老人,说:“在很久之前路过这个地方也会出现相同的物景,所以当地人称为海市”。

苏轼铜像

这就是苏轼所做的“海市”。通过一个传说来阐述古代人所面对的奇异景象,这是苏轼在被贬之后所作的,写远处的景色、描绘自己心里的意愿,用自然景观来引出关于人生的一些做人的道理。

作者自有这种情怀,遇事便触发了。《东坡志林》中说:“黄州西北三十里为沙湖,亦曰螺师店,予买田其间,因往相田。”途中遇雨,便写出这么一首于简朴中见深意,寻常处生波澜的词来。

“夜雨何时听萧瑟”,是苏轼的名句。天已经晴了,在回过头来想想自己的一生风雨坎坷中也挺过来了,自然而然的,心里也就产生了一种感触。

先是狂风暴雨再紧接着是灾难,可是灾难的过后总会出现太阳,这是苏轼拿自己的人生和自然景象作对比,他也在想自己的人生什么时候才能得以天晴。流露出苏轼对于自己的坎坷命运的一种无奈和释然。

莲苏轼

城中担上卖莲房,未抵西湖泛野航。旋折荷花剥莲子,露为风味月为香。这首诗是苏轼之作。成为了千古名诗,具体的意思为“在城中看到了有人担着担子在集市上卖莲花,于是我们几个人打算去西湖上乘舟游玩,担莲花的农民随身的莲花中已经被剥了皮露出了莲子,上面还带着露水和淡淡的香味”。

苏轼画像

苏轼是宋代的大文学家,可是由于他性格的原因,一直在官场上不如意,作这首诗的时候,苏轼刚巧被贬官到此地,看着莲藕他想起了以前。

他本身就是一名进士,刚开始一路顺利做到了朝廷的中枢,可是后来由于掺杂了改革,被贬官,贬官之后再次提升,提升之后紧接着又是贬官,于是苏轼的心也随着官运而起伏不平,最终他被贬官到了外地。

苏轼通过《莲》这首诗,流露出他自己对于莲的独特的爱!同时他也希望自己能够像莲一样,其实苏轼是通过莲来体现出自己此时的心情,因为被贬官的不得意,他对于官场上也产生了厌恶。

"旋折荷花剥莲子"既写出了卖莲子的农民动作的迅速敏捷,同时也写出了苏轼对莲子的喜爱,因为这句写出了苏轼急迫的心情,紧接着下一句诗词写出了苏轼对莲子独特的爱,因为他观察比较的细致,看到了也感受到了莲子的形态。全局用莲子作衬托写出了自己心里的不满和追求,表达了苏轼性格豪爽、对于人生的独特看法。

梅花苏轼

苏轼在被贬后,收敛锋芒,转变了作诗的风格,经常通过借物来抒发自己真实的感受,表达自己的情感。

苏轼赏梅画像

《西江月·梅花》就是苏轼被贬岭南惠州时所作的一首词。这首词的背景是苏轼的侍妾王朝云去世后,有感而发,借梅花来哀悼自己的红颜知己。

王朝云,自小家境贫寒,沦落到歌舞班,因为天生丽质、聪颖灵慧,在苏轼被贬杭州为通判时,被王朝云吸引了眼光,执意娶她为妾。王朝云也被风流潇洒的苏轼吸引。

苏轼对待姬妾的态度十分轻贱,将她们作为自己的私有物,甚至将她们赠送给别人,但是苏轼始终对待王朝云却是不同的,他将王朝云视为自己的知己,最了解自己的人。在苏轼得罪当朝权贵,几度被贬后,王朝云仍不离不弃,始终陪伴在他左右,苏轼对王朝云因此也十分看重。

但是当时阶级矛盾十分突出,虽然王朝云被视为最了解苏轼的人,但苏轼始终没有勇气与世俗抗争,在陪伴苏轼生活了二十多年,留下一子去世后,仍以姬妾的身份下葬。

在《西江月·梅花》中,苏轼描述“玉骨那愁瘴雾,冰姿自有仙风”,赞美王朝云独特的风情幽致,又通过“高情已逐晓云空,不与梨花同梦”来感谢王朝云对自己的一往情深,互为知己的情谊。随着王朝云的去世,也带走了苏轼暮年的爱情。

采桑子苏轼

《采桑子》是苏轼述职过程中的即兴之作,苏轼调职去往密州任知州的过程中,与好友巨源、王正仲在甘露寺重逢,不禁兴致盎然。

多景楼画像

虽然《采桑子》是苏轼即兴的作品,不尽完美,但却也将苏轼的文学素养和功底展现的淋漓尽致,因为是与好友相遇,词牌名为《采桑子·润州多景楼与孙巨源相遇》。

此时,苏轼恰逢政治上的变动,因为反对新法,被贬谪,诗人本就多愁善感,偏苏轼晚年多病,置身于多晶楼上,好友意外他乡重逢,一下就牵动了苏轼的内心,让他有感而发。在孙巨源的劝说下,苏轼提笔写下了这首《采桑子》。

《采桑子·润州多景楼与孙巨源相遇》在前四句中,对景物进行了描写,虽然天水一色,斜阳脉脉,一片霞光,位于多景楼上,登高将美景净收眼底,喜不自胜,但又联想到,有识之士都曾位于这被赞为天下江山第一楼的多景楼上,他们的抱负都曾实现了,这让苏轼不由的伤感,虽然在描写美景,但也将这种忧愁的情绪表现出来。

在后四句中,苏轼对身边的才色具佳的琵琶女多加描述,本来,苏轼因为仕途不顺,以为会没有什么兴致来听琵琶,但是琵琶女的技艺很好,演奏的十分巧妙,让人短暂的忘掉了烦恼,沉醉其中。“醉脸春融,斜照江天一抹红”借一抹斜阳含蓄的赞美琵琶姑娘的容貌。由景叙情,由情入景。

陌上花苏轼

《陌上花》是苏轼写的一组著名的诗词,一共有三首,三首诗叙述了一个感人至深的故事,苏东坡是著名的豪放派大家,一生写下很多令人激昂的诗句,很多都是脍炙人口的名篇,这三首陌上花诗,虽然不算出名,不过是随手写下的感慨,但是心思细腻,感情至深,让人感动不已。

陌上花

《陌上花》本是吴歌,是吴地百姓民间传诵的歌谣,经过苏轼的改编,成为格律严谨,朗朗上口的诗句。这背后其实有一个美丽的爱情故事。

据说五代十国时期的吴越王钱镠与他的爱妃感情很好,他本来是个出身市井的莽夫,没有什么文采,也不认识几个字,他是在五代十国的乱世中凭借谋略才坐上皇位的,他就是个武将,不懂什么儿女情长。那时候他的宠妃每年一到春天就要回娘家省亲,离开他一段时间,有一年爱妃又回去了,钱镠百无聊赖,在皇宫的后花园中看到陌上花开的正好,于是越发思念远方的爱妃,这个性情粗犷的皇帝竟也提笔给自己的宠妃写了一封相思绵绵的书信,其中有一句“陌上花开,可缓缓归矣。”成为传世的名句,千百年来,一直能得到有情人的共鸣。

这句话本来没什么特别的,只是一句日常的家常话,但因为感情真挚,意境深远,所以得到人们的喜爱,因为爱情最高的境界,就是能挨过平淡的流年,这缓缓的等待,不就是爱人之间深深的恋情的写照吗。

苏轼望湖楼醉书

望湖楼是杭州西湖边上一处著名的人文景观,只见亭台楼阁高耸入云,檐角飞立,宛如展翅欲飞的鲲鹏,远远望去,蔚为壮观,再加上周边绿树掩映,波光粼粼。风景优美,更显得望湖楼古朴典雅,庄重非凡。

望湖楼

据说这望湖楼早在五代十国的时代就有了,当时名叫经楼,不过因为望湖楼位置俱佳,是欣赏西湖美景的绝佳之地,所以宋代就改名叫“望湖楼”,可谓是十分贴切。当时的很多文人雅士都曾经登上望湖楼来一览西湖壮美风光,也留下很多诗词歌赋,不过这些文人的作品一遇到苏轼这个大才子,立马就被比下去了,苏轼在杭州做官的时候,非常喜欢游览西湖,他甚至把办公地点都搬到了西湖边,也许就在望湖楼上。想象一下,这位知州大人,一边欣赏西湖游人如织,三潭印月的美景,一边处理公务,这枯燥的公文也变得生动起来,苏轼诗兴大发,写下了著名的《望湖楼醉书》的组诗,一共七首,其中以第一首最为有名。

这首诗描绘了苏轼在望湖楼上的一个片段,一日乌云密布,黑云压顶,豆大的雨珠打到了望湖楼里,顿时好不狼狈,不一会一阵狂风席卷而来,把雨点都给吹散了,这时候从望湖楼上眺望西湖,西湖上波光粼粼,清澈见底,好似一块巨大的美玉镶嵌在杭州的大地上,风光与平时不同。苏轼把这首诗命名醉书,看来当时她站在望湖楼上是真的“醉”了。

倦夜苏轼

《倦夜》这样的题材,唐代的杜甫和宋代的苏轼都写过,不同的是,杜甫表达了一如既往的忧国忧民的情怀,而苏轼的格局似乎小了一些,他抒发的是个人际遇的感怀,不同虽然两位诗人表达的思想不一样,但并不妨碍这两首都是千古名篇,而且苏轼的《倦夜》似乎更出名,流传的更广一些。

苏轼雕像

顾名思义,所谓《倦夜》就是厌倦夜晚的意思,寂静的夜晚本是人们休息的好时候,白天的一切喧闹到夜晚都不见了,正好可以安心思考,安心入睡,苏轼的很多千古名篇写的都是夜晚,而且他对夜晚的月亮总是很有感情的,为什么现在却如此厌倦夜晚呢。

原来这首诗是苏轼被发配到遥远的海南岛上时候写的,这个时候是他一生最低潮的时候,亲人相隔,头发斑白,却还是漂泊在外,却还没有建功立业,这样想来怎能不悲伤不感叹呢。夜晚似乎很长很长,阳光怎么也照不进窗户里,漫漫长夜如何挨过,似乎永远也没有尽头,但是自己却孤枕难眠,寂寞难耐,不知如何打发,在深夜的偏僻小村里,传来了几声狗吠声,不知又是哪个行色匆匆的人趁着夜色赶路。

这首诗一改苏轼豪放乐观的风格,写的悲伤婉转,让人不忍卒读,看来再洒脱不羁的诗人,面对亲人的离散,仕途的坎坷,年华的逝去,也不免有失落哀伤的一面,苏轼毕竟是人,他有人的一切情感,悲伤消极也是其中的一面。

- 评论列表(网友评论仅供网友表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述)

-