潘季驯的简介 潘季驯治水的故事

潘季驯简介

潘季驯出生于明武宗正德年间,浙江湖州乌程县人,字时良,号印川。在明朝时,对黄河和运河的治理都做出了杰出贡献,是明朝末期的治河专家,堪称水利泰斗。

潘季驯画像

明世宗嘉靖年间,考中进士,被授任九江推官,后来升为御史。曾在江西、广东等地巡按任职,实行了一种均平里甲法,使广东人都得到了便利。

嘉靖四十四年开始,任职右佥都御史,奉命开始治理黄河。次年因为治理浚留城旧河的成功,升为右副都御史。直到万历年间为止,出任总理河道都御史数次。在万历八年,潘季驯官至工部尚书。后遇张居正被抄家,潘季驯上书皇帝为之求情,此时御史江东和李植等人正和吏部尚书杨巍等互相抨击,潘季驯因帮助申时行等人,被李植弹劾,说他包庇张居正,为其党羽,因此潘季驯落职为民。

前后时隔五年,黄河水患严重,因为给事中等人的举荐,潘季驯复官,任右都御使,为黄河总督,后又升为太子太保和工部尚书。

潘季驯一生中先后四次治理黄河,不辞辛苦,风餐露宿,治理河道的成效显著。他主张综合治理黄河,筑堤束水,借助水的力量来冲沙,他主张合流,但在一定情况下也不反对分流来抗洪。在他的治理下,黄河、淮河、运河稳定了多年。潘季驯后因病辞去官位,三年后卒,享年七十五。曾依据自身治河的经验,著有《宸断大工录》、《两河管见》、《河防一览》等著作。

潘季驯治水

中国属于农耕国家,水利对农耕农业有着极大的影响,因此自古以来,治水除患一直是我国的一大难题。我国河湖众多,且受季风影响,洪涝灾害频发。一旦决堤,生命和财产的损失巨大。

潘季驯像

潘季驯是明朝著名的治水专家,他一生中总共总督治河工作四次。首次是在嘉靖四十四年,黄河决堤,河道堵塞了百余里,他被授任右佥都御史之职,同尚书朱衡一起总理河道,开挖新河。大约一年时间,因母丧辞官。

第二次,隆庆四年,官复原职,潘季驯坐船沿着新开的河道勘察,遭给事中弹劾被免职。

第三次开始于万历五年的冬季,黄河再次决口,使当地的大片农田惨遭淹没。次年在张居正的支持下,担任右都御使兼工部左侍郎,对黄河进行了一次规模比较大的整治,此次整治持续到万历八年,才终于堵塞住了决堤之口。后加至刑部尚书,因张居正被抄家,潘季驯为其求情而遭弹劾被再次革职。

第四次潘季驯的再次复职,也是因为河水的暴涨,负责总督河道的治理。

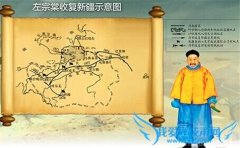

潘季驯提倡“河道紧缩说”,他认为河道宽,才导致水流流速慢,泥沙沉积才越来越多,河床变高。于是他把附近的水流都引流至黄河,来加大流速,使河道自浚。在此基础上他主张“束水攻沙”,筑堤以束水,再以水来攻沙。这些都是在他前后共持续27年的治水工作中,结合前人经验和自身阅历得出的。他不仅是理论方案的提出者,也是实践者。四次治河的成功以及“束水攻沙”等理论的提出,皆对后世的治水工作有着深远的影响,他做出的贡献得到了许多水利相关工作者和世人的称赞和尊敬。

潘季驯纪念园

潘季驯纪念园地处于湖州市吴兴区东部的西山景区,是为了纪念潘季驯,在他的原墓址上建设而成的,占地面积达13860㎡。纪念园内主要包括了享堂、望湖轩、陈列馆、纪念碑亭等。

潘季驯石像

纪念园入口的桥叫三墩桥,在桥上就可以看到前方手持书卷的潘季驯的石像立于胜利广场的中心,在两旁的展览馆是介绍潘季驯治水生平与湖州水利文化的。八角亭和治水长亭处于石像的另外两个方向,两亭两两相望,可供人们驻足休憩片刻。

再往南是墓道,石碑坊在墓道的右侧,有四根刻着祥云的石柱,大概有着风调雨顺的寓意。潘季驯的墓地占地约有两百多平米,建筑完全是中国古风,深红的木门,拉环是狮子头状的,显得格外静谧。墓地周围排列了许多松柏,它们看上去那么有力和忠诚,让人愈发肃然起敬。

墓地后面是陈列室,陈列室外面有一个特别大的水车,水车有八米高,河里的水被这个硕大的转动着的水车带动,水花飘散下来在阳光下格外闪耀。望湖轩位于纪念园的东南角,这里亭台与碧水相衬,小鱼小虾的游动使人舒心。

潘季驯纪念园属于文化艺术旅游景观区,借助了该地的地形地貌,不仅营造了墓地保护区该有的墓地的肃穆,也在纪念观赏区体现了湖州的文化内涵与治水历史,同时滨水活动区更是满足了现代人观景和休憩的人文景观需求。对于湖州市以及中国历史来说都有重大意义。

- 评论列表(网友评论仅供网友表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述)

-