北宋贤相吕蒙正的品格 吕蒙正的故事

吕蒙正的品格

吕蒙正是北宋的一代贤相,三次为相是对他能力的认同,也是对吕蒙正的品格的肯定。同时代或后世对他的评价也大多集中于对他品格的赞扬,比如“宽厚”、“气量”、“质厚宽简”等。

吕蒙正戏剧照片

吕蒙正的品格中被赞扬最多的要属他的度量。有个故事说,吕蒙正刚当上副宰相的头一次上朝,就被人指着说:“这小子也可以当副宰相?”而他却假装没听到,还制止了想要帮自己出头的官员。下朝后,吕蒙正还劝那些还是愤愤不平的官员,说“一旦知道了那个人的名字,我就会终身都忘不掉;那还不如不知道他的名字,不问又有什么损失呢?”

吕蒙正的度量,是很好地印证了“宰相肚里能撑船”这句话。所以当时的皇帝宋太宗赵匡义就才曾经说过“蒙正气量,我不如”。不过身为宰相,不能只靠度量服人,更重要的是能力。吕蒙正有一特长就是,知人善用。

宋太宗说不如吕蒙正,就是因为他推荐了一个官员来出使辽国,而且被皇帝两次否决了还是依然坚持,而结果证明他的眼光是正确的,比皇帝要好。此外,据说富言曾经做过吕蒙正的宾客,他让其见了自己的十几岁的儿子。吕蒙正见了惊讶地说,这个儿子以后名位会和他一样,而功勋甚至会超过他。的确如此,这个儿子就是后来也官至宰相的富弼。此外吕蒙正也举人不避亲,不过他推荐的不是儿子而是侄子,因为他认为自己的几个儿子都不成器,但这个侄子有宰相之才。

吕蒙正雅量

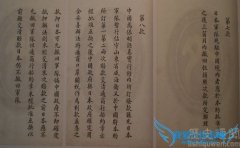

《吕蒙正雅量》是一篇很短的文言文,节选自的是司马光的《湅水纪闻》。全文只有一百字出头,内容是说北宋宰相吕蒙正“不计人过”。从题目可知,赞扬的就是宽宏的雅量。

吕蒙正画像

原文是在说,吕蒙正是一朝宰相,不喜欢计较别人的过错。他刚刚担任参知政事差不多就是副宰相的时候,有次刚刚进入朝堂,有一位上朝的中央官员在帘子里指着吕蒙正说:“这么个小子也可以当副宰相吗?”吕蒙正假装没有听到,正常地走过去了。但是和他同样在朝廷做事的官员非常愤怒,让吕蒙正去责问那个人的官位和姓名,吕蒙正却立马制止了他们。

下朝后,那些同样在朝廷做事的官员还是愤愤不平,懊悔当时没有追问到底。而吕蒙正却说:“一旦知道了那个官员的名字,我就会终身都忘不掉这次受辱的事情;那还不如不知道他的名字,不问又有什么损失呢?”世人都因此十分佩服吕蒙正的雅量。

中国民间一直有句话,叫做“宰相肚里能撑船”,它的上一句是“将军额上能跑马”。一个额头上可以让马奔跑,一个肚子里可以让船撑着走,都是以夸张的手法来形容一个人度量大。而将军和宰相作为主语,是因为这两个都是朝廷高官,而一个身居官位的人都应该度量大。而“宰相肚里能撑船”用在吕蒙正雅量上,无论是身份还是性格,都的确是十分恰当。

吕蒙正拒玩物

“吕蒙正拒玩物”的典故出自清朝人梁绍壬所写的《两般秋雨庵随笔》一书,这是一本杂文类的笔记。从名字来看,这是讲吕蒙正拒绝用来玩耍摆弄的器物的故事。

吕蒙正戏剧照片

“吕蒙正拒玩物”由两个故事组成。第一个故事是说,有人要送给吕蒙正一面古镜,说它可以照出两百里开外的东西。吕蒙正却笑笑说:“我的脸还没有一个碟子那么大,那里用得到可以照两百里开外的镜子?”

第二个故事是说,又有人要卖给吕蒙正一方古砚,说是一哈气砚台就会湿润,磨墨的时候不用麻烦地在加水。吕蒙正却说:“就算是一天哈气砚台可以出一担子水来,这个砚台也就值十文钱而已。”

中国古代的文人官员大多都喜欢附庸风雅,喜欢收藏一些“玩物”,或者名人字画或者古董宝贝,而吕蒙正官居宰相,却一点都不在意这些东西。虽然一面可以照出两百里开外的镜子,和一方一哈气就出水的砚台,必然很夸张的成分,也许只是一般的玩物根本并不珍贵,但是也算是新奇的东西,再说还是别人送的,不要白不要。而吕蒙正就是拒绝了它们,所以欧阳修在自己文章中提到这件事的时候评价吕蒙正是“寡好而不为物累”,意思就是嗜好很少而又不被物质所拖累。其实不止如此,很多人在贫困的时候也能够做到“不为物累”,但是等到富贵及身了就忘本了,所以吕蒙正也可以称得上是做到了“富贵不能淫”。

吕蒙正不为物累

北宋欧阳修有一本书《归田录》,里面都是一个个轶事小说,大多是他亲身所见,熟能生巧的卖油翁的故事就出自这本书。其中有一条故事是讲吕蒙正,欧阳修评价他是“寡好而不为物累”,意思就是嗜好很少而又不被物质所拖累。

吕蒙正故事图

吕蒙正不为物累的故事开头,欧阳修就高度评价了他,说“吕文穆公蒙正以宽厚为宰相”。吕蒙正生前三次为相,后还封爵徐国公,地位极高,所以得尊称“公”,而“文穆”则是他的谥号,中国历史上许多皇帝或者大臣死后都被追封为这个谥号。从第一句就可以看出,整个故事要赞扬的就是他宽厚,表现就是吕蒙正不为物累。

故事是讲,当时朝廷又一个官吏,他的家里珍藏着一面古镜,按照他的说法镜子可以照到两百里远的东西。这个官吏想要博得身为宰相的吕蒙正的赏识,就想要用镜子来换取功名利禄,于是就拜托吕蒙正的弟弟把镜子送给他。吕蒙正的弟弟找了个机会就假装无意闲聊地提起了这件事情。

吕蒙正听了笑笑,说:“我的脸还没有一个碟子那么大,哪里用得到可以照二百里远的镜子呢?”他的弟弟听了也就不再多提这件事。而听说这件事的别人,都被吕蒙正所折服,把他与唐朝的宰相李靖相比。

中国历史上贪污得家里钱财富可敌国的宰相,不在少数,反而是像吕蒙正这种宽容、清廉的宰相少有。

吕蒙正建噎瓜亭

“吕蒙正建噎瓜亭”的典故据说是出自北宋邵伯温所作的《邵氏闻见录》一书,作者生活的年代比吕蒙正只晚上一百年左右,所以记载的故事可信性还比较高。“噎瓜亭”的确就是一个亭子,“噎瓜”是它的名字。

吕蒙正戏剧照片

原文很短,只有七十几个子。“吕蒙正于龙门时,一日行易水上,见卖瓜者,意欲得之,然无钱可买。其人偶遗一枚于地,公取而食之。后作相,买洛阳城东南,下临伊水,起亭以“噎瓜”为名,不忘贫贱也。”

“吕蒙正建噎瓜亭”的故事发生在他还未高中状元前,那时候的吕蒙正非常贫困。故事说,吕蒙正当时正在洛阳龙门,应该是读书求学。有一天他在易水河边走过,看到有个商贩在卖瓜,他很想买一个瓜来吃吃,然而他贫穷得连买一个瓜的钱都没有。恰好,那个商贩偶人把一个瓜遗落在地上,吕蒙正见到了就捡起来吃了。后来他官至宰相,就在洛阳城的东南买了一块地,在临近伊水的地方,建造一个亭子,以“噎瓜亭”,来警示自己不要忘记当年贫贱时候。

人说不能忘本,就是指富贵了发达了不要忘记过去贫穷为此奋斗时候的精神和品质,也可以说是指要知恩图报。就故事来看,吕蒙正建造这个噎瓜亭就是要警示自己不要忘本,至于有没有像韩信千金谢一饭那样对那个瓜贩报恩就不得而知。也正是吕蒙正一直保持自己的本质,“富贵不能淫”,所以才能三次为相,官居高位。

吕蒙正赶斋

吕蒙正赶斋是一个民间故事,最早是元代著名杂剧家王实甫所作,该剧名为《吕蒙正风雪破窑记》,共四折,分别是讲一富家女扔彩球选中了穷秀才吕蒙正,她被父亲赶出家门两人在一个破窑居住,吕蒙正高中状元,父女和好。

吕蒙正故事图

吕蒙正赶斋的故事就出自这部剧的第二折。所谓“赶斋”,就是赶着去寺庙讨要斋饭。吕蒙正是一个穷人,民间传说里穷困只能和母亲在一座寺庙旁边的石洞里居住,一住就是九年,而他们每日的伙食也基本上就是依赖寺庙。所以富家女刘月娥只做了他的妻子,也只能嫁鸡随鸡嫁狗随狗地跟着他过这样的苦日子。还好吕蒙正聪颖好学,高中状元才让家人过上好日子。

后来这个故事被改编成一出楚剧,名字就叫《吕蒙正赶斋》。元剧《吕蒙正风雪破窑记》的主角可以说是那个富家女刘月娥刘月娥,而截取其中个一小段故事的这出楚剧的主角自然就是吕蒙正。因为原本的故事情节很单薄,所以该剧也增加了新的情节,妻子的名字也改为了刘玉兰。吕蒙正有一天赶斋回来,发现他们住的破窑前面有男人的足迹,就怀疑其他的妻子有外遇不贞洁。所以他回去后对妻子冷嘲热讽,两人发生了争执。原来足迹是妻子的母亲派来送钱送粮食的人的。知道真相后,吕蒙正和妻子又和好如初。

增加了情节后,剧本就有了冲突所以很好看。据说,1960年的时候,该剧的表演毛泽东、刘少奇、周恩来等领导人都观看并且赞扬过。

- 评论列表(网友评论仅供网友表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述)

-