朱熹是什么家 朱熹的哲学思想

朱熹是什么家

朱熹,南宋著名的理学家、思想家、哲学家、教育家,字元晦。是闽学派的代表人物,也是继孔、孟之后最杰出的儒学大师,也是儒学发展史上的关键人物。

朱熹画像

朱熹出生在南宋,父亲朱飞是与岳飞同时期的人,因为反对秦桧的政治主张,被逐出朝廷,回到福建家中,朱熹和父亲在福建建阳度过他的童年。朱熹从小博览群书,好钻研。在绍兴十七年秋中的举人,次年春天中进士,先后被授予多种职位。朱熹对各种书籍都有涉猎,关注儒学典籍,对经学、史学、文学等都有一定的造诣。在哲学上,发展了程灏和程颐的关于理和气的学说,建立起早期客观唯心主义的理学体系。这就是历史上著名的“程朱理学”,简单的把世界的万物归于气,理和气不能相离,还断言“理在先,之后才是气,理是根本”。要求人们“存天理、灭人欲”,这也是中国古代哲学的发展,对于后世影响颇深。

除过理学家的身份,朱熹还是很好的教育家。他写的《观书有感》中,有一千古名句“问渠哪得清如许,谓有源头活水来”,到现在你依然广为传颂,教导人们要灵活应变,要不断接受新的知识、新的事物,才能有源源不断新鲜的知识,从中可以看出朱熹超乎常人的眼光和见地。朱熹一生留下很多文献典籍,最为有名的要数《四书章句集注》、《楚辞集注》、《晦庵词》等。朱熹于1200年去世,终年70岁,谥号为“朱文公”。

朱熹哲学思想

朱熹,南宋著名的理学家,在“二程”的理学基础上继承和发展了理学,属于客观的唯心主义,对于后世的发展产生巨大的影响。

朱熹画像

朱熹的哲学思想表现为“理气论”、“动静观”“格物致知”“人性论”等。其中“理气论”是朱熹最著名的理论,南宋“二程”是理学的奠基者,朱熹是二程的弟子,故后来在二程的基础上又继承和发展了理学,借鉴了佛家、道家的思想体系,从而形成一个庞大的体系。朱熹所谓的理为太极,是天地万物的总体,即太极生万物,每一个人和物体都具有完整的理作为存在的根据,气是朱熹哲学体系中仅次于理的又一个范畴,它是有形状、有迹可循的,是铸成万物的质料。理和气之间有主次之分,理在先,气在后,理为主,气为客。

朱熹的“动静观”是把运动和静止看成一个无限连环的过程,并且这个过程是无限的,动静之间不可分离,互相联系。从中可以看出朱熹的思想具有一定辩证法的观点,除此之外,他还论述了运动具有相对稳定和显著运动这两种形态,他称其为“变”与“化”。

“格物致知”是用《大学》中“致知在格物”的命题,探讨哲学中认识论的问题。朱熹认为,人的认识一定要建立在“知先行后,行重知轻”。从认识的来源上看,知在先;从社会效果看,行要重于知,而且知和行是互相影响,知道的越多,行动起来就会更便利,实践了、亲自动手去做了,就会知道的更明白。

关于“人性论”,朱熹提出了“存天理、灭人欲”,承认人们有正当的物质生活欲望,反对佛教绝对的倡导“无欲”,但是万事万物都要根据理才可以。

朱熹格物致知

格物致知四字源自《礼记?大学》,原句是:致知在格物,物格而后知至。初次在《大学》里提到这几字,却没有任何解释,所以这个词自产生就成为儒家理论中一个说不清道不明的谜。直到今天,这个词也没有一个明确的定论,这个词的意思也只是运用南宋朱熹的解释,至于词的原始含义,我们还不得而知。

朱熹授课壁雕

朱熹对于格物致知的理解继承于程颢和程颐,二程的对格物致知的解释大致是”格、至也。穷理而至于物,则物理尽”,“格犹穷也,物犹理也,由曰穷齐理而已也”,“物,犹事也。凡事上穷其理,则无不通”。朱熹根据二程的说法,系统的解释了格物致知,并提出自己的根本观点和看法。

朱熹认为格物致知包括几个方面的内容,即“穷天理,明人伦,讲圣言,通事故”,意思是完全做到仁、义、礼、智,明白人与人之间的关系,遵循圣人的言行,通晓人情世故。总之格物致知是一个非常高的境界,格,就是灭,杀死;物,就是物欲,朱熹认为只有圣人才能做到如此,凡人很难到达那个领域。朱熹根据自己对理学的认识,进一步提出“存天理,灭人欲”,就是要消除对外界的一切欲望,遵循天理,才能够致知,才能豁然通畅。根据这些解释,朱熹还提出“物而穷其理,穷理以故其知”、“反躬以践其实”的观点,用来加强对格物致知的理解。

朱熹的人性论

《三字经》中有句为“人之初、性本善”,主张人性本善的理论,但是也有主张“人性本恶”的理论,关于“人性”是我国伦理思想中的一个重大问题。

朱熹雕像

宋明理学是我国哲学史上一个重要的时期,同时也是对“人性”进行大讨论的时期,宋代的理学家们创造了一个包容并超越先辈哲学家的人性学说。从表面看,“人性”问题似乎只在善恶之间划分,朱熹的人性论则是突破了这些传统,选择从更深的角度探讨人性。朱熹的人性论在整理前人关于“人性”的学说的基础上对先秦以来已有的学说做了批判性的总结,取其精华,去其糟粕,对于这个复杂的问题,给出了自己合理的解释。

在朱熹之前,已有“二程”为理学进行了奠基,朱熹在二人的基础上继承和发展了理学学说。朱熹人性论的思想是以对理气、人心、天理、人欲、义利作出了具体的阐述,并指出理是根本,而后才有气。同理,也划分了其他几对“本与末”、“主与从”之间的关系,在此基础上提出了“存天理、灭人欲”的思想主张,主张人们通过“克己复礼”来达到遵从天理,消除人贪婪的欲望。

朱熹的人性论思想通过性与气的划分,引出“理”的概念,教导人向善,虽然是客观的唯心主义,但是他的功绩却是不能否认的。他所构筑的人性论思想体系对于当今的思想政治教育仍具有借鉴意义。朱熹提出的“四端之善”对于人们的人生观、世界观、价值观都有积极意义。

朱熹存天理灭人欲

朱熹是儒家学说的代表,他发展儒家的学说,并提出“存天理、灭人欲”。这个学说很受统治者的欢迎,被他们曲解为:人不应该要求太多,最好做到无欲无求。

朱熹雕像

历史越往后,这句话被理解得越过偏激,有人甚至认为人的私心是可耻的,要有大公无私的精神。直到现代,这句话才有了公正的定位。

朱熹的学说被统治阶级截取出其中一段,用来约束人民的行为和思想。实际上,朱熹是提倡人的正当欲望应该得到满足,比如吃得饱、穿得暖、有房住、有车乘,这些都是人们生活在社会上所必须的物质条件。除了正当欲望以外的才能叫做“人欲”,那些超出正常范围的欲望是不能被满足的,他反对的是人沉溺在无限的欲望中不能自拔,为了满足自己不正当的欲望而不择手段。朱熹认为人不能抵挡住一切欲望的诱惑,也不应该完全拒绝诱惑,正常的欲望能够使人进步。但是欲望的范围不容易被控制住,区分正常的欲望和非正常的欲望,留下正常的欲望,摒除不正常的欲望。

“存天理、灭人欲”这句话普遍认为是朱熹最早提出来的,其实它最早出现在《礼记·乐记》中,说的是违背天理为所欲为的人。天理就是天地万物、自然规律和人的道德品质;人欲就是人的思想和行为。人不能想做什么就做什么,要遵守自然法则、社会秩序和传统道德。

周易本义 朱熹

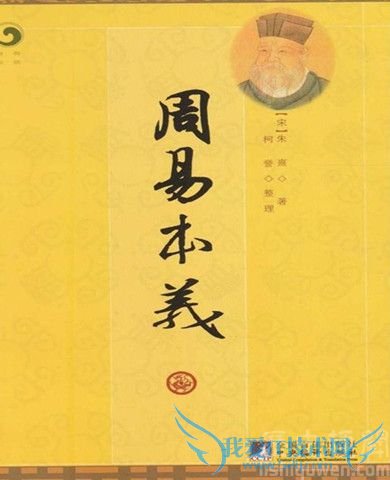

《周易本义》是南宋著名理学家朱熹的著作。朱熹,字元晦,别号晦庵、云谷老人、沧州病叟等。朱熹一生著作无数,是理学的集大成者。广泛涉猎佛教、道教的思想,周易也广泛运用于道教的文化。朱喜的哲学思想是在继承“二程”的思想上发展而来,朱熹作《周易本义》就是要还原正统《周易》。

《周易本义》

“周易”原本是用来占卜只用,同时也包含了丰富的哲学思想,孔子曾经著作“十翼”,更进一步的阐述过“周易”蕴含的哲学思想,后来历代也有大家著书,阐述“周易

所蕴含的文化,朱熹的老师程颢、程颐在《易》学思想上有分歧,朱熹有自己的见地和想法,他认为周易主要是用来卜筮之书,故作《周易本义》。

朱熹注解的《周易本义》初稿名为《易本义》,定稿花费了二十余年。《周易本义》分为上经和下经两卷,十翼即《彖》上传、《彖》下传,《象》上下传、《文言》上传、《系辞》上、下传,《说卦》、《序卦》、《杂卦》。每翼为一卷,“经”、“翼”共合十二卷,《周易本义》就成书定稿了。

朱熹的《周易本义》是对孔子哲学思想的诠释,也被之后历代朝廷和政府重视。历代帝王都把《周易本义》收入文库,包括当代,朱熹的《周易本义》也被国家重视,因此可以看出《周易本义》对中国的“哲学”研究有很大影响。

朱熹近思录

《近思录》是淳熙二年依朱熹、吕祖谦两人的理学思想体系编排而成,全面论述了理学思想的主要内容,从修身、齐家再到治国平天下,都进行详细的阐述,囊括了在此之前理学学派大家的思想。

《近思录》

宋孝宗二年,吕祖谦与朱熹二人在寒泉精舍讨论周敦颐、张载、程颢、程颐等人的著作,感慨他们学识渊博,但是对于初学者来说,不容易把握其中的要义,所以从中精选了622条,著成了《近思录》。《近思录》分为14卷,其中“近思”二字来源于《论语》“博学而笃志,切问而近思”,朱熹给此书取名的用意在于,把《近思录》当做学习二程等人著作的阶梯,学会了他们的著作,才能进而的学会《六经》,防止一些学子好高骛远。

《近思录》共有十四卷,六百二十二条,内容大致有“为学”、“致知”、“克己”、“教学”、“圣贤”、“家道”、“出处”、“治体”、“政事”、“异端”等。《近思录》在理学历史上具有重要的地位,为传播理学思想起了非常重要的作用,代表了儒学发展的另一高度。其中记载周敦颐、二程、张载读书经的方法,对于今天读经具有启发和借鉴的意义。《近思录》中记载的教学方法也具有划时代的意义,科学的教学方法,教学次序,以及在教学中当行和不当行的事情,对于今天的教育都有指导意义,借鉴的价值。

朱熹四书

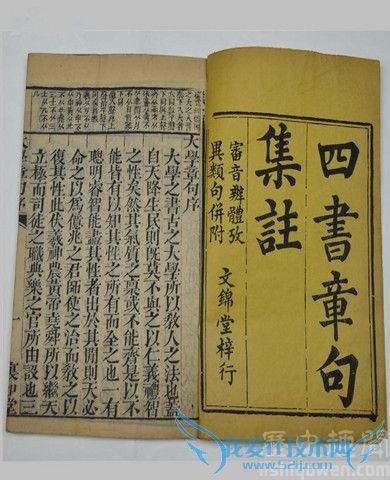

《四书》是指《大学》、《中庸》、《论语》、《孟子》,南宋著名的思想家、哲学家、理学家朱熹将《大学》、《中庸》、《论语》、《孟子》与“五经”集于一体,著成《四书章句集注》,是中国文学发展史上最重要的经典著作之一。

《四书章句集注》

《四书章句集注》是“四书”的注本,其内容分为《大学章句》、《中庸章句》、《论语集注》、《孟子集注》。朱熹首次将《大学》、《中庸》与《论语》、《孟子》并列,全书共19卷,其中关于“四书”的讲义很详细,而且看法独到,重视义理,没有空谈,注重务实致用。有人评价为“上承经典,下启群学,代代传授”,对中国传统文化的构成提供了坚实的基础。

儒学的发展道路追溯到先秦时期,秦始皇重法轻儒,甚至“焚书坑儒”使儒学的发展遭遇了前所未有的打击,直到汉武帝时期,尊崇“罢黜百家,独尊儒术”,此后,孔子的思想受到历代帝王的推崇,《论语》成为主流,儒学学派的神化从这个时候开始,然而《大学》、《中庸》、《孟子》三书并未受到重视,一直到二程、朱熹的时候,才突然受到重视。朱熹几乎用了半生的精力研究“四书”,终于著成《四书章句集注》,“四书”经过他的反复研究,非常完整,而且条理清楚。在注释的时候,不同于其他学者,朱熹注重义理的研究,用“四书”中的哲理构造了自己整个思想体系的骨架,所以说《四书章句集注》不仅仅是儒学的新高度,也是朱熹文学史上的新高度。

- 评论列表(网友评论仅供网友表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述)

-