蔡元培的“三不主义” 蔡元培为什么辞职

蔡元培事迹

蔡元培事迹包括了他早期考取清朝学位到最后抗日救国坚持教育改革的一生事迹。清朝晚期出生于浙江绍兴山阴县的蔡元培从小发奋读书,十七岁就考取了秀才,后又陆续考入了清朝的更高学位直到翰林。

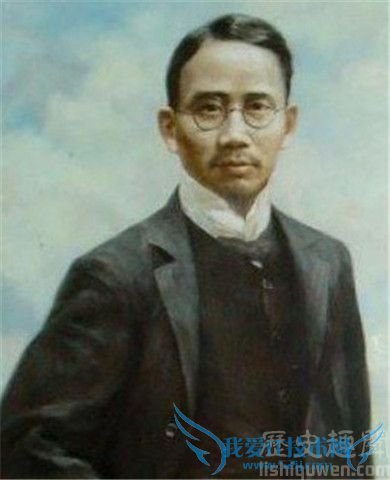

蔡元培画像

三十岁辞去朝廷任职开始转向教育行业,担任绍兴学院院长。33岁创立了中国的教育会,并且还组建了爱国女学堂,开创中国女性学堂的先例。此时民主改革势在必行,许多民主人士都投身推翻封建制度建立民主政权的革命浪潮中,35岁的蔡元培和其他民主人士组织成立了光复会同盟会等。

蔡元培事迹中最突出的就是他把国外先进的教育理念引入中国。蔡元培37岁的时候开始出国留学深造,学习西方的先进教育。42岁回国后担任政府教育部长,管理教育事业。但是当时的时局动荡,袁世凯专权,蔡元培再次选择出国留学深造,去了法国德国,46岁回国担任了北京大学校长。此时他得到了法国美国大学授予他的荣誉学位。之后在国民党政府的全国人大代表中被选为监察委员,但是蔡元培辞去了职位专心发展教育事业。1928年五十多岁的蔡元培担在中国文化事业单位担任多个职位。

抗日战争爆发后,蔡元培从北平移至上海同其他国民党人士积极组建抗日保国组织,为国共合作抗日而努力。抗日战争国内局势恶化,蔡元培带着妻儿迁往香港,并在香港定居,1940年在香港生病去世。

蔡元培三不主义

蔡元培先生活到72岁,经历过一个时代的变革,但是他本人却在其中守住自我,并且以已之力改变别人。而这些肯定少不了蔡元培三不主义:一不做官;二不纳妾;三不打麻将。

蔡元培画像

这是他从德国回来之后为自己立下来的,并且一直坚守到去世。

我们先来看看这第一个原则:不做官。蔡元培先生从德国回来之后就接手了北大。当时的北大在众人眼里就是一个科举考试的培训机构,目的为了做官。但是蔡元培想要的大学教育是一个自由纯粹的学术天堂。所以这条原则有理有据并且很先进,并且他的后代也在坚守着这一原则。而当时的北大也的确是这样的,而如今的北大的教育理念似乎倒退回去了。

纳妾的观念是封建时期的看法,绝对将女人置于男人的附庸位置。再者,那时候纳妾的大多是官商。蔡元培先生的这一原则是尊重女性的表现。那会儿的蔡元培有才有事业有地位,想要有个小老婆是相当容易,但是他拒绝这样做。而在之后的征婚启事里他对自己的续弦要求一定有:有文化和可以离婚这两条。

在那时候打麻将基本就是在赌博,虽说这是国粹,没事儿玩两把可以放松放松。但是有些人惊人打麻将打到倾家荡产,这就太过了。蔡元培先生的这一原则可能是在杜绝自己沉溺语气中,文化人还是有一些独特的坚持的。蔡元培三不主义这一个倒是显得有些无力。

蔡元培三不主义也许正是成就了他后半生伟大的因素之一。

蔡元培辞职

蔡元培是我国教育改革中的第一人,在他的领导下,昔日散发着官僚腐败气息的北京大学重新恢复了勃勃生机,他一生都在为了心中的理想而奋斗,为打造一个纯净、民主的中国付出了毕生的心血。其中,蔡元培辞职就成为他傲岸风骨的体现。

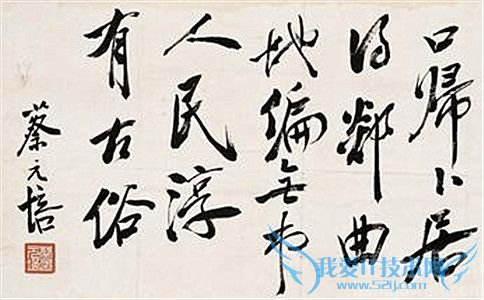

蔡元培的书法

蔡元培少年时博览群书,成为绍兴有名的青年才俊,多次为当地的书楼书馆修改文章,有很深的文学底蕴。22岁时受到浙江名宿的邀请编纂上虞县地方县志,这对于初出茅庐的蔡元培是一个晋升仕途的天赐良机,可是在众多老学究面前,他主张按照新式分类方法编辑这些材料却被驳回,一怒之下选择了辞职。直到蔡元培32岁时,蔡元培考中进士,被授予了翰林院编修的官职,为皇家起早诏书,储备年轻人才,但是面对羸弱不堪的清政府,他再一次选择了辞职,为了追寻心目的理想出发!其后,蔡元培在任绍兴中西学堂校长及南洋工学特班总教期间又两次辞职。这之后,直到1915年出任北大校长,在这个位置上,蔡元培辞职达7次之多,或出于对张勋政府官僚统治校园的不满,或是对于五四运动后政府镇压青年学生的残暴不满,或是由于政府对爱国人士痛下杀手心痛,种种原因,都是这位为国家鞠躬尽瘁的仁人志士满腔热忱所致,均是不与腐败的政府同流合污的铁证。

蔡元培辞职是战斗者对镇压者最好的反抗,也是我国文人骨子里那种不为金钱、名誉所侵蚀的坚贞品质的最高体现。在那个混乱的年代,蔡元培用自己的行为向后世人民做出了一个榜样,他不屈的人格永远定格在北大莘莘学子的心中。

蔡元培的贡献

蔡元培字鹤卿,浙江省绍兴人,因年少时做过校书工作文学底蕴深厚。光绪十八年考中进士后在翰林院任职。就是这样一位儒家理想的拥护者,蔡元培的贡献在于在为了振国兴邦借鉴西学挽救了当时的清政府,他可以誉为成为我国教育改革的第一人。

蔡元培雕像

蔡元培1912年开始担任江苏省南京的教育总长,在教育制度方面主张学习西方,废止尊孔读经,打破封建习俗,确立了新式的教育模式。可以说是蔡元培改变了大学中传统的教育理念,让西方思想首先传到最有朝气的青年心里,同时他还向教师们广开言路,多提出自己的建议。蔡元培的贡献不仅如此,他还积极地为中国大学的教学方针做了多方面的改革,力求保持教育独立性,自主性,不管时事怎么转移,从不做政府的传声筒,极大地扭转了当时在青年中流行的不正当的思想。蔡元培在选用教师方面,只要是学术的造诣精深,哪怕初中毕业也能在北大讲课。蔡元培的出现让岌岌可危的北京大学重新焕发了青春活力。蔡元培还坚持国共合作,积极抗日,为新中国的诞生提出了宝贵的意见。

蔡元培作为我国新文化教育的开山者,不为历届政府的威压所吓倒,坚持己见,守得一身清风傲骨,为我国在危难之际的文化保护、文化创新提供了巨大的支持,蔡元培的贡献将永远被人民铭记。希望有更多的教育者为我国的人才培养添上自己的一笔。

蔡元培北大精神

北大一直是作为我国大学的风向标,它的知名度在国内很高,更是由于它丰富的人才资源。而著名的蔡元培先生就是其中最独具慧眼的“伯乐”。蔡元培先生不顾各派军阀混战的局面,毅然出任北大校长。当时在北大的学生们整日搞运动、想做官,真正有能力的人才少之又少。所以从就任起,蔡元培就开始建立北大精神。

蔡元培雕像

当时的陈独秀是被千里马蔡元培发现的。陈独秀在当时只是在数次革命运动中愿意扛起大旗的一位年轻人,满怀朝气准备为了自己心中的理想而奋斗。蔡元培就发现了他,并多次去登门拜访,可是陈独秀却不领情,不愿意当这个苦差事,于是两人便开始了一次次的博弈。蔡元培并没有放弃,依然坚持每天都去,直到有一次,因为陈独秀在睡觉便在外面苦等,而且不让看门人去叫醒他。为此陈独秀很感动,最终为这种蔡元培这种执着的精神感动,这也是蔡元培的北大精神的体现。不为困难所打倒,身为北大人就要坚持自己的梦想,不达目地誓不罢休。还有当时只有初中毕业的梁漱溟,本来只是希望蔡元培能让自己去北大旁听,最后却被邀请留下当教授,这种不拘泥于学历的的任用方式也是蔡元培北大精神的体现。

蔡元培是北大精神的先锋者,他这种用人方式,求贤若渴的治校方式,令许多本来不看好北大的学者纷纷加入到北大的团队中,譬如激进的鲁迅先生、留着辫子的辜鸿铭老先生、博闻强识的儒学大师刘师培都成为北大一道道最耀眼的风景线。他们虽然政治立场不同,但均被蔡元培北大精神所感染,在教师岗位上奉献了自己的青春。

- 评论列表(网友评论仅供网友表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述)

-