王羲之真迹还有吗 王羲之的作品介绍

王羲之真迹还有吗

王羲之距现在已经有一千七百多年了,目前全世界也没有他的真迹。北京的故宫博物院和台北的故宫博物院,现在所存的都是王羲之作品的拓本和墨本。唐代的精摹本历来是被当做真迹看待的。

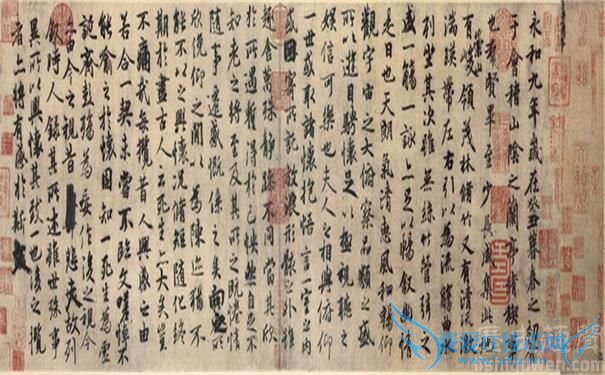

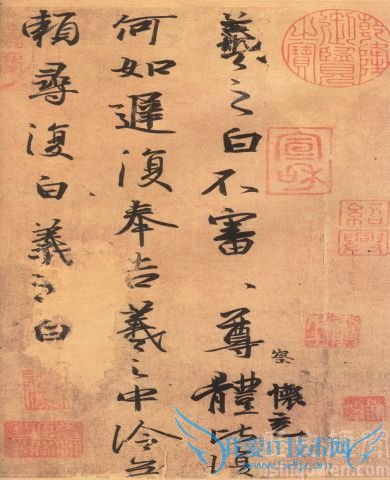

《兰亭序》拓本

由于年代比较久远,所以很多作品都享有盛誉,被许多人追捧,即使是现在也是如此。和王羲之的其他书法作品一样,对他临摹拓印的年代就有不同来推断,有宋摹,也有认为怀疑是米芾所临摹的,但是更多的则认为是唐代临摹的。唐代所临摹著录的非常的多,并且很多次被刻入各种从帖里面。元朝以后所有的无论是朝廷公开要临摹出来的,还是私自要临摹的而且流传下的,都是有历史可以验证的,所以它的珍贵所在无法用语言来描述。

相传王羲之将《兰亭序》视作传家之宝,并代代相传,直到在王家的第七世孙智永的手中的时候,智永出家做了和尚,所以没有子孙继承,于是将真迹传给了他最喜爱的弟子辩才和尚。到了唐朝的时候,唐太宗李世民派人大量收集王羲之的书法,并经常临摹练习,但是出于对《兰亭序》的喜爱,所以曾多次悬赏,却一直没有结果。后来知道在会稽的一个和尚手里,所以有了一段唐太宗设计骗取《兰亭序》的故事。唐太宗让人拓印数份赐给大臣,真迹则随唐太宗殉葬在了昭陵。但是现在传世的《兰亭序》都不是真迹了。

王羲之作品

王羲之是世人公认的“书圣”,他所写下的书法作品每一件都是被后人视作能够传世的佳作。王羲之还建在的时候,当时的人就是趋之若鹜一般的想要得到他的真迹。所以王羲之随意帮老婆婆那些卖不出去的六角扇写上几个字,扇子立刻被路人争相购买。当时会稽山上的老道人为了托王羲之抄写一遍《黄庭经》,还刻意投其所好精心饲养了良种的鹅,从而能以之为筹码令王羲之手抄经书一份。

雨后帖

王羲之几十年刻苦练习书法,所以他当时写下的作品自然是繁多的。然而实在因为王羲之所在的东晋距今已经超过了数千年,所以并没有流传下来的真迹,只有一些为数不多的拓本和临摹的作品。但是就算是唐朝临摹的范本,其价值依旧不菲。

世人知晓的王羲之的作品,有草书《十七帖》、《初月帖》、《龙保帖》等。行书作品有《姨母帖》、《快雪时晴帖》、《丧乱帖》、《平安帖》、《何如帖》、《寒切帖》、《二谢帖》、《雨后帖》、《秋月帖》、《都月帖》等。楷书作品有《黄庭经》、《曹娥贴》、《佛遗教经》等。

在王羲之的众多作品中,最为著名的,名声最大的当然是号称“天下第一行书”的《兰亭集序》。不过此序在王家人手中当作传家宝被保管近两百年后,几经流失,最后被唐太宗李世民获得。推崇王羲之书法的李世民甚是喜欢《兰亭集序》,所以命人用当时最为精巧的双钩法临摹了十本。唐太宗驾崩后,《兰亭集序》真迹随其一起埋在了昭陵。

王羲之兰亭序

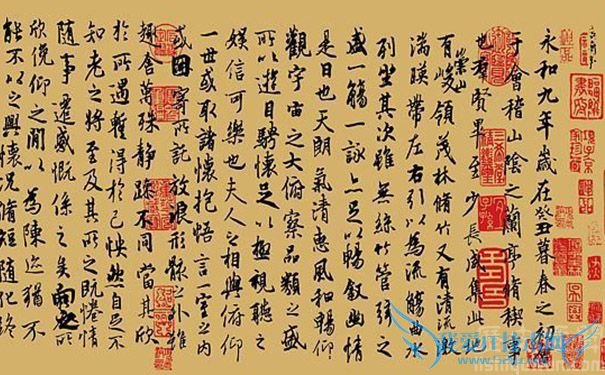

东晋永和九年(353年),这一年的农历三月三,王羲之同好友谢安、孙绰等四十一为当时的东晋军政高官相会在会稽山阴的兰亭。众人汇聚于此,行“修禊”类似于祭祀的活动。在会上,众人借着酒性作诗娱乐,王羲之便作了篇《兰亭集序》为众人诗作的序。

兰亭集序

《兰亭集序》是一篇骈文,不过王羲之所作之文不像两晋时期那些华而不实,只是一味讲究华丽辞找的骈文。文章通过爽朗简洁的语言,记叙了当时聚会的盛况和王羲之一时的感慨之情。文章分为三段,首段先指出了聚会的时间、地点以及缘由,之后介绍了聚会人数之多,年龄之广。紧接着描写了兰亭周边的优美环境,远处的高山幽林,近处的曲水流觞。然后道出众人在美景的刺激下,竞相作诗。

第二段则是王羲之感慨人生,表达了他对人生的看法。因为上文的“乐”,让王羲之对人生这种无常深有思虑。以“晤言一室之内”和“放浪形骸之外”两种形式来表现同一种“老之将至”的无奈洗心情。最后一段王羲之道明了作序的原因,发出古今以及将来之人的兴叹之声。王羲之没有像古人那样表现出对生死的消极态度,而是一种积极的态度入世,绵绵的情思令人回味无穷。

《兰亭集序》除了文章内容的清爽干净,韵味深长,整篇序更是被后人称为“天下第一行书”。笔法刚柔相济,点画之间无不简洁凝练。所以喜爱书法的唐太宗对《兰亭集序》是爱不释手。

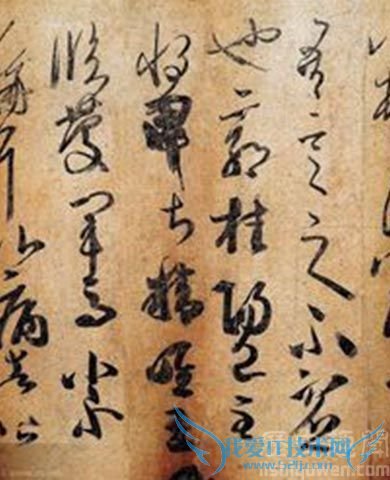

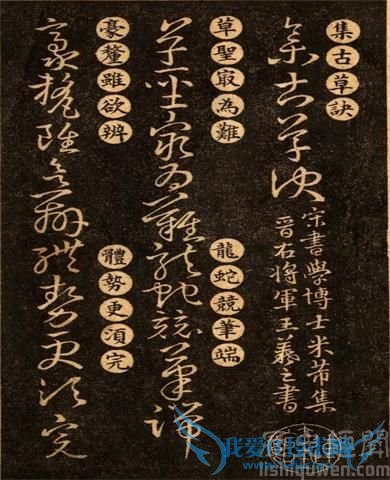

王羲之草书诀

草书是汉字的一种字体。它结构简单。笔画连绵。在隶书的基础上演变而来的。草书有章草、今草、狂草之分。因为草书在书法艺术中以最具有韵味的抽象形式,表现了最生动的意象和境界,在狂乱中觉得优美。今天我们来欣赏的是今草的那种不拘章法,笔势流畅的王羲之的《王羲之草书诀》。

王羲之草书诀拓印节选

《王羲之草书诀》又叫《右军草法至宝》。草诀歌是一种歌诀,也是应用文的一种,但又不是诗歌。它却严格遵守了近体诗的格律,平仄合律,对仗满篇。《王羲之草书诀》全文106联,除了首位两联外,一律使用了对仗。在诗坛上众所周知,诗律是起于南朝齐武帝永明年间的,是由沈约提出的一种新的诗体“永明体”,它是根据周顒在受印度佛经转读和梵文音韵的启迪上所发现的汉字平、上、去、入,四声而提出来的,直到到唐初才趋于成熟。但是《草书诀》的作者王羲之已经把诗律运用的十分到家,实在是非常难得。

《王羲之草书诀》的问世绝对不是什么偶然。楷书在唐代的时候己经达到了顶峰,宋代的书家只好转而谋求在行书、草书上希望能有所建树,大力提倡研究法帖的源流优劣和书迹的真假,王羲之和王献之父子的行书和草书便得到充分的研究。《草书诀》应该是因为这一背景产生后的产物。

《草诀歌》可以称的上是学习“王羲之草法”的至宝。它不但具有书法中的艺术美还有着和诗的韵律之美,而且内容十分精辟,仅仅是用一千余字,就把常用的几百个字的草法说的是明明白白。由于歌诀同字帖紧密结合,在阅读的时候,仿佛这位良师就像是在身旁一般,一边传授口诀,一边挥毫示范;待背熟后,在脑海中就好像有了一部极易翻检的草书字典。《草诀歌》的作者不仅是诗家、书家,还是一位伟大的教育家。

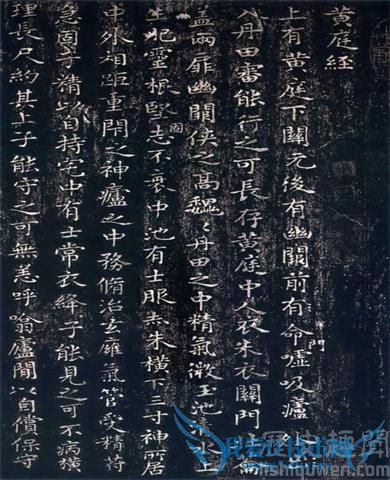

王羲之黄庭经

关于《黄庭经》和王羲之还有一段故事,话说在山阴有个道士,很喜欢王羲之的书法,就想得到王羲之的墨宝。因为知道王羲之非常喜欢鹅已经成了癖好。所以特地准备了一笼又肥又大的白鹅。王羲之出游看到了十分喜爱就想要买下,一问之下知道鹅是道士的,就去商量着想买下。道士说只要你抄一部《黄庭经》,我就把鹅送给你。王羲之欣然答应,高兴的提着鹅走了。

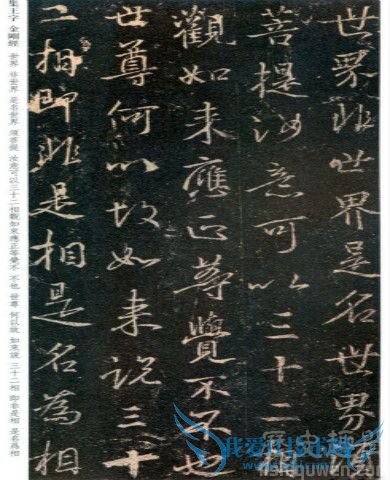

黄庭经碑文节选

《黄庭经》又叫《老子黄庭经》,是由《黄庭外景玉经》和《黄庭内景玉经》两本经书组成。道教早期认为此书乃是老子所著。这本经书是以黄老的道家思想,发扬古代到家医学有关于内脏、经络、精气的理论,十分重视精气神的调养。历史上有不少的书法家和文学家都十分的喜欢《黄庭经》,有的人喜欢把他写成法帖,有的人呢则为《黄庭经》作序,就这样成为了千古的佳话,所以这本经书的影响已经远远超出了道教的范围。现如今,有多《黄庭经》的临摹本,都是许多名家临摹的。但也有的人认为用小楷书写的《黄庭经》不像是王羲之写的,所以也有在辩论这到底是不是王羲之的真迹的争辩。

《黄庭经》所讲的无非就是强调吐纳行气的重要,要咽精纳气,时时保精固精。还讲述长生的方法,说明人体各个器官所处的位置和大致的作用。为了方便修炼还把人体分成三个部分。分别是上部、中部、下部。简单叙述了黄庭三宫和三个丹田与养生的关系。

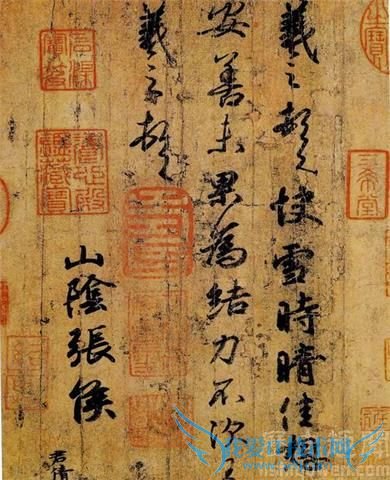

王羲之快雪时晴帖

《快雪时晴帖》是东晋书法名家王羲之以行书写成的。此帖长23厘米宽14.8厘米,行书四行,共有二十八字。当然真迹已经不知所踪,藏于台北故宫博物院的是唐代双钩填廓法临本。此帖是一封书信,其中内容是写王羲之在大雪停了之后,天刚放晴的愉快心情,还有他对亲朋好友的亲切问候。

快雪时晴帖

《快雪时晴帖》全篇笔法雍容而古雅,篇中的字有的是行书,有的是楷书,或流而止,或止而流。《快雪时晴帖》极为被乾隆皇帝所看重,乾隆皇帝把王羲之的《快雪时晴帖》、王珣的《伯远帖》还有王献之的《中秋帖》,都藏于养心殿的一个叫西暖阁的阁内,还亲手写了一块匾叫“三希堂”,把它们是为绝世珍宝。而《快雪时晴帖》被乾隆皇帝认为是“三希”之首。

《快雪时晴帖》的笔势以圆笔藏锋为主,在起笔和收笔之间,钩挑波撇都不露锋芒,书写时由横转竖一般多用圆转的笔法,结体均匀平整安稳,表现出了作者气定神闲,不紧不慢的神情表现。此帖虽然只有短短二十几个字,但是其中却有蕴含一种和谐之中有巧妙的联合一种造化自然的意境,在行书之中又带有楷书的笔意。见识到此帖的人,多对它有识者有“圆劲古雅,意致优闲逸裕,味之深不可测”的评价。因为其中的平和简静,从容中道而以韵胜的书风早就成为晋人的书帖的特色了。

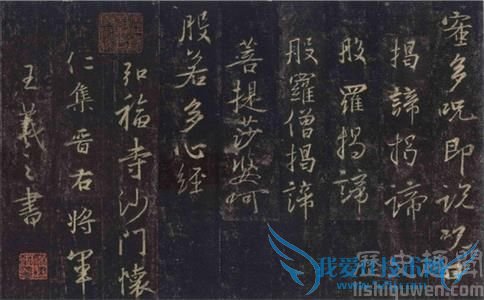

王羲之心经

王羲之的《心经》是收自于《怀仁集王羲之圣教序》的。这碑是直接从唐代所存的王羲之真迹中摹出的,所以保存了书的原貌,就因为这样被历代的书法家认作是临摹的模范。

王羲之心经节选

《心经》是《般若波罗蜜多心经》的简称,《般若波罗蜜多心经》是般若经系列里的一部语言简练,内蕴丰富,博大精深,是佛教极其重要的经典。据说这是佛教徒日常背诵的佛经,《般若波罗蜜多心经》是所有的佛教佛经中被翻译次数最多的佛经,被翻译的文种也很是最丰富,而且亦是常常被人念诵的经典。有广本及略本两种本子。广本有广本具有序分、正宗分、流通分。略本只有正宗分。至今仍不断有新的译本出现,不过现在是以唐代三藏法师玄奘的译本最是流行。

这本经书的主要意思是通过利用“透过心量广大的通达智慧,从而使自己超脱世俗困苦的根本途径”。《般若经》的内涵一般是以空性为主,通过对空性的了解了断烦恼障碍使自己得到小乘的涅槃,之后加上福德的圆满,达到斩断知障获得大乘的涅槃,成就无上的菩提果位。

现日本法隆寺贝叶是在目前所知道的最古老的梵文版的《心经》,现在原本被收藏于东京博物馆。据传说这原本是迦叶尊者亲手书写的,再后来被菩提达摩将此本传给他的徒弟慧思法师,之后由小野妹子传入日本。

王羲之何如帖

《何如帖》是《平安三帖》之一。与《平安帖》、《奉橘帖》合裱为“平安三帖”。何如帖死王羲之用行书书写尺牍作品,现在留存的墨迹是唐代双钩摹搨的。

何如帖

《何如帖》共二十七字,又叫《不审尊体帖》或《中冷帖》。《何如帖》行中带楷,规矩俨然又不拘板,看上去有飘逸流畅的妙处,王羲之用笔圆劲流利,以中锋为主,风格艳丽动人,并且秀骨清相,笔纤墨浓,如果不是鉴赏文字功力很深厚的人,是察觉不到其中的妙处所在的。书法作品中用笔用墨的轻重变化都会在作品上显现出来,使作品显得别有韵致,重笔会给观赏的人一种耳目一新的感觉,轻笔则和谐协调,引人入胜。简单的说,《何如帖》中的文字字势结体欹正有致,不作正局,但是如果端端正正写出来,那是唐代楷书的写法,这就不是东晋时候晋人的写作手法了。而“欹侧”正是王羲之的行书最典型的特点,从动态中寻求平衡,达到“奇宕潇洒,时出新致,以奇为正,不主故常”的境界。

而且《何如帖》笔画清劲,雅静宜人。整篇作品的气息是平静秀美的,没有沾染上一丝尘世的尘埃。用笔干爽利索,就像是用铁在削泥一样,表现出一种肯定与从容的意态。线条看上去虽然细小,但筋、骨、血、肉无一不全,可谓是麻雀虽小五脏俱全。用笔有用到很多的侧锋,但并没有显现出扁薄的毛病。结体秀长飘逸,已完全脱去隶书的痕迹。魏晋时期的那种简远、高贵、不激不厉的风度已经在《何如帖》上全部展现出来,没有一丝遗漏了。

王羲之金刚经

《集王羲之书金刚经》是上海书画出版社的图书,是佛教重要的经典著作,前前厚厚出现了六个不同的版本,大和元年的时候被篡改改名为《新集金钢般若波罗蜜经》,还擅自撰写了序。

王羲之金刚金

大和四年的时候,大量印刷唐文宗李昂还下令将全文刻在石碑上,工匠们花了两年的时间才完工。

王羲之的行书平和简静,张弛有度,是书法家中的集大成者,他的笔迹被后人模仿,但和真迹相比总是差的非常之多,唐太宗李世明就非常喜欢王羲之的书法,贞观年间,唐太宗下诏,向天下收取王羲之的真迹,并承诺要是有真迹可以来换取黄金和丝绸。

之后唐代的皇帝都对王羲之的字产生了浓厚的兴趣,也许是希望像唐太宗学习,学习他的为官之道,就从他的爱好和习惯开始学起,所以王羲之的书法在唐朝被大力推崇,人们争相开始模仿王羲之的书法,想要以假乱真,但传说王羲之的真迹保留到现在的并不多。

当时有很多官员也喜欢写书法,喜欢照着王羲之的笔迹依葫芦画瓢,当时也不乏模仿的微妙微翘的,但始终看上就就是没有大书法家该有的笔锋,没有像王羲之那般的豪放之气,模仿的作品也就挡不了流向市场,和真迹相混淆的情况。

在唐代,因为大家对书法的爱好浓厚,唐代刻字的风潮盛行一时,著名的有唐咸亨三年所刻的《怀仁集王右军书三藏圣教序》,而这一卷《金刚经》是又一重要集王字石刻。

- 评论列表(网友评论仅供网友表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述)

-