九品中正制解释和意思 九品中正制优点与弊端

九品中正制解释和意思

九品中正制,顾名思义,这是一种选拔人才的制度,共分九个品级,由中正去考察任命,这是一种古代的官员选拔制度,介于察举和科举制度之间。中正通常由二品官员担任,主要负责各州、郡、县人才的选任工作,人才的选拔任用权限集中在中央,个人感觉貌似今天的中组部。

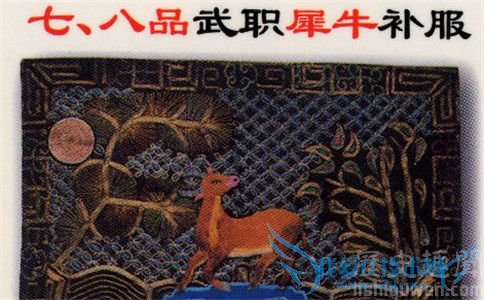

官服花纹图片

提到九品中正制,不得不说到曹丕和陈群,当时,曹丕为了拉拢士族达到自己改朝换代的目的,采纳了时任吏部尚书的陈群的建议。察举制度因为滋生了腐败现象,生存不下去了,于是九品中正制由此产生。九品中正制是将官位分为九个级别,从家世和品德等方面去评判一个人,地方各州县没有了自己的选人用人权力,都由中正官汇报中央裁定。

用人权力收归中央固然是好事,可是这样就形成官员上下级之间不能很好地流动,下级根本没机会上升到比自己更高一个级别。因为中正官都是由二品官员担任,他们大都出身官僚世家,只会任人唯亲,根本不会为下层人说话。这样就阻碍了上下流动,唯才是举的可能性微乎其微。

任何一种社会制度都有其产生和灭亡的过程和原因,九品中正制也一样,在经过短短的风光之后,在隋朝随着门阀的衰败退出了历史舞台。其实,任何王朝在实施人才选拔之前的初衷都是美好的,只不过在具体实施过程中会因为各种各样的原因而偏离原来的方向,这就需要统治者拥有强大的内心来应对各方面的压力。

九品中正制有什么优点

九品中正制的优点在于设置了比较科学的选拔人才的体系,系统化的体系应用在实际操作当中方便中央自上而下的管理。同时,九品中正制也有效安抚了世族的不满情绪,维护了统治阶级利益的统一性。特别是在曹丕刚刚建立魏朝初期,稳固了人心,维护了朝廷上下团结一心的稳定局面,是顺应时代潮流的重大举措。

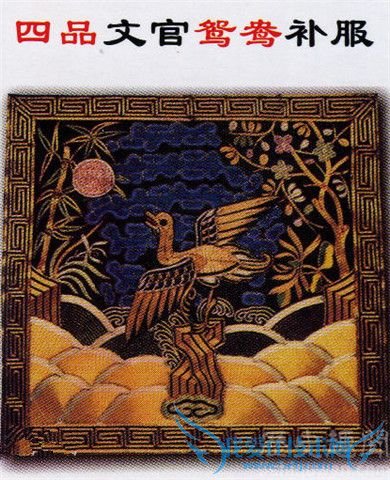

官服图片

魏晋南北朝时期,那个年代的思想还未完全开化,上流社会讲究门第讲究出身。这是因为社会资源全部都掌握在统治阶级手中。比如教育资源,不是所有人都有资格进入到学堂上学,只有世族子弟有接受教育的权利。他们凭借出身高贵,可以去全国各地游历,增长见识。世族子弟接受教育的深度和广度要远远优于其他阶层的人。所以从这个层面上来说,九品中正制能够确保统治阶级内部的纯洁性,保证选拔人才的水平。

九品中正制的评价标准是一套科学的人才选拔标准,将人才置身于历史大环境中去考评测量,立体化多方位的评判标准能够方便选择出复合式人才。这一点,跟我们现代社会倒有些相似。社会提供相同的机会给个人,但是人与人的素质不同,家庭出身好的人思维往往比其他人开阔。再进入到社会以后,这部分人凝聚的资源相对较多,开展工作比较便利。历史潮流不可逆转,但是时代发展至今,某些东西还是存在一定的相同点的。

九品中正制弊端

九品中正制的弊端在于中央难以防止地方把持权利。这种选人制度的初衷是为了缓和统治阶级与世族之间的矛盾,所以在九品中正制实施之后世族必然会从中得到好处。等到世族的力量发展壮大以后,中央就很难再操纵他们,这样谈起双方利益妥协就没有丝毫的意义。特别是世族把持住了选择官员的通道,统治阶级的权威性就会受到很大威胁。

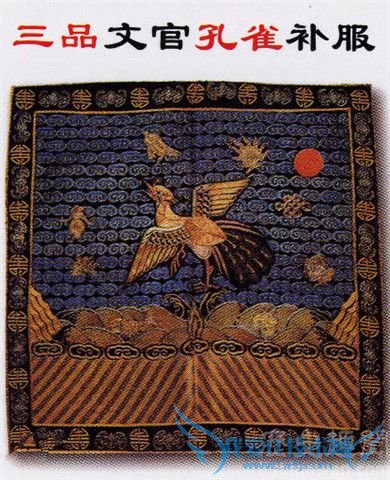

官服图片

这其实不难理解,任何一种制度都是双刃剑,都有它的正反两面。何况九品中正制自诞生之日起就受到很多非议,所以它的弊端显而易见。

要详细分析其弊端,我们要从它的起源讲起。

这就要提到曹操,曹操是历史上有名的政治家,深谙用人之道。他认为人才不问出处,只要你有本事,那么我就欢迎,社会各个阶层的人都可以进入到统治阶层内部。可是这样一来,就直接威胁了世族的利益,他们并不能容忍将自己手中的权力外放。所以在曹丕建立魏朝以后,他没有再继续推行曹操的用人制度,而是将权力下移,设置由世族担任的中正官,让他们去选择官员。世族对上曲意逢迎,对下培植势力,从根本上就威胁到了统治阶级的统治地位。

虽然九品中正制设定了框架,让中正官在此框架内圈远人才,但是评价标准是随中正官个人意志为转移的,长此以往也就丧失了公平性。如果一个人非常有才能,但是他的家庭门第比较低,那么他就进入统治集团的可能性就被降低了。这就是九品中正制的最大弊端,最大的不公平之处。所以这样的制度并没有持续多久。

- 评论列表(网友评论仅供网友表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述)

-