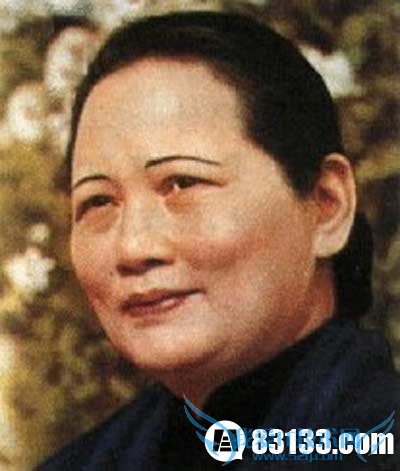

宋庆龄的晚年生活:享受“皇家”待遇仍不快乐

宋庆龄的晚年生活:享受“皇家”待遇仍不快乐

[导读]一位美国朋友问宋庆龄,听说你住在一座宫殿里,真的吗?宋庆龄回信说:是的,人民政府拨了一个旧王府给我。我确实享受着“皇家”待遇,尽管我并不快乐,许多比我更有价值的人还住在简陋小屋里。

2003年1月27日,是原国家名誉主席宋庆龄诞辰110周年纪念日,为此,笔者再次走进了秀美僻静的北京后海北沿那座46号院的大门,走访了曾与宋庆龄朝夕相处的身边工作人员……

“我享受着‘皇家’待遇,尽管我不快乐……”

1963年4月,当春风再度吹绿古老京城的时候,坐落在后海北沿的一座僻静幽美的旧日王府花园里,迎来了一位高雅而富于传奇色彩的新主人——宋庆龄。那年,宋庆龄70岁。

初夏刚至,宋庆龄在新居举行了一次“招待会”:一为庆祝她创办和领导的中国福利会成立25周年,二为请朋友们在新居处相聚共叙。为迎接宾客的到来,宋庆龄和工作人员一起做了精心布置,庭院里碧树翠竹一片葱茏,客厅、餐厅、居室内外都摆满了鲜花和盆景。

那天,周恩来、邓颖超、郭沫若、陈毅、廖承志、廖梦醒等许多国家领导人和老朋友都兴致勃勃前来祝贺。大家谈笑风生,轻松愉悦的气氛弥漫在小楼内外。宋庆龄还邀请客人来到美丽的庭院,在碧树红花间漫步。聚餐后,还举办了舞会。周恩来首先邀请宋庆龄跳舞。在优美的音乐中,他们舞姿翩翩,优雅和谐,给在场人员留下了难忘的印象。

20世纪50年代初,宋庆龄常在北京、上海两地工作和生活。她在北京的寓所位于方巾巷。那里道路狭窄,环境较为嘈杂,政府考虑为她另修一幢新住宅。宋庆龄觉得国家正在大兴建设,各处需要很多资金,就一再谢绝。此事一直拖延了几年。1960年,政府安排她迁入西河沿居所,但由于房屋潮湿,常引起她关节疼痛。

党和国家领导人考虑到宋庆龄是我们国家的领导人物,为中国革命做出过无可取代的重要贡献,而且她在国际上享有声望,经常要在住所会见中外宾客,应该有一处适宜的居住地。尽管当时国家经济处于困难时期,中央规定一般不盖新房,但考虑到宋庆龄的特殊身份和需要,仍破例决定为宋庆龄新建住所。

当中央派人带着国家主席刘少奇请夫人王光美代写的一封信以及新宅设计方案到上海征求宋庆龄的意见时,她再次婉言谢绝了。她在给王光美的回信中说:“为了我个人的住所,增加国家的开支,这样,将使我感到很不安。”因此她表示:“不打算再迁新址了。”

1962年,周恩来受党和政府的委托,亲自主持在北京后海北沿一座已经荒芜的旧日王府辟出一处幽静花园,为宋庆龄新修了一幢中西合璧的两层寓所。第二年春天,宋庆龄迁入新居。这座门牌为后海北沿46号的院落,成为她生命最后18年的安居地。

尽管她内心一直很不安,从不认为这是自己应该享受的,但对于这处环境幽美安静的新寓所,宋庆龄很喜欢。因为那是非常了解她性情的周恩来亲自选址修茸的。

1966年,曾有一位美国朋友格雷斯·格兰尼奇在给宋庆龄的信中问,听说你现在住在一座宫殿里,是真的吗?宋庆龄回信说:是的,因为是国家副主席,人民政府拨了一个旧日的王府给我作寓所。“……我住在醇亲王府里,溥仪就是在这里出生的。园子有小溪环绕,里面有许多美丽的树木……我确实在享受着‘皇家’的待遇,尽管我并不快乐,因为有许多比我更有价值的人,现在还住在简陋的小屋里。”

她把几个鸭蛋放进李燕娥的篮子里

在搬进后海北沿46号的最初几年,宋庆龄的生活基调是丰富、繁忙、愉悦的。她担负着国家重要领导职务,国务活动繁忙。她和周恩来、陈毅一起前往锡兰访问,会见锡兰总理班达拉奈克夫人;她在北京、上海会见了许多国家的首脑人物和友好代表团;出席全国三届人大一次会议,并担任执行主席;她还抽出时间为报刊撰写了多篇有关儿童和妇女工作的文章。

闲暇时,她养花儿,喂食鸽子,偶尔还系上围裙,照食谱烧两个菜请客人品尝。当然,最让工作人员记忆犹新的,还是那几个欢乐祥和的圣诞之夜。

对于幼年就受家庭熏陶和西方教育的宋庆龄,过圣诞节很自然。每到这个节日,她家便成了欢乐的海洋。大客厅里竖起了一棵圣诞树,树上挂满了各种小玩意儿:有用乒乓球做的小灯笼,锡纸做的银球,有小娃娃、小鸭子等等,不少制作就出自宋庆龄之手。

当夜幕降临,圣诞树彩灯闪烁,工作人员便装扮成圣诞老人和美丽公主,在门口迎接孩子们的到来。宋庆龄给每个工作人员及他们的子女都准备了礼物。孩子们亲热地拥到她身边,呼唤着“妈妈太太”,捧起心爱的小礼物,吃着香喷喷的蛋糕,然后像一群快乐小精灵,表演节目,尽兴玩耍。

记得有两次,宋庆龄还兴趣盎然地和大家一起玩起了“找彩蛋”的游戏。她先请管理员小张买回许多鸭蛋,然后一起动手,把鸭蛋染成红、绿、黄几种颜色,一个个藏进屋外的大草地。工作人员们提上篮子,分头去找蛋,看谁找得多。

有一回,与宋庆龄相伴多年的保姆李燕娥也参加了游戏,但她找到的鸭蛋不多。宋庆龄见状,赶快从保姆钟兴宝的篮里捡出几个鸭蛋,放进她的篮子,好让她开心。

“找彩蛋”,是宋庆龄小时候在上海家中草坪上玩的游戏。现在在北京新居的这片草地上,又让她忆起了父母带给她的温馨欢快的童年时光。直到宋庆龄逝世后,亲历过“找彩蛋”的工作人员才翻然醒悟:玩这个游戏时,正在宋庆龄生日之际。她是把幸福、温馨和大家一道来分享的。一向娴静、谦逊、不张扬的宋庆龄,生前是从不轻易把生日告诉别人的。

她的工资与财富

20世纪50年代初全国实行工资制度后,宋庆龄拿的是国家一级工资:579.50元。从当时物价来看,这个工资是不低的。但从宋庆龄的实际生活开销来看,她的钱袋又常常很紧,有时还会出现赤字,需要预支工资来填补。偶尔周转不过来时,她还向身边的工作人员借过钱。

她的秘书张钰说:“记得有一次,我的工资从上海汇到北京后,还替夫人垫付过她的家用。当然,那只是暂时的。”

宋庆龄长年负担着上海和北京两个保姆的工资和生活,她的警卫员由于中风瘫痪,生活困难,两个女儿也长期放在她身边抚养。对身边的工作人员,她更是经常给予生活上的资助。无论是婚嫁、生子、生病住院、老家盖房、打井等等,宋庆龄总要送些钱和礼物给他们。

管理员张有还记得,1959年他结婚时,宋庆龄就请他们夫妇吃过饭,还赠送了一条印有鸳鸯图案的床单。他的两个孩子出生后,她又送小孩的衣物给他。他父亲病故时,宋庆龄特意让秘书带着司机赶去慰问,还送去了30元钱。而当张有在四川上大学的儿子回京度寒假并带一些四川红橘请“妈妈太太”品尝时,宋庆龄收下橘子,却一定要给孩子10元钱。

1973年,听说工作人员小杨的家里遭了洪灾,房屋倒塌,她立即拿出150元支援小杨家修补房屋。就在她去世前一年,工作人员刘玉宝的爱人生了个女孩,秘书给她写条说:“报首长知道一下即行。”可宋庆龄看了条子后,在边上批道:“请代我祝贺他,并代送他这条小毯。”类似这样的事情,在宋庆龄来说不胜枚举,她身边的工作人员每位都能列举出几件来。

宋庆龄结交的中外友人非常多,经常的应酬活动也是一笔不小的开支。每次有客人来访,她总是热情款待,亲自订菜单。更多的时候,她会订一些经济实惠的菜肴,既让客人满意,也能节约花销。这些吃饭应酬,她从来都是自掏腰包。

宋庆龄还一直珍视和保持着同许多党和国家领导人的情谊。有时候,当她从上海买来一些很贵重的螃蟹带到北京时,就分送到毛泽东、刘少奇、朱德、周恩来等处。刘少奇的夫人王光美对此事印象很深。她回忆说:当时我们子女多,孩子的伙食并不太好。每次吃到她带来的大螃蟹,大家都很开心。

除此外,宋庆龄还经常赠送外国来访宾客一些礼品,这也是从她自己工资里开支的。对这项开支,她一直很认真地对待,容不得半点虚假。

1963年1月,宋庆龄要在上海寓所会见锡兰总理班达拉奈克夫人。事前,她请上海的管理员为她在友谊商店买了一些绸缎料子,一是为赠送班达拉奈克夫人,余下还可作今后的赠送礼品。

事后,宋庆龄查看自己的收支账目时,发现没有这笔开销,就追问管理员周和康。周和康告诉她,有关部门说这是公务活动,将费用报销了。宋庆龄听后严肃地说:“礼品是我私人送的,费用应由我开支。一个人做事,要论理,论法。公就是公,私就是私。这样公私不分,不是贪污行为吗?”后来,她请工作人员将余下的绸缎全部退还给了上海友谊商店。

据宋庆龄的摄影师周幼马回忆,每次拍摄的照片,宋庆龄总要先洗小样,然后一个人坐在房间里,拿着放大镜一张张仔细挑选,选定后才按要求尺寸放大。洗好后的照片连同底片一并交她保存。尽管周幼马每次都告诉她,这是用公家的相机和胶卷拍摄的,宋庆龄仍坚持自己付费。

“文革”前,国家考虑到她的情况,在工资外还给她增发了一些活动费用。“文革”时,她将活动费退还了国家,所有的开支就仅仅依靠工资了。

1975年,党中央出于对宋庆龄生活的关心,批准给她3万元的生活补贴。秘书写信向她报告了此事。她立即给秘书写了一封短信,表示谢绝这笔补助。信是这样写的:

杜同志:

你的信收到了,请代向中央负责同志谢谢他们的好意,但我决不接受的。我的工资579元整,超过别人的工资多倍了。在“文化大革命”时我就有些感觉,因此退还一些钱了。这次有几个人需要帮助、付医院账等,因此超过了我的预算,否则是完全够用的,请不要代收补助费了。谢谢。

宋1975.11.19

至于说私人的财产,宋庆龄可谓是两袖清风。她生前依靠工资生活,唯一额外的收入是稿费,可她大都捐献给妇女和儿童慈善事业了。她没有什么个人财富,以致20世纪50年代时,为了营救外国朋友有吉幸治,她不得不翻找出珍藏多年的、自认为还有些价值的母亲的结婚礼服,送给友人家属,让他们拿去变卖赎人。

宋庆龄虽然没有留下什么遗产和财富,但她清正廉洁以及不求索取、只求奉献的精神, 却是留给后人的一笔价值连城的财富。今天,宋庆龄的名字已成为社会认同的公益、慈善、教育、福利事业的精神象征,以她的名字命名的幼儿园、学校、医院、公益社团等遍布祖国大地。

毛线护腿与“八卦衣”

宋庆龄身边的工作人员回忆说:无论是居家还是外出参加国务活动,她都很注意自己的形象。她的服装,款式、色调总是搭配得那么和谐得体。逢外事场合,她必精心化妆,极少素面会见客人。直到晚年处于病弱之时,她对装束梳妆仍一丝不苟。她认为那是对客人的礼貌和尊重。许多来访的外国友人对宋庆龄雍容大方的风度、完美无瑕的形象赞不绝口,称誉她是中国妇女真诚、美好的代表和象征。

然而,她又是一个十分俭朴的人。她平日的装束很朴素,经常穿的便装和布鞋都是保姆自己做的。身边的护士还注意到,她的几件穿瘦了的便装和睡衣两边都接了布条;领口和袖子磨破了,补了很大的补丁。自20世纪50年代以后,她就很少做新衣服了。随着年纪渐大,体形发生了变化,原来的旗袍显得瘦了,她就在左右两边的接缝处对称地加上一条料子,继续穿。在她的衣橱里,就有不少上衣和旗袍是加了条的。

原国家主席刘少奇的夫人王光美就曾亲眼看见宋庆龄穿着一件接条的黑色绣花旗袍参加活动,但由于缝接精细,熨烫平整,一般人是很难看出其中奥秘的。如今,这件黑色绣花旗袍,就陈列在她故居的第二展室里。

宋庆龄患有风湿性关节炎,经常感到腿疼,特别是她习惯凌晨起来办公,天气清冷,很容易受凉。为了保护身体,宋庆龄因陋就简,找来三种不同颜色的旧毛线,拼织成了一副毛线护腿。工作之余,她还和保姆一起,用26块碎布拼成了一件棉背心。她很喜欢这件背心,经常穿在身上,护背保暖,还风趣地称之为“八卦衣”。

在故居的陈列品中,新陈列了三条手帕。它们都是宋庆龄当年用过的。手帕的角上,绣着她专用的“S”字母。其中一条较新的手帕,是她在公众场合用的,平时用的两条已很薄旧,但她一直都舍不得换。

在她的卧室里,使用的家具都很陈旧。一个自她结婚时就用的梳妆镜,镜面两边的水银都脱落了。工作人员曾劝她换一个,她说:“中间那镜面不是还好吗?”一直用到她去世。

书桌旁有一个造型古老的落地灯,灯罩用破了,她和保姆找来一块旧窗帘布,重新缝制了一个布灯罩,继续使用下去。就连桌脚边竹篾编的字纸篓,因使用年头过久,边口都散开了,她仍在用着,舍不得丢掉。

俗话说:观其物,识其人。从这些贴近、环绕她身边的普通衣物和用品,就能看到一个自然、本色、朴素的宋庆龄。

鸽子被首长们“不经意”地放飞了

众所周知,宋庆龄喜爱鸽子。自迁到后海北沿46号后,宋庆龄就在北山前建起了鸽房,最多时有近百羽鸽子。空闲时间,她经常端着一个小笸箩,用面包屑和绿豆搀和自做的鸽食,亲自来给鸽子喂食。

听到她吹的口哨,鸽子就会应声飞来,落在她的周围,甚至她的肩上。有几只调皮的鸽子,有时直接从女主人的手里啄食。这是宋庆龄最开心的。曾有一张宋庆龄喂食鸽子的照片,就是当时真实情景的记录。

宋庆龄最早养鸽子,大概可以追溯到她与孙中山共同生活的时期,因为孙中山也喜欢鸽子,她们的上海寓所很早就饲养了鸽群。而说起在北京养鸽子,这里则有个小故事。

那是在20世纪50年代初,宋庆龄当时还住在北京的方巾巷。一天,两只迷路的鸽子飞进了宅院,管理员小张收养了它们。几天后,宋庆龄从上海回到北京,小张向她报告了这件事,并请示她如何处理。宋庆龄高兴地让他建个鸽舍,把鸽子饲养起来。从那以后,鸽子一天比一天多,有从市场上买来的,也有国内外友人赠送的。印度尼西亚总统苏加诺就曾经送给宋庆龄一对通体纯白的名鸽。

在后海住宅,宋庆龄曾饲养过一只漂亮的观赏鸽,头颈和胸前生着亮紫色的羽毛,她十分珍爱。后来这只鸽子老死了,她很伤心,自己到院子里把它埋葬。以后她在招呼鸽群时,常唤这只鸽子的名字,群鸽就会一齐向她飞来,安慰它们的主人。

“文革”开始后,养花养鸟被斥为“玩物丧志”。宋庆龄心情十分沉重,下令处理掉饲养的鸽子。工作人员知道她那么喜爱鸽子,处理绝非她的本意,就没有执行命令。

后来,宋庆龄还是把大部分鸽子分送给了中央几位领导人。这些与她素有交往的领导人,同样理解她的心情,没有一人食用鸽子。几天之后,这些鸽子都被首长们“不经意”地放飞了,认家的小精灵们又回到了钟爱它们的主人身边。

宋庆龄喜爱鸽子,就是对鸽子的形象,她也有特殊的偏爱。

- 评论列表(网友评论仅供网友表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述)

-