为何八路军元帅出了九人,新四军只出了一位?

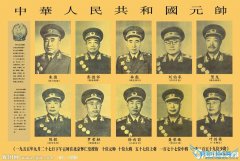

1955年中国人民解放军首次实行军衔制时,荣获元帅军衔的10位开国元勋中,八路军系统有9人,即八路军总指挥朱德、副总指挥彭德怀、参谋长叶剑英,八路军115师师长林彪、副师长(政治委员)聂荣臻、政治委员罗荣桓,八路军120师师长贺龙,129师师长刘伯承、副师长徐向前;而新四军只有1人,即新四军军长陈毅。有些人会问,八路军和新四军都是抗?鹗逼谥泄?膊?h领导下的正规武装力量,为什么会相差如此悬殊?

从编制级别上看,按国民革命军的编制,“路军”和“集团军”是比军高一级的编制单位,编制均不固定,一般少则辖两个军,多则辖三四个军。如杨虎城的第十七路军辖两个军和4个独立旅,卫立煌的第十四集团军辖4个军,等等。由于国民党政府对中共领导的军队的限制,八路军改编时只给了3个师的番号,即第115师、第120师、第129师。八路军和新四军改编后,八路军的一个师下辖两个旅,旅辖团;而新四军下辖4个支队,支队辖团。因此,八路军的师与新四军、八路军的旅与新四军的支队平级。

从兵力上看,八路军成立时共4.5万人,其中115师1.5万人,120师1.4万人,129师1.3万人,八路军总部直属3000人;新四军成立时为1.03万人,比八路军的师还少几千人。抗?鸾崾?保?滤木?⒄沟?1万人,八路军则发展到90余万人,仍3倍于新四军。解放战争时期新四军发展为华东野战军,而八路军则发展为西北、中原、东北几大野战军。

因此,不论是按国民革命军的编制还是从我军的实际看,八路军和新四军都不是平级的,八路军比新四军高一级。军队中编制级别相差一级,高级将领人数通常相差5至7倍。而且,八路军总部实际上也是军委总部,如军委总政治部即八路军总政治部。10位元帅中,有八路军总部3人、八路军3个师6 人,新四军1人。

另外,当时评授元帅军衔的条件相当高。1955年2月8日全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《中国人民解放军军官服役条例》规定:对创建和领导人民武装力量或领导战役军团作战,立有卓越功勋的高级将领,授予中华人民共和国元帅军衔。评授元帅是看各个革命战争时期的综合贡献,而不是单看某一个时期。并且,评授高级军衔也照顾到历史形成的各“山头”,如土地革命战争时期的红军的3个方面军,抗日战争时期八路军的3个师和新四军,解放战争时期的各大野战军,都至少有一位元帅。

在1955年评定高级军衔的初步方案中,毛泽?|为中华人民共和国大元帅;除了后来被授予元帅军衔的10位高级将领外,被评为中华人民共和国元帅的还有刘少奇、周恩来、?小平3人。刘、周、邓在革命战争时期,对创建人民军队、领导指挥对敌作战、参与战略决策等方面功勋卓著,授予元帅衔是众望所归。但是,当时他们都已离开军队,在中 共中央和国家机关担任领导职务:刘少奇任全国人大常委会委员长,周恩来任裨鹤芾恚小平任中 共中央秘书长、裨焊弊芾怼?/p>

毛泽?|在一次听完评衔工作汇报后,说:“你们搞评衔,是很大的工作,也是很不好搞的工作。我这个大元帅就不要了,让我穿上大元帅的制服,多不舒服嘛!到群众中去讲话、活动也不方便。依我看呀,现在在地方工作的同志,都不评军衔好!”说完,他问身边的刘少奇:“你在部队里搞过,你也是元帅。”少奇同志当即表示:“不要评了。”周恩来、?小平也都表示不要元帅衔了。

这样,实际授予的元帅就是10位,而新四军只有1位元帅。

陈毅当时也在地方工作,怎么就授衔了?第一,陈毅一直是军事干部;第二,陈毅当时是中央军委委员,并且,考虑到历史形成的各“山头”,陈毅若不授元帅,新四军乃至整个华东部队(包括第三野战军和华东军区)就没有一位元帅了。同样,已任裨焊弊芾砑婀?姨逦?魅蔚暮亓?绮黄谰?危?於?矫婢?桶寺肪?20师就没有元帅了。因此,陈毅就成为新四军惟一的一位元帅,他也是不拿军队工资的三位元帅之一。

相关阅读:共和国十大元帅授衔内幕:邓小平曾在名单之中

1955年初军委座谈会提出授予中央军委委员元帅军衔1955年2月8日,第一届全国人大常务委员会第六次会议通过《中国人民解放军军官服役条例》。该《条例》明确规定:对创建全国人民武装力量和领导全国人民武装力量进行革命战争、立有卓越功勋的最高统帅,授予中华人民共和国大元帅军衔;对创建和领导人民武装力量或领导战役军团作战、立有卓越功勋的高级将领,授予中华人民共和国元帅军衔。

按照这一规定,中共中央军委主席、中华人民共和国国防委员会主席毛泽东,完全应该授予大元帅军衔,但毛泽东自己放弃了。这是众所周知的事实。除了后来被授予元帅军衔的朱德等10人,如果授予周恩来、刘少奇、邓小平,包括授予粟裕等战功赫赫的高级将领以元帅军衔,亦符合基本规定。

就首次授衔这一历史事件而言,1955年1月中旬的中共中央军委座谈会应该引起研究者的重视,因为它框定了授予元帅军衔人员的范围。l月14日和15日,中央军委座谈会开了两天,具体对授予元帅、大将、上将军衔的人选进行研究。会议由主持中央军委日常工作的彭德怀主持。经过充分研究讨论,最后取得一致意见:授予现任军委主席和军委委员元帅军衔。元帅军衔又分为两级:大元帅和元帅。16日,彭德怀、罗荣桓联名将所提名单和意见报告毛泽东。

1954年9月重新成立的中共中央军事委员会,主席是毛泽东,委员有朱德、彭德怀、林彪、刘伯承、贺龙、陈毅、邓小平、罗荣桓、徐向前、聂荣臻、叶剑英等11人,未设副主席职务。按照军委座谈会确定的原则,刘少奇、周恩来、粟裕不是军委委员,当然也就不在元帅人选之列。因此,彭、罗提交的报告中,刘少奇、周恩来、粟裕没有被纳入元帅的初步名单中,而邓小平名列其中。

虽然在报告中没有明确大元帅军衔是授予军委主席毛泽东,但这应是无悬念的。因此,毛泽东不要大元帅军衔,最早也应是在1955年1月中旬之后的事。这里有个问题:毛泽东表示不要大元帅军衔,和刘少奇、周恩来、邓小平表示不要评元帅军衔(如果有关回忆准确的话),也不应在同一时间。因为开始要授予毛泽东大元帅军衔、授予邓小平元帅军衔是明确的,而在最初的方案中就没有考虑授予刘、周、粟以元帅军衔。同样的道理,刘少奇、周恩来、邓小平也不会在同一时间表示不参加元帅军衔的评定。

总之,虽然我们不能排除这样一种可能性,即在评定元帅军衔过程中,人们会提出授予刘少奇、周恩来、粟裕等元帅军衔的议论,甚至在提交元帅名单到国务院和全国人大审议时,与会者也有可能提出这种看法,但我们没有看到中共中央军委、中央政治局和书记处在研究元帅人选时做出过授予他们元帅军衔的初步决定,也没有见到国务院和全国人大有过这方面的提议。1955年初军委座谈会提出的大原则被中共中央采纳后,直到9月授衔时也没有改变,有的只是微调。

元帅人数几乎到最后一刻才敲定

从中央军委座谈会到正式授衔不到一年的时间,元帅人数不是增,而是减的问题。按照中央军委座谈会的意见,元帅本应是11人,到正式授衔前半个月,11个元帅变成了10个元帅,邓小平与元帅军衔擦肩而过。如果没有周恩来的坚持,则共和国元帅就不是10个元帅,而是9个元帅了。

由于各方面的努力,授衔准备工作进展得比较顺利,能够按计划在1955年10月1日国庆节前举行授衔、授勋典礼。8月19日,中共中央政洽局会议批准军委提出的授衔名单。因此,彭德怀要罗荣桓、宋任穷等代为起草国务院总理向全国人民代表大会常务委员会呈请授予中华人民共和国元帅军衔的函稿。9月3日,罗荣桓等将起草的函稿呈周恩来并刘少奇审查修改,并提出由国务院秘书处转送全国人大常务委员会讨论通过。罗荣桓等在该函稿中明确提到:“中央已决定现任军委委员之朱德、彭德怀、林彪、刘伯承、贺龙、陈毅、邓小平、罗荣桓、徐向前、聂荣臻、叶剑英等11位同志均授予中华人民共和国元帅军衔。”

这一文件告诉我们,直到9月3日还是准备授予11位元帅,邓小平还在元帅名单之中。但此后不久,元帅名单又有了新变化。

在决定实行军衔制时,中共中央决定,已到地方工作的部队干部原则上不参加授予现役军衔,考虑到历史情况和现实需要有的人可以授予预备役军衔。陈毅和邓小平,除担任中共中央军委委员和中华人民共和国国防委员会副主席,与军事工作直接有关外,主要还是从事政府和党务工作。陈毅任国务院副总理,邓小平任中共中央秘书长,在军队中都没有其他职务。按照这一原则,既可以给他们授军衔也可以不授。

9月9日,中共中央书记处召开会议,会议的议题之一是有关授予元帅军衔问题。9月11日晚,中共中央书记处再次召开会议,专门讨论授予元帅军衔问题。因周恩来在北戴河,9月9日和11日的这两次书记处会议,他都没有参加。9月11日周恩来打电话给时任中共中央副秘书长、中央办公厅主任的杨尚昆,谈了自己的意见,主张授予陈毅元帅军衔。周恩来说:“军衔授予,对陈毅同志现在和将来的工作均无不便之处,平时可以不穿军服(必要时穿)。苏联的布尔加宁同志原也有元帅军衔,现在他做部长会议主席的工作就不常用元帅头衔了。可以说是一个例子。”

根据目前见到的材料,笔者判断:9月11日晚的这次会议,即举行授衔、授勋仪式前的半个月,中央才最后敲定授予朱德等10人元帅军衔。大致可以判定,在这两次会议上,中央决定邓小平不授元帅军衔。同时,对是否授予陈毅元帅军衔也出现了不同意见。因此,才有了周恩来9月11日主张陈毅还是授衔的电话。也就是说到9月中旬10个元帅才最后确定下来。

9月16日,国务院第十八次全体会议讨论并通过授予解放军有功人员勋章的第一批名单等问题时,主持会议的陈云解释说:有些同志曾长期在解放军中服役,现在转业了,没有授予军衔。授元帅的同志定为10位,也不是可以授予的都授。如邓小平同志,在革命战争中对建军和指挥作战都是有功的,也是国防委员会副主席,中央考虑可以授予,但他现在的工作主要是做中央秘书长,搞个元帅不好,他自己也认为还是不授予好。毛主席无论从哪方面讲,都可授大元帅衔,但经中央和毛主席本人考虑,还是不授了,将来需要,什么时候授都可以。同一天,国务院总理周恩来致函全国人大常委会,建议授予朱德等10人以中华人民共和国元帅军衔。

9月23日,第一届全国人民代表大会常务委员会第二十二次会议,根据《中国人民解放军军官服役条例》,审议了周恩来的建议,决定授予朱德、彭德怀、林彪、刘伯承、贺龙、陈毅、罗荣桓、徐向前、聂荣臻、叶剑英以中华人民共和国元帅军衔。

同一天,中华人民共和国主席毛泽东,根据全国人大常委会的决议,发布授衔命令。9月27日,在中南海举行中华人民共和国授予中国人民解放军军官以中华人民共和国元帅军衔及授予中国人民解放军在中国人民革命战争时期有功人员勋章典礼,朱德等10人被授予元帅军衔,刘伯承、林彪因有病未出席授衔、授勋典礼。○(从渊摘自《军事历史》)

八路军和新四军协作:新四军曾支援800万元

八路军和新四军是抗日战争时期我党两支重要的军事力量。她们在打击日伪军和抗击国民党顽军的斗争中相互支持、相互援助,为抗日战争的胜利和中国共产党自身的发展壮大作出了重要贡献。那么,两军之间是如何进行协作的呢?本文拟对此做些探讨。

八路军、新四军分别在华北、华中开辟抗日根据地,在战略上相互呼应八路军和新四军都是中国共产党领导的革命军队,也是在抗日战争背景下第二次国共合作的产物。八路军在组建完成后,迅速开赴山西抗日前线。到1940年底,已在华北开辟了广阔的敌后战场,创建了晋察冀、晋绥、晋冀豫、冀鲁豫、山东等抗日根据地,消耗和牵制了日军大量兵力,对日军造成严重威胁。

新四军主要是由南方八省红军和游击队改编而成的。到1940年底,已先后开辟了皖东北、皖东、皖中、皖南、苏南、苏中、苏北、豫皖苏、豫鄂边等根据地。虽然八路军主要战斗在华北、新四军主要战斗在华中,但在战略上相互呼应。如八路军在1940年8月20日至1941年1月24日发动的百团大战钳制了大批在华日军,日军在1941年初不得不将在华中的第十七、三十三师团调回华北,从而减轻了华中战场的压力。皖南事变发生后,八路军也做好了随时配合新四军反击国民党顽固派武装进攻的准备。新四军代军长陈毅1944年夏在《一九三八年至一九四三年华中工作总结报告》中说:“八路军在华北的坚持对新四军有掩护作用,正如苏中、苏南的坚持对华中全局有支撑点的作用一样。”

在政治上,八路军和新四军也相互呼应。如1940年3月30日汪精卫在南京举行“国民政府”还都典礼,并就任代“国民政府主席”、“行政院院长”等伪职时,全国震愤。4月15日,八路军和新四军联名发出讨汪救国通电,声讨汪精卫集团卖国投敌的滔天罪行,向全国人民表明了我党领导的革命军队抗战到底的决心。

正因为八路军和新四军形成了战略呼应,国民党当局在1940年10月19日,强令在大江南北活动的八路军、新四军一个月内撤到黄河以北地区,并要求将50万八路军、新四军合并缩编为10万人。但就在新四军北移途中,国民党当局于1941年1月6日发动了震惊中外的皖南事变,并诬称新四军为“叛军”。此后,新四军不再接受国民党军队指挥,在华中的八路军也部分改编为新四军,并在大江南北同时展开,相继开辟了淮南、淮北、湘鄂赣边、浙东等抗日民主根据地,这样进一步巩固了八路军、新四军的战略协作关系。

八路军、新四军共同开辟了一些抗日根据地

八路军、新四军除在战略上相互配合外,还根据中共中央的指示,共同开辟了一些抗日根据地。这些根据地主要在华中地区。早在1938年秋,中共六届六中全会就提出了“巩固华北,发展华中”的战略方针。1939年5月21日,中央书记处在致朱德、彭德怀等的电报中明确指出;“八路军今后发展,主要发展方向是华中。”此后八路军、新四军就在广阔的华中战场上共同奋斗,谱写了一曲曲壮丽的凯歌。

首先开辟的是皖东北地区。它是由八路军苏鲁豫支队、山东纵队陇海南进支队和新四军游击支队共同开辟的。1939年8月,成立了八路军、新四军驻皖东北办事处,张爱萍任处长。12月26日,中共中央中原局决定在该地区成立苏皖边区军政委员会,以张爱萍为书记,初步实现了皖东北地区党和军队的统一。

其次是苏北地区。1939年12月19日,刘少奇率中原局到皖东后,认为苏北是有最大发展希望的地区,应集中最大力量向苏北发展,并向中央建议调新四军第六支队、部分在山东的八路军及江南的新四军合力开辟苏北。中央采纳了这个建议:1940年2月,要求陈毅猛烈发展苏北;3月16日,又指示彭德怀,应将斗争中心移到淮河流域;21日,中央军委决定八路军应迅速增援新四军。1940年10月10日,八路军、新四军在东台以北的白驹镇狮子口会师。这就形成了新四军、八路军共同开辟苏北抗日根据地的局面。为统一指挥华中地区的八路军和新四军,11月12日,中央书记处同意刘少奇的建议,成立华中新四军八路军总指挥部。17日,该指挥部在海安西寺成立,叶挺任总指挥、刘少奇任政治委员、陈毅任副总指挥。在叶挺未到江北前,由陈毅代总指挥。

第三,共同开辟了河南敌后抗日根据地。1944年4月,日军为打通大陆交通线,发动了豫湘桂战役,河南大片国土沦陷。为从战略上将华中、华北、陕北三大地区连接起来,7月25日,中央发出向河南敌后进军的命令。此后八路军和新四军部队相继开辟豫西、豫东、豫南抗日根据地,恢复了豫皖苏边区抗日根据地。为加强领导,1945年2月底,中共中央批准成立了河南军区,由中央军委直接领导。8月12日,中央又同意在鄂豫皖地区建立中央局,由郑位三代理书记。10月24日,王树声、戴季英率领的河南军区部队,王震、王首道率领的南下支队与第五师主力部队在桐柏地区会师。10月30日,经中央批准,鄂豫皖中央局改为中共中央中原局,郑位三为代理书记;成立中原军区,以李先念为司令员、郑位三为政委,合编上述3支部队,河南敌后抗日根据地由此实现了党政军的完全统一。

此外,1945年上半年,新四军第五师还与王震率领的以八路军第三五九旅主力组建的“国民革命军第十八集团军独立第一游击支队”(亦称“南下支队”)共同开辟了以鄂南为中心的湘鄂赣游击根据地。

八路军、新四军在战斗中相互配合

八路军和新四军作为中国共产党领导的革命军队,为了抗日战争的胜利,为了人民的利益,在战斗中互相支持、互相配合。这方面的事例很多。如1940年5月,国民党江苏省主席兼鲁苏战区副总司令韩德勤趁日伪军“扫荡”皖东北之际,集中6个团的兵力,占领了苏皖边的金锁镇、界头集、新河头等地。在中原局书记刘少奇统一指挥下,八路军苏皖纵队陇海南进支队、苏鲁豫支队第一大队和新四军第六支队第四总队协力开展反击,经过13天激战,收复金锁镇、界头集等地,歼顽军1000余名,并把顽军赶回泗阳、宿迁县境。10月4日至6日,新四军开展了黄桥保卫战,其时,敌强我弱,形势极为危机,八路军第五纵队立即由涟水南下,进占阜宁等地,予以配合,结果新四军以7000人马歼顽军1.1万余名,创造了以少胜多的范例。

又如,1945年2月,南下支队渡过长江后,在新四军第五师第四十、四十一团配合下,进行了谭家桥、阳新三溪口、大田畈等战斗,歼灭了数以百计的日伪军。新四军政委、华中局书记刘少奇在总结华中工作时说:“由于中央的正确指导,北方局和八路军的援助,华中我党我军全体干部、党员和指战员的英勇奋斗,除开个别地区以外,我们的工作都获得了很大的成绩。”

八路军、新四军在干部、人员、经费上相互支持八路军和新四军在干部和人员上相互支持。由于八路军主要是由红军主力改编的,而新四军主要是由南方八省的红军和游击队改编的,这样,在建军初期,八路军的干部和人员相对充足,新四军力量较为薄弱。为此,中共中央、中央军委安排在陕北的原主力红军和党的重要干部,如袁国平、周子昆、赖传珠、李一氓、李子芳、胡立教、宋裕和等到新四军工作,后又调配刘少奇、曾山、饶漱石、李先念、朱理治、谭希林、曾希圣等加强新四军的领导力量。中共中央还直接抽调八路军干部支援新四军,如罗炳辉、彭雪枫、徐海东等。皖南事变后,一些八路军部队还成建制的编入新四军,如八路军第四、第五纵队分别改编为新四军第四、第三师,八路军一一五师教导第五旅被改编为新四军独立旅。王震率领南下支队南征时,也支持了新四军第五师一大批干部。当时随南下支队进至大悟山的两个干部大队,大部留在鄂豫皖边区工作。当然,新四军在人员上也曾支持八路军,如八路军第四纵队主要是由新四军第六支队改编而成的。

4 of 5八路军、新四军驻地方的办事机构也都为友军做了大量工作,如新四军组建初期,八路军驻南京办事处就承担了大量的联络任务,项英、陈毅等就是通过他们与党中央取得联系的。八路军驻武汉办事处指导了豫鄂边红军游击队集中和改编成新四军。而八路军驻武汉、重庆、桂林、西安等地的办事处,也是新四军的办事处,同时为八路军、新四军服务。

抗战时期,八路军和新四军的经费都很紧张,相比而言,八路军在经济上更加困难,特别是1941年到1943年,日、伪军对华北根据地连续推行“治安强化运动”,对抗日根据地反复“扫荡”,并实行灭绝人性的“三光”政策,抗日民主根据地财政经济状况和军民生活空前恶化。新四军在自身经费也很紧张的情况下,节衣缩食,支援了八路军大批经费和物资。据参与接受款项的晋冀鲁豫边区工商管理总局局长千兴让和八路军前方总部情报处派遣科科长林一回忆,从1943年夏到1944年秋,新四军汇到太行山区的经费和物资,约合“中国联合准备银行”伪币800万元,此款可购买160万袋面粉,这极大地缓解了华北敌后根据地军民的经济压力。

八路军、新四军创造的经验共同分享

由于八路军和新四军成长环境不同,两军在发展过程中具有一些不同的特点。这样两军就需要根据各自面临的环境、自身的特点,制定不同的发展方针。但是,两军都是中国共产党领导的、在敌后开展游击战争的革命武装,都是为了民族的解放、为了革命的胜利,可以说,根本利益一致、目标任务相同,这就决定了两军在指导思想上、军事斗争策略上是基本一致的。

为此,在中共中央的领导下,八路军和新四军就借助人员交流等形式,相互学习对方的经验与好的做法。中共中央也及时发现、总结两军的经验,予以推广、指导。如1939年6月22日,中央军委、总政治部在《关于目前我军任务的指示》中专门提到:“新四军及华中部队应采取八路军之经验,加强政治教育(除抗日教育外,应加强阶级教育),加强党的工作,务求关于目前形势及我党任务的解说工作深入战士、群众。”八路军发动百团大战,取得重要战果后,中共中央指示:“我八路军新四军全部力量,在目前加强团结时期,应集中其主要注意力于打击敌人,应仿照华北百团战役先例,在山东及华中组织一次至几次有计划的大规模的对敌进攻行动。”事实上,新四军总是把八路军当作老大哥,虚心学习他们好的经验与做法。

对此,新四军的领导曾多次提及。如刘少奇在《六年华北华中工作经验的报告》中指出:尽管华中敌后根据地建设的条件,比华北更困难些,但由于“我们有了华北建设根据地的经验,有中央的许多指示,我们可以少犯许多错误,可以较快地纠正各种错误。”陈毅在总结华中工作时也曾说道:“华中根据地和军队发展在后,学得华北一些经验和最初在苏南的经验,没有不计后果地予敌以打击和破坏,工作方面采取一些比较隐蔽的办法。”当然,新四军也有许多好的经验,如重视知识分子、重视文化工作、重视统一战线工作等,值得八路军学习。

总之,抗日战争时期八路军、新四军的相互协作、相互支持,不仅有助于自身的发展壮大,也有助于中国共产党的发展壮大,更有助于中国抗日战争力量的发展壮大。由于两军精诚合作,加快了中国抗日战争的胜利进程,也为中国民主革命的胜利奠定了坚实的基础。

- 评论列表(网友评论仅供网友表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述)

-