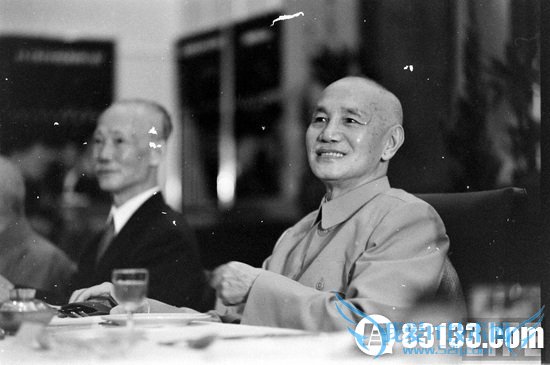

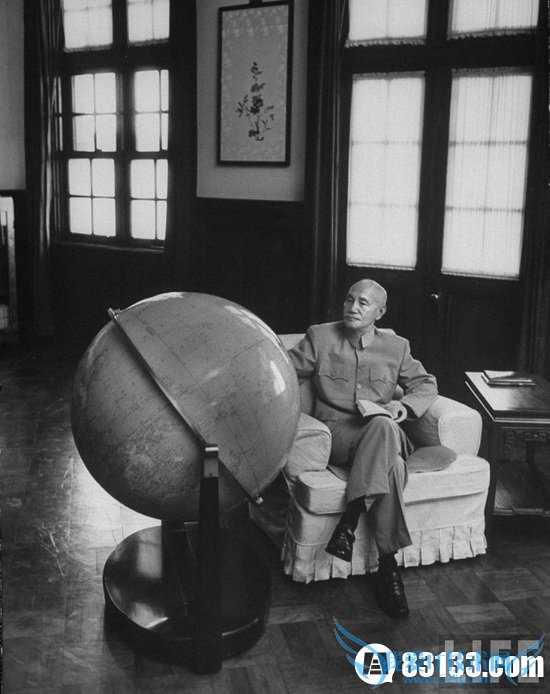

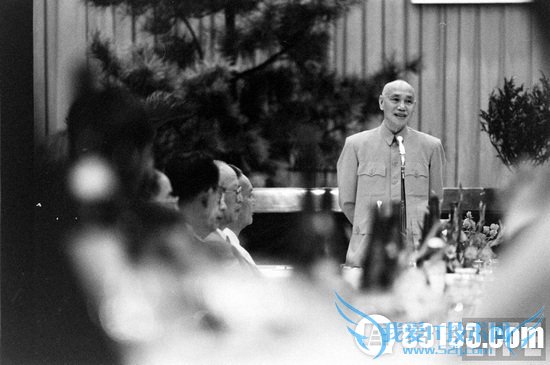

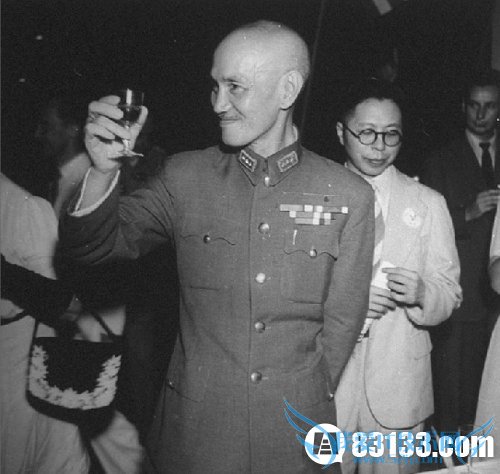

中法建交:台湾当局对法国动机的试探和猜测

1963年底1964年初,蒋介石与日本池田内阁因为中日贸易和周鸿庆事件闹得不可开交,最终在美国斡旋之下,日本前首相吉田茂向蒋介石递交“吉田书简”,双方关系“恢复正常”。虽然此后日本与台湾国民党当局双方仍然同床异梦,互相之间的“外交关系”还苟延残喘了几年。但是,几乎在蒋介石与池田勇人较劲的同一时期,台湾国民党当局在西欧的“外交战线”亦遭到前所未有的重创。

埃德加·富尔使华,中法建交谈判悄悄进行

国民党退台后一直努力争取英、法、德等欧洲国家的支持。当时,联邦德国正忙于战后重建,无多大影响力,英国由于其在香港的利益需要大陆照顾,不愿太接近台湾,法国成为国民党当局维持与欧洲国家“外交关系”的主要台柱子。法国对台湾国民党当局的重要性在于:法国是联合国常任理事国之一,且不少非洲新独立的国家原系法国殖民地,这些国家对台湾国民党当局维护在联合国的地位具有举足轻重的影响,所以法国及这些国家成了国民党当局在国际上积极争取的对象。

20世纪60年代以后,法国总统戴高乐重新审视世界形势变化,正视新中国在东方崛起这一举世瞩目的事实,决心脱离美国羁绊,与新中国建立正式外交关系。1963年秋,戴高乐派富有外交经验、熟悉中国情况的前总理埃德加·富尔来华,与中方领导人商谈建交事宜。10月22日,这位身负特殊使命的外交“密使”悄悄入住钓鱼台国宾馆,先后同周恩来、陈毅进行六次会谈,达成三项建交默契,在坚持反对“两个中国”的原则立场上,双方对建交具体步骤和“驱蒋”的方式采取了变通处理:不要求法国先宣布同台湾断交,而以内部默契这种匠心独运的方式处理法台关系问题--即采取中法双方先宣布建交,从而导致法台断交的特殊方式。11月2日,毛泽东接见富尔,中法建交谈判圆满结束。第二天,《人民日报》特意于头版刊登毛泽东接见富尔的照片。

美国和台湾国民党当局对法国动机的试探和猜测

虽然富尔对外施放烟幕弹,宣称此次中国之行纯系私人访问,但美国中央情报局猜测到富尔必定是作为戴高乐的秘密使者而来,其访华使命超过一般性的试探范围。但是,美国人怎么也料想不到中法两国竟能如此迅速就达成如此“特殊的”建交协议。世人皆知,中共与其他国家建立外交关系的前提是另一国必须断绝与台湾国民党当局的关系,且早在1955年11月,周恩来会见法国议会外交委员会主席麦耶时就特意表示,希望法国同中国建交采取完全建交方式,“中国承认一个法国,法国也只承认一个中国”。因此,富尔访华前一个月,中央情报局特别情报认为,“由于中共对‘两个中国’的强烈憎恨,法国除了某些外交姿态之外,不大可能采取有更富实质意义的行动”。

10月24日,中央情报局提交给总统国家安全顾问麦乔治·邦迪的备忘录仍然坚持认为,“法国对北平所能采取的实际行动显然极为有限,戴高乐一方面得看华盛顿有什么反应,另一方面将视美国与南北越三角关系的形势相机行事”。但是,富尔在中国受到的重视程度很快就令美国国务院主要官员感到心里不踏实。于是,就在富尔即将返回法国的前一天,美国驻法大使查尔斯·波伦受命前往爱丽舍宫拜见戴高乐,试探性地询问戴高乐对共产党中国“有什么看法?”戴高乐回答说,他“目前”并没有打算与中国建立外交关系,但是中国和法国将“迟早”建立某种关系。

对于戴高乐这个模棱两可的回答,美国国务卿腊斯克的理解是:法国将迟早承认中国,但不是“现在”。但他无法肯定戴高乐葫芦里究竟卖的是什么药,他等待有机会亲自向戴高乐进一步“请教”。11月24日,戴高乐赴华盛顿参加肯尼迪的葬礼,但是他同约翰逊总统只交谈了10分钟。在这次短促的会晤中两位总统是否交谈了中法建交问题,不得而知。但有一点是肯定的,戴高乐返回法国后,并没有改变中法建交的决心。11月29日,他在爱丽舍宫听取富尔汇报他中国之行的观感以及他同中国领导人的交谈情况,中法谈判达成的建交默契获得戴高乐的首肯。

虽然中央情报局低估了戴高乐改善对华关系的决心,但随着中法建交的准备工作戏剧般的展开,腊斯克的不安日益增加。12月16日,他借参加巴黎北约部长会议的时机,在美国驻法大使波伦等人陪同下,造访爱丽舍宫与戴高乐会谈。中法关系并非会谈主题,但会谈临近结束之时,腊斯克假装漫不经心地提起中共近期在东南亚等地区的“种种过激行为”,并意味深长地对戴高乐说:“我们很高兴获悉法国并无意承认中国,但是我们很有必要就此保持磋商。”戴高乐立即接过话茬发表长篇大论,阐述他对中国形势和中苏关系等问题的看法,腊斯克半天插不上话。最后,戴高乐明确表示,“西方国家要与中国建立关系,就必须牺牲台湾”。

腊斯克已明白戴高乐的言外之意,他进一步试探戴高乐,既然法国考虑未来与中国建交,但是“究竟将选在何时与中国建交?”戴高乐回答说,这个需要依据国际形势发展才能决定,但是他向这位国务卿“保证”:法国在采取具体行动之前一定会通知美国。腊斯克料想大事不好,立即于当天下午向总统约翰逊发回密电,汇报与戴高乐的谈话内容。

由于说服法国改变主意希望甚是渺茫,腊斯克第二天立即给台湾国民党当局驻美“大使”蒋廷黻打电话,要求国民党一定要稳住,“只要台湾按兵不动,中共就不得不暴露其政策底限。即使中共与法国交换大使,国民党仍能见机行事”。他同时还提醒蒋廷黻,台北不能发生反法的过激行动,以免给法国断绝与台湾的“外交关系”造成口实。

然而,腊斯克似乎没有体会到蒋介石对中法建交的亲身感受,他可没那么容易耐得住性子。接到戴高乐回信之日起,他如坠冰窟,愤怒之余决定对戴高乐的行为予以回击。1月21日,“外交部长”沈昌焕通知美国驻台“大使”赖特,国民党准备召回驻法“大使”。23日,“行政院院长”严家淦发表声明反对法国的决定,“希望戴高乐总统慎重考虑”。24日,沈昌焕召见法国驻台湾“代办”皮埃尔·萨莱德,向法国提出严重的“抗议”,称法国承认中共“将严重损害‘中华民国’及所有自由国家的利益。对于法国本身危害尤巨”。

眼看台湾国民党当局对法国“外交抗议”的火药味越来越浓,腊斯克再次紧急召见蒋廷黻,力劝国民党当局着眼于全局,不要鲁莽决定。他一再劝告台湾国民党当局不能与法国“断交”,即使法国和中共公开宣布建交并互派大使,台湾也须隐忍再三,不能流露出任何撤回驻巴黎“大使”的意图,“只要有三成以上的机会,我们就应该放手一搏”。他最后警告说,“我们正在打一场持久战的前哨,中法建交若得以实现,加拿大、日本和一些非洲国家将纷起效尤,……而法国的行动将使千里堤防,毁于蚁穴”。

约翰逊及其白宫幕僚深知中法建交一旦瓜熟蒂落,台湾国民党当局肯定拒绝与法国保持“外交关系”,因为这触及蒋介石最为敏感的一根神经--他对“两个中国”的痛恨。因此,为了迫使好面子的蒋介石“忍辱负重”,约翰逊决定派遣原中央情报局驻台北站站长克莱恩赴台担任说客。克莱恩与蒋氏父子私交甚笃,他出面或许可以说服蒋介石改变其倔强的态度。

克莱恩行前,国务院对于如何说服蒋介石有两种态度:国家安全委员会成员科默尔等人认为应该对蒋介石施以“大棒”,必要时向其表明,未来的美台“合作关系”将取决于国民党是否就范;而中央情报局局长麦考恩则主张用“胡萝卜”软化蒋介石,他建议国务院对蒋介石重申1962年肯尼迪对其的“承诺”,即美国将不惜使用否决权把中共挡在联合国之外。但是,国务院认为由于联合国的形势难以预料,采纳麦考恩的建议无异于作茧自缚--美国将无法在联大采取灵活战略。有鉴于此,国务院训令克莱恩,其此行目的在于劝阻蒋介石不要因为顾及“面子”,而急于与法国“断交”,一定要“忍辱负重”,而让法国和中共承担法台“断交”的责任。

“老朋友”充当说客

克莱恩接到国务院通知时,还在日本活动,他立即于1964年1月27日赶赴台北,迎接他的是“国防部长”蒋经国。克莱恩向蒋经国单刀直入转达了美国国务院的意见,要求国民党一定要“稳住”。但蒋经国不置可否,而说只要法国承认北平,台湾必然将强烈“抗议”,并发表声明反对任何“两个中国”的政策,至于声明发表的内容和时间则取决于法国发表声明的内容和时间:如果戴高乐公开宣布与台湾断绝“外交”关系,台湾别无选择;倘若法国声明模棱两可,那么台湾则有可能采取与美国一致的行动。蒋、克两人兄弟相称,蒋经国毫不掩饰他对美国的不满,对克莱恩抱怨说,美国从来没有设身处地为国民党考虑过,“我们必须每日强装笑脸以掩盖内心的痛苦……在法国承认中共的事件上,美国对台湾的压制使得国民党政府度日如年”。

但是,“青山遮不住,毕竟东流去”,历史没有按美蒋的愿望发展。就在蒋经国和克莱恩紧急磋商的当天,中法建交已取得实质性突破。1月27日格林威治时间11时,中法建交公报如期在北京和巴黎同时发表。建交公报只有两句话:中华人民共和国政府和法兰西共和国政府一致决定建立外交关系。两国政府为此商定在三个月内任命大使。

美、台湾当局双方分别作出了强烈反应。美国国务院于中法建交公报发表不到半个小时之后发表声明,对“法国的决定表示遗憾”,并称:法国政府采取这一决定极为不合时宜。当晚,蒋经国也把一份经蒋介石修改的声明草案交给克莱恩,该声明“抗议”法国采取的行动,但没有表示要与法国断绝“外交关系”。台湾国民党当局暂时屈从于美国。

虽然如此,蒋介石认定中法建交木已成舟、再无挽回余地了。1月29日,赖特与蒋介石、沈昌焕、蒋经国等人长谈了两个半小时。蒋介石询问“接下来该怎么办?”赖特作出三点保证:美国将尽力阻止法国与中共完成外交关系的建立;并敦促其他国家不要效仿;还将在联合国加强和巩固国民党的“地位”。但蒋介石对前景已不抱什么希望,他显得极为悲观,尤其担心中法建交将造成台湾军队士气低落,百姓民心哗变,他一再抱怨美国三年前阻止其“反攻大陆”才酿成今日之苦果,“若彼时反攻成功,则无中法建交之祸患,台湾的士气民心更不会如此之低沉”。

蒋介石忍无可忍,法国与台湾国民党当局终于“断交”

的确,赖特开给蒋介石的方子只是一副没有任何药效的“安慰剂”,美台阻止中法完成建交的企图注定无法得逞。中法建交公报发表不到24小时,中华人民共和国政府发表声明敦促法国与台湾国民党当局“断交”。1964年1月30日,毛泽东接见法国代表团时强调,希望法国不要学英国在台湾问题上的态度,中国决不承认“两个中国”或“一个半中国”,否则双方不可能互派大使。2月3日,周恩来总理在记者招待会上郑重宣布:“除了中华人民共和国的外交代表,在巴黎不可能再有任何人以中国外交代表的身份出现。”

在中国政府的压力下,法国的态度逐渐明晰起来。2月10日上午,戴高乐政府命令驻台湾“大使”皮埃尔·沙拉德向蒋介石传达口头声明:“法国将很快与北京交换外交代表,北京的大使一旦抵达巴黎,本人的身份将变成是法国驻中国的代表,而‘中华民国’驻法国的外交使团也将失去其存在的理由”。蒋介石再也忍耐不住了,在他看来,沙拉德的口头通知无异于官方照会。

当天晚上,他立即约见赖特,他对赖特表示,沙拉德的口信使得台湾不可能再与美国维持一致行动,因为“中华民国与法国的外交关系已经由于法国的照会而终止”。赖特还是力劝蒋介石在得到法国政府的书面通知之前,不宜匆忙行动,因为“美国的所有努力在于让法国为整个事件承担责任”。蒋介石不再妥协退让,他要求赖特将其决定转告腊斯克和约翰逊。赖特知道无法说服蒋介石改变主意,他立即转而请求“行政院长”严加淦和“外交部长”沈昌焕,要求他们“再等一等”,但严、沈二人不敢和蒋介石唱反调,也表明出“坚决”的态度。当晚9点,台湾国民党当局召开紧急会议,讨论如何应对法国的“断交”声明。经过简单的商讨,国民党“行政院”发言人在会后的记者招待会上宣布:“中华民国”与法兰西共和国正式断绝“外交”关系。

约翰逊政府对台湾国民党当局的单方面行动怒不可遏,腊斯克对国民党当局在没有征得其同意的情况下,就以“不恰当的方式”宣布与法国“断交”,从而白白错失把“断绝外交关系”的责任推给法国的良机,感到失望之至。他明白再对蒋介石提什么建议已经无济于事。2月12日,他通过赖特颇为无奈地警告蒋介石,“在美台双方磋商不充分的情况下,台湾就匆忙行事,美国支持中华民国国际地位的能力因而大大受损”。

美蒋“大失颜面”,遭到“最严重的打击”

事实上,法国与新中国建交无疑是台湾“近十年来在外交方面所遭逢的一次最严重的打击”。1950年以来,美台苦心营建起来的拒绝承认中共政权的“堤岸”第一次在西方被撕裂一道口子。而且世人皆知,法国作为美国在欧洲的主要盟国,却在明知美国极力反对的情况下坚持与中共建交,此举让美国在欧洲“大失颜面”。由于法国是欧共体六国的主要成员之一,中法建交使得台湾与欧共体“建交”的希望成为泡影。在此之前,台湾国民党当局已与其他欧共体五个成员国达成“协定”。美国担心中法建交之后,欧洲其他国家纷起效仿,台湾

国民党当局的国际地位将土崩瓦解。作为挽救措施之一,美国处心积虑地为台湾国民党当局和欧共体国家之间搭桥牵线。1964年2月12日,美国向驻波兰、比利时、卢森堡、法国、意大利、荷兰等欧共体六国的大使馆发出电报,要求各使馆说服所在国政府接纳台湾向欧共体派驻“代表”。约翰逊的如意算盘是,如果台湾国民党当局与欧共体成功地建立“外交关系”,可以部分的弥补法台“断交”所造成的台湾国民党当局在欧洲的“外交”孤立;欧共体国家在台湾的投资与贸易也有利于台湾政治稳定和经济繁荣。但是,此举终因法国反对,不了了之。

- 评论列表(网友评论仅供网友表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述)

-