学生兵入朝参战:军令要求与女志愿军相拥而眠

早春的朝鲜,依然天寒地冻。由于敌人完全掌握了制空权,部队只能白天隐蔽,晚上行军。而夜晚寒气逼人,每个人负重又多,满头大汗加冷风吹面,很多战士伤风感冒,部队一入朝就出现了非战斗减员。师首长对此特别关心,强调一定要在部队内部搞好团结互助,大力开展老带新、强帮弱的互助活动,对新同志、伤病体弱同志,尤其是对随军入朝的女同志要给予特别的关怀和照顾,帮助她们克服战斗生活中遇到的困难,尽最大努力保持与发挥我军特别能战斗的革命精神。

张科长立即贯彻上级指示,要求我们每两人组成一个团结战斗的互助组,不仅在行军战斗中要互帮互助,而且宿营时要相拥同眠、共御风寒。科长看了看科里唯一的女兵张琳,盯着我说:“你和她组成一个互助组。”

我听到他的吩咐,头脑一下子就懵了:“叫我和她互助,那宿营时不就要一起睡吗?”科里的男兵“轰”地炸了锅,都涌了过来。见我把手摆得停不下来,大家哈哈大笑。老魏头揪住我衣领说:“你这小鬼,什么不、不、不的?告诉你,这叫革命需要,战斗互助。小屁孩,人没长大,还敢质问科长‘这算哪档子事’,想翻天啊?”

张科长推开他,温和地对我说:“其实,大家商议时,对这件事还是很慎重的。要做到战友互助、男女同眠,确实不合常理,你情绪上有抵触和不满,我们也能理解。只不过,这件事非办不可,咱们指挥所里你最小,除了你实在别无他人。如果改派他人去和张琳互助,对小张有失尊重,而且人家姑娘也未必点头认同,只有你最合适。”

科长又说:“你也看到了,入朝以来,我们全体指战员都毫无例外地远离村庄宿营,疏散隐蔽在山林之中,卧冰踏雪。为了防寒,我们都是好几个人挤在掩体里,抱成一团,相互腿靠腿、背靠背,再搭伙盖上夹衣,最后在头上严严实实捂上雨布,才能勉强抵御风寒。但这几天,张琳是一个人睡,尽管大家帮她铺了厚厚的干草,又给她多盖了一条军大衣,仍不顶事,她还是冻得发抖,冻得哇哇直哭!”

张科长的话让周围起哄的人都安静了下来。科长说:“科里先派老魏头给张琳做工作,要她可怜你年少体弱,又拖着一条伤腿,值得同情扶助,请她发扬阶级友爱,跟你结成‘团结互助二人战斗组’,由她任组长,不仅在行军战斗时关照你,而且到达宿营地要带着你睡,抵足同眠,共御风寒。人家姑娘都同意了,你还在这里拿什么架子?”

我低垂着头,心里觉着别扭,半天都没开腔。科长揪着我的耳朵叮嘱道:“说是让她照顾你,那是说给她听。你要把她照顾好才是真的。给我听好,你必须把她保护好,不能让她被冻坏了,知道吗?”

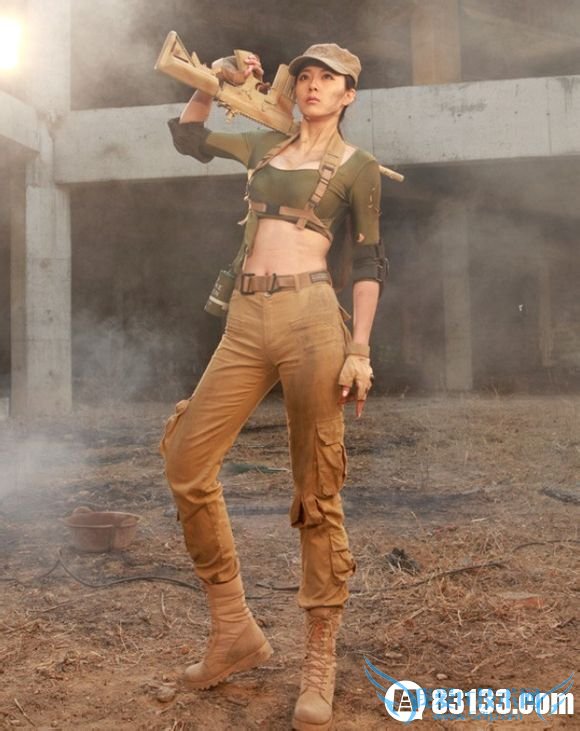

本来,前指是不安排女兵参加的。但张琳脾气倔犟,死缠硬磨,一再向组织表决心,坚决要求参加。她自幼习武弄剑,体魄强健,又有较高的英语水平,所以被特批入朝。这些天来,严酷紧张的战斗现实与她事前的预想,真是有天壤之别,更迫切需要组织的关爱和战友的援助。听到我同意和她互助后,她跑过来,亲切地拍了拍我肩上厚实粗重的炒面袋说:“嗨,欢迎你,我的小战友,咱俩好好团结、互助,共同迎接考验。”

第一次互助同眠是在负重行军40公里后。其他战友放下背包,刚咽几口炒面就呼呼入睡了。融化的冰雪从他们的手心滴落下来,珍贵的炒面也松散开来,掉进了草堆。战友们如兄弟一般,相拥而眠,从相互的体温中取得一些温暖。张琳比我年长五岁,可我们总是两个未婚的青年,这样互助算什么事呢?我还是想不通,就近找了一处避风的岩坎,用膝盖托着军用皮包做起统计报表来。

“我看你这小家伙是故意把问题搞复杂了!道理讲过了,困难明摆着,你还腻腻歪歪的找借口逃避,这不是小资产阶级的敏感、多疑、自私,还有啥子说的?革命就是要认真,一心忠诚,不存歪念,流血牺牲都不怕,难道陪自己的阶级姊妹睡睡觉取取暖就失去人格尊严了么?何况,你们是和衣而眠,众目睽睽,还有什么不好意思?去,马上进去休息,下午还要跟部队奔袭清川江呢!”

说着,彦文科长又甩过两件同志们临时支援的夹大衣,严肃而亲切地瞪了我一眼就进洞去了。我硬着头皮进到洞内。张琳笑了笑,给我腾出一半卧位。

这个废弃的洞坑至多只有六七米,散发着阴冷潮湿的霉气。坑洞尽头,已横七竖八地挤着一团战友,他们鼾声如雷,梦呓声声。我和张琳睡在坑口,地下铺了一些干草,头上顶着两件夹棉大衣,再裹上双层雨布,密不透风。第一次紧挨着异性躺卧一起,我紧张得很,手脚都不知道该怎么放。尽管和着厚厚的军衣,但在我身体一侧,在双层雨布捂盖的特殊空间里,我还是仍能真实地感受到她柔软的身体,和那散发着女性芳香和温馨的呼吸。异样的温暖像电流贯穿我全身,令人有些晕眩。

我的心跳和呼吸都变得有些急促起来,赶紧悄悄把身子挪开一些。只听张琳说:“挨近点,靠近我,不然要钻冷风!咱们是行军打仗,没啥怕的,千万不能冻着!”她一边亲切的叮嘱,一边伸过手来,侧过身子,轻轻将我已冻僵的伤腿揽向她的怀中,用她的体温温暖着我,姑娘丰满的身体让我热血冲顶,我像遭雷击一样一动也不敢动。慢慢的,她像亲姐姐般给我的温暖使我心情放松下来,我也轻轻抱住了她的双脚,把自己的体温传给她。

从这天开始,直到料峭的春寒过去,我们一直相拥而眠,一起度过了入朝初期那段最艰苦的时光。在这难忘的纯真体验里,与其说是我用体温帮她熬过了寒夜,倒不如说是她用阶级的情怀,帮助我克服了“小资”的敏感和犹疑,逐渐蜕变成一名合格的志愿军战士!

抗美援朝解放军神秘武器 美军王牌也没脾气

抗美援朝战争中,美军统帅麦克阿瑟曾断言:"赤色中国这个新的敌人,缺乏工业能力,无法提供进行现代战争所需要的足够多的装备和重要物资。"然而,面对横扫欧亚,自诩不可战胜的美军王牌装甲师,中国自主研发的武器丝毫不落下风。其中重庆造无后坐力炮更是功不可没。此后60多年,由中国人民解放军总装备部重庆军事代表局监造的武器一次次成为共和国手中的利剑,扬威世界。

莽莽大西南,驻守着一支神秘的队伍。

他们并不为人所知,但毛泽东、邓小平、江泽民、胡锦涛等四代党和国家领导人,却相继踏进这山川沟壑之间,与他们亲切交流。

从抗美援朝的硝烟到珍宝岛上的炮火,从驻守香港、一洗百年国耻的扬眉吐气,到国庆阅兵、彰显国势强盛的喜悦豪迈……共和国一次次气吞万里如虎的"亮剑",都离不开他们的功勋。

上甘岭战役中,无坐力炮炮手在向敌射击

他们,就是中国人民解放军总装备部重庆军事代表局。

射程1000米、2000米、3000米,枯燥的阿拉伯数字后面,却是两个大国关于战场主动权血淋淋的争夺。抗美援朝战争中,面对美军王牌装甲师,重庆造的无后坐力炮终于打得他们没了脾气。

1950年10月,抗美援朝打响第一枪。

王牌装甲师,大规模坦克阵,面对现代化武器装备的美军,习惯了"手榴弹加炸药包"战法的志愿军哑火了。

志愿军不得已只能采用"躲猫猫"战术,不能与敌方正面接触,战情紧急。

此时,刚组建的西南驻厂军代表走上了前台。在中央军委"迅速组织生产验收无后坐力炮"急令下,重庆的军工厂紧急研制生产。西南驻厂军代表每天休息不足4小时,加班加点检验验收。

几十天后,朝鲜的土地上出现了重庆造的神秘新武器。命中率接近100%,美军坦克恨地无缝,无后坐力炮威力大显。

然而没过多久,狡猾的美军便测出了我军无后坐力炮的有效距离为1000米。他们干脆退到1000米外,仗着自身火炮射程更远的优势对我军射击。

敌变我变,正在前线服务的军代表郝继唐,临时改进了瞄准方法,把炮上的射表和备用的象限仪分度表结合使用,使炮的有效距离达到了3000米。郝继唐跨战壕、上高地,当起了新瞄准方法的"战地教员"。

一次战役中,面对美军黑压压扑上来的坦克集群,战士们对新瞄准方法还未完全适应,以致一次次射击都偏离目标。眼看美军炮火越来越近,随时都有将我阵地掀翻的可能。郝继唐临危不乱,手把手教士兵正确的使用方法。就在最后的关键时刻,志愿军的无后坐力炮发出一阵阵"精准"的怒吼,将美军坦克打成了"缩头乌龟"。

中央军委兵工委领导说:"57无后坐力炮有用,西南造的,好!"

据不完全统计,抗美援朝战争中,西南驻厂检验代表向前线输送了无后坐力炮4600余门、迫击炮900门、机枪7400余挺、各类炮弹262.9万余发、子弹1.2亿余发。

1969年,珍宝岛目光。我军某型仿制火箭筒破甲弹在击打敌军厚装甲坦克时发生漂滑现象,不能摧毁目标,致使前方战局告急。

苏军的装甲兵团素以骁勇善战闻名。在珍宝岛,由于我军火箭筒破甲弹屡屡发生漂滑,敌方气势大盛。

前方军情似火。能否克服火箭筒破甲弹的漂滑现象,重任落在了驻西南地区9个军代室肩上。

经过军代表会同工厂通宵达旦技术攻关,利用冷冲压、渗碳淬火等工艺和生产工装,5.5万余件防滑帽的生产验收任务在20天内全部完成。

此时,骄横的苏军还不知道,千里之外的重庆工厂里,已经生产出了对付他们的"杀手锏"。当他们毫无警觉地闯进我军射程之内时,过去屡屡漂滑的炮弹已成为名副其实的"坦克杀手",在北国的漫天风雪中发出一声声怒吼。

其实,对仿制武器的改进升级,重庆的军代表们早在十多年前便已展开。1957年,西南军工人和军代表大胆突破外国产品"尽善尽美"不能更改的框框,实现了白钢弹壳替代覆铜钢弹壳、电泳涂漆新工艺应用等重大技术改进,成功改进设计并批量生产了双37高炮、37毫米守岛炮、14.5毫米四联装高射机关枪、56式7.62毫米半自动步枪等新装备。

1997年7月1日,香港回归。驻港部队跨着崭新的95式自动步枪,迈着整齐的步伐,进驻香港。世界惊呼,解放军步枪跻身世界轻武器先进行列。然而不为人知的是,就在半年前,95式自动步枪还因质量问题差点无缘回归大典。

1985年,铸造95式自动步枪,迎接香港回归的任务落在了西南兵工人的肩上。

从1985年到1995年,95式自动步枪经过了10年的"孕育"。从零下40度的极度严寒到仅有20%含氧量的生命禁区,从黄沙肆虐的边疆大漠到汗如雨下的"桑拿"海疆,95式自动步枪闯过了一道道难关。

就在众人充满期待时,1996年10月底,离交付装备日期不足两个月,4000余支枪连续出现了弹匣卡弹、弹匣装卸困难等质量问题。

被众人寄予厚望,用来展示国威、军威的"一代名枪",还能如期出现在回归大典上吗?作为监造单位的重庆军代局,承受着巨大的压力。

此时,参与技术攻关的重庆军代表撂下一句狠话:"要是还让战士们扛着老式步枪去见英国人,我们这些人就没脸呆在部队。"

军代表李青给记者回忆:"之后的5天时间里,我们一直拿着新步枪射击,希望找出里面的问题。说实话,十年之功决不能在我们这毁于一旦。"

到后来,军代表们右肩抵枪的部位都被磨掉了一层皮,扣扳机的手指也是血泡叠着血泡。"这些都不算什么,只是统计这5天打了多少子弹时,的确把我们都吓了一跳。"李青笑着告诉记者,"4位军代表人均打掉了2万发子弹,比许多人一辈子打得还多。"

功夫不负有心人,经过与工厂技术人员一同攻关,最终找出了原因。95式自动步枪迈过了十年征程的最后一关。

至此,用对身体极限的挑战和对科学精神的坚守铸造出的"一代名枪"终于横空出世。

95式自动步枪也成为解放军第一种大规模列装部队的小口径自动步枪,使我军步枪技术实现了跨越发展。

2009年国庆大阅兵中,有15个地面方队的装备都是由重庆军代局监造的。百米阅兵场,千里保障线。气势恢宏的国之盛典不允许任何装备出现一丝一毫的偏差。

2009年6月15日,北京阅兵村。

某方队1台炮车在训练时再次出现跑偏的"软故障"。军委首长第二天就要到村视察,方队领导心急如焚,情急之下要求调换受阅车辆。

此时,来自重庆军代局的邬锐锋立下"军令状"。

重庆军代局的高级工程师邬锐锋对记者回忆起当时的情景:"已到了阅兵准备的关键时刻,此时调换装备会造成上百万元的经济损失,同时,该车官兵一年来的辛苦训练也会付之东流。"

所谓软故障,就是所有部件技术状态一切正常,但在开动过程中却会出现1%-2%极小概率的故障现象。望着凝聚着无数人心血的炮车,看着战士失望无助的眼神,邬锐锋觉得自己没有其他选择。

面对上级首长,他立下了在一夜之间修复软故障的"军令状"。

军中无戏言。邬锐锋敢于立下"军令状",除了胆魄与决心,更来自于其丰富的经验。"我敢肯定地说,问题就出在底盘发动机"。邬锐锋当时坚定地说。

志愿军火箭炮发威:一次齐射干掉美军两个营

王世毅(左)和战友合影。王世毅1934年出生在东北农村,1950年响应号召参军,被分配到东北辽东汽校。入朝期间,任志远军火箭炮二十一师二零七团汽车驾驶员。

王世毅15岁就在学校当团支部书记。土改以后,村里一下就走了一个连的人。抗美援朝战争爆发后,每一个军区都建立了一个汽校,东北地区因为离抗美援朝战场近,每一个省都设立了一个,这些汽校设立的目的就是为抗美援朝作准备的,学生入校就算入伍。王世毅就在那个时候进了辽东省(今辽宁省)汽车司机学校。

学开木炭车,走路过边境

我们那时候了解苏联卫国战争的情况,抗美援朝战争一爆发,整不好也跟在苏联时候一样啊,美国鬼子烧杀抢夺,不如入朝参战,把美国鬼子拦在朝鲜那边去,这是当时很多人的一种想法。那时候主要是听老师讲,有时候看些报纸,看电影也比较少,但是对美国鬼子的感觉就是恨。

我在汽校学习了6个月,那时候部队司机很少,汽校的教练都是从地方招来的国民党战俘司机,六个学员编成一个组共同使用一辆车。“当时是一个省级的汽校,没有什么好车,有苏联的嘎斯51型汽车,吉斯150卡车等,用的都是地方上的一些老旧木炭车,如38年的福特啊,日产,金刚等等。

当时中国石油资源尚未开发,汽油几乎全赖进口,不仅昂贵而且稀少。王世毅在汽校学的这种木炭车是利用木炭燃烧时产生的一氧化碳作为汽车燃料,木炭装在固定在车厢上的炉子里。开车前摇风吹火,跑20公里左右以后,就必须掏出炉灰,把木炭放进去再烧。这种车的马力自然比汽油车弱很多,时速一般只有20-30公里。

这种车动力不足,汽车一上山,就要派一个人一手提着水桶,一手拿着炉勺子,在后面跟着。汽车跑不动了,就往炉子里里倒一勺水,木炭见水产生一氧化碳,汽车就能再跑一段,然后再周而复始这样操作一遍。

在汽校学习了6个月,1951年7月份毕业后,我被分到火箭炮21师训练队。这支部队原来属于第四野战军四十八军,军长贺晋年,是由华北地区的地方部队改编的,驻扎在东北阜新。

1951年8月训练队接到命令入朝锻炼,当时是从安东徒步过江,从丹东一直走到朝鲜的谷山,足足走了一个星期。当时战士主要的粮食蔬菜补给是由汽车来保障,每个人分点饼干、馒头干、东北高粱米随身带着,路上饿了就少吃一点。咱们丹东这边热火朝天,灯火辉煌的,一过边境线就发现是一片漆黑,村庄被炸平,公路和铁路都被炸断了,所有的东西都炸光了,成了一片废墟。

到了朝鲜,高粱米是主食,菜就是把豆子泡一泡煮着吃,有时候还把豆子做成豆腐。当时训练的内容就是驾驶技术,练习怎么在封锁线上夜间驾驶,躲避敌机扫射,在战争环境训练,基本上跟实战差不多。

有一次训练中我们遇到敌机,同志们刚下车隐蔽,一颗燃烧弹就扔到车上了,整个车就烧着了。我们都是十六七岁的孩子,从来没见过这种场景,当时也不知道害怕,大家就开始拼命跑,跑了很远回头一看,刚才还在开的汽车已经烧得火光冲天,等我们跑到山脚下隐蔽的时候,车上的汽油开始爆炸,整个汽车烧出几十米高的火焰,最后汽车只剩了一个架子,幸亏没有人员伤亡。美国飞机对交通线的轰炸是有目的有准备的,他们之前派了很多特务来侦察,再打照明弹,给飞机发信号。

在谷山训练了三个多月,王世毅所在的训练队就回到东北集训,他所在的火箭炮部队接到一个特殊的任务--参加1952年国庆阅兵。1952年12月,这些曾在天安门前扬我国威的火箭炮重武器正式开赴朝鲜战场。

1953年,在朝鲜战场上,志愿军用苏联制造的“喀秋莎”火箭炮向敌人阵地发射

被美军误认为是原子弹的“喀秋莎”

1952年12月到1957年2月,王世毅第二次入朝,这段时间他没有再离开过朝鲜,部队曾驻扎在朝鲜的县里,火箭炮21师207团配备的就是著名的喀秋莎火箭炮。凡是经历过朝鲜上甘岭战役的战士无人不知喀秋莎的魅力,那是战地上振奋人心的武器。

喀秋莎是M-13火箭炮,可以说是现代战争火箭炮的鼻祖,苏联十月革命以后开始研制,投入使用时为了保密,没专门的名称,只是在炮架上有个字母标记K,后来M-13火箭炮在苏联卫国战争中给德军带来重创,苏军战士看到这个字母,就用他们心目中美丽姑娘的名字喀秋莎来命名。

喀秋莎的射程能达到8800千米,发射时首先由别的火力来压制敌人的火力,喀秋莎在进入战场前就先把炮弹填装完毕,八根滑轨16发炮弹,到达指定位置后,设定好目标,驾驶员坐在车里不熄火,炮长摇发射器,射完就撤离,其它火力再全力掩护。当时火箭炮一个连4门,一个团24门,九个火箭炮团一共216门。火箭炮团在战场上享受特殊待遇,因为这种炮太金贵了,不能有闪失。朝鲜丛林覆盖率很高,便于我们隐蔽与躲避轰炸。

那时的喀秋莎车载火箭炮,车是二战时候美军援助苏联的斯蒂派克,火箭炮是苏联自己造的,当时这种火箭炮美国都没有。喀秋莎发射,空中轰炸的美军飞机都吓跑了,炮弹打出去以后战场一片火海。

1952年10月14日至11月25日的上甘岭战役中,特意征调了24门喀秋莎。亲历上甘岭战役的士兵曾回忆,喀秋莎射完以后,战士们冲上阵地,发现只有两个人活着,其他人不是死了就是昏过去了。这种火箭弹爆炸后产生的震动威力巨大,而且燃烧面积很大,应该算是朝鲜战场上最先进的武器了,甚至有被俘的美军抗议说,你们共产党使用了原子弹!

志愿军用苏联制造的“喀秋莎”火箭炮向敌人阵地发射

昼伏夜出的“钢铁运输线”

志愿军副司令员兼后方勤务司令的洪学智将军曾回忆说:“美国侵略者利用他的空中优势,疯狂轰炸封锁我后方供给线,铁路、公路、桥梁被炸毁。面对强大的敌人,我军后勤官兵士气高涨,我们发动官兵击破敌军的“天门阵”,这就是说要建立一条打不断、炸不烂的钢铁运输线,保证前方部队物资和弹药的供给。”

志愿军官兵机智地设置各种假目标,以假乱真,迷惑敌人。有的利用地形,在狭窄的山沟、茂密的森林里建立仓库,囤集物资,停放车辆;有的利用汽车运输灵活、目标小的优势,发明了用汽车“倒短运输”的方法,开展物资、弹药运送的接力赛。

在朝鲜的后来几年中,王世毅就战斗在这条著名的钢铁运输线上。

当时朝鲜所有的铁路桥公路桥都炸断了,水深的地方就在水面上用木头搭浮桥,水浅的就用石头垒起来在上面搭桥。我们当时主要负责前后方物资运输,有时候拉粮食补给,也有时拉人。一般的出车的程序是:白天接受命令,然后就做准备,黄昏美国来轰炸的飞机比较少,我们一般就选择这个时候出发。

当时的汽车运输都是夜间开小灯驾驶,美国飞机专门轰炸运输线,白天单人出去都很危险,开车更不可能。夜间一边行车一边还要反轰炸,汽车的挡风玻璃上边都做了一个架子,在车顶上探出去把玻璃盖上,防止挡风玻璃反光暴露目标,尾灯都不开,只开两个小灯和左边的大灯。

我们反轰炸的方法除了对车辆进行隐蔽伪装和灯光控制,主要靠防空哨:运输线上,隔几分钟就设一个岗哨,一发现敌机就鸣枪示警,司机听见枪声就立即停车灭灯等待。等没了枪声,再上车继续前进。后来有美国兵说,中国每辆运输车上都装了雷达。

当时朝鲜比东北冷得多,我们这些东北兵感觉还好一点,但是也觉得很冷。冬天轮胎上要戴防滑链,而且是后轮双条防滑链。一般天气过冷汽车油路抛锚,就是把油管用嘴吹一吹,可是在朝鲜用嘴一吹就和油管粘在一起了。

每天晚上行车都挨炸,天天有人牺牲,有的是机关枪扫射,有的是炸弹,还有凝固汽油弹(燃烧弹),这种燃烧弹很厉害,落在哪里都能燃烧,连在水上都能烧。行车沿途都是大山,经常开着开着就听见呼啦啦的声音,那是有的战友开车从山上翻下来了。有一次晚上我伪装汽车时,在地上打桩,一打发现白雪底下埋着一个战友的尸体,都没有人掩埋。

行车到天快亮的时候,飞机又比较少,就赶紧找地方隐蔽,每一段盘山公路山上都修有一连串的掩体,上面搭上棚子,方便早晚运输车的隐蔽。车开进去,冬天就用伪装布,每辆车都有一块大白布,盖上就跟周围的雪地一个颜色,一点都看不出来,在白布的周围钉上木桩固定。到了夏天,就拿树枝伪装。把车安顿好了,就去老百姓家休息,那时候我们都能说一点简单的朝鲜话,可以跟当地的老百姓简单交流。朝鲜的老百姓很热情,都会邀请你进去休息,我们把随身带的干粮放在灶台上,他们就做饭给你吃,有时候甚至你把脏衣服脱下来放在那,他也会主动拿去洗完晒干再还给你。

吃完饭有时候我们就披个大衣到山坡上睡觉,等到下午,就去把车收拾好,天一黑接着出发,周而复始每天都是这样的生活。当时冬天就是吃白菜高粱米,夏天吃豆类和干菜,因为缺乏营养,很多司机都有夜盲症,晚上视力很差。后来部队让大家吃猪肝,把猪肝切碎以后用开水烫一下,带着血丝就吃下去,挺管用,我持续了三个月的夜盲症就是吃猪肝才慢慢好的。

在朝鲜我们住的都是半地下掩体,前线步兵是猫耳洞。朝鲜停战后第二天,我为首长开车去前线视察,看见美军撤离后留下的帐篷,帐篷是呢绒布的,带窗户,用钢筋固定,每人一个行军床,上面有鸭绒被,当时觉得美国人作战条件太好了,太享受了。

1956年元月,王世毅调入驾驶员训练连担任训练排长,一年后,王世毅远在东北老家的女朋友坐着志愿军列车来到朝鲜,他们在朝鲜阿玛尼、在全训练队的几百人面前完成婚礼,婚礼没有什么仪式,甚至没有一桌像样的酒席,买点瓜子喜糖,大家一吃一喝就算完婚了。婚后第二个月,妻子就坐着火车回到家乡山东。

1957年时我们这支部队的战士大多已在朝鲜呆了7年,思乡心切,上级决定,让我们换防回国,但是当时有中立国检查团,停战以后部队不能随便调动,我们只好坐贴着“废品”封条的闷罐车回到祖国。火车从朝鲜境内一直开过丹东,到凤城,跑了一天多才停车吃饭,这时我们才知道我们要撤防山东。

六十一年前的这场战争,无数中华儿女在朝鲜半岛洒下自己的青春和热血,周文江和王世毅只是他们中的一员。作为这场惨烈战争的幸存者,如今他们都已是七八十岁的老人,在他们的回忆中,那些战火纷飞的岁月似乎就在昨天,永远无法抹去。

- 评论列表(网友评论仅供网友表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述)

-