重庆曾是韩国首都? 大韩民国临时政府流浪记

重庆曾是韩国首都? 大韩民国临时政府流浪记

上海最繁华的淮海中路背后,一条窄窄的弄堂里,坐落着被韩国人视为“圣地”的大韩民国临时政府旧址。“这里是我们韩国政府的根,是韩国政府法统的发源地,感谢中国政府保护得这么好。”2003年,时任韩国总统的卢武铉对陪同他参观的上海市有关领导说。

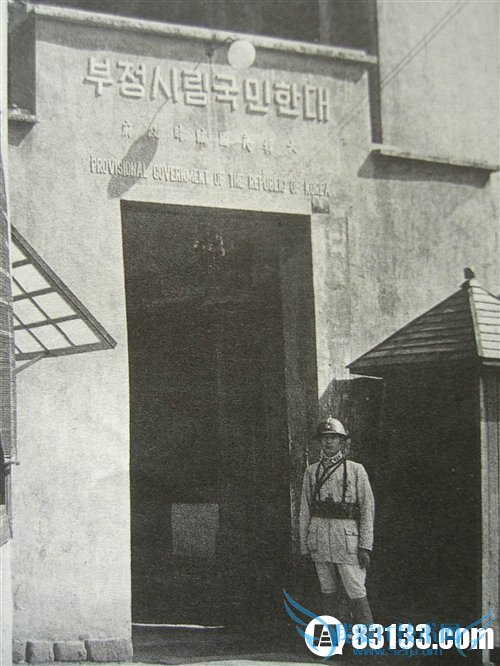

大韩民国临时政府就是朝鲜半岛在日韩并合后,于1919年在中国上海成立的一个流亡政府,机关设在法租界马浪路(今马当路)普庆里4号,对外称作“高丽侨民事务所”。在第一次临时政府代表会议上,通过了(临时宪法),并选举李承晚为临时政府总统。对于民族精神异常浓烈的韩国人民而言,该临时政府仿佛他们“民族独立运动的圣殿”,毕竟它见证了流亡海外前辈抗争不懈的血泪史。

该临时政府未曾受到任何国家的承认,而国民政府当时虽也未正式承认,但在力所能及的范围内给予其极大的援助,并为其在国际范围扩大影响。太平洋战争爆发后,大韩民国临时政府对轴心国宣战,并宣布重庆为大韩民国“借地办公”的临时首都,重庆成为中韩两个国家的首都,这在世界战争史上是绝无仅有的。

朝鲜半岛命运坎坷

近代的朝鲜半岛命运坎坷。甲午一役中国败于日本,使得日本势力正式进入朝鲜半岛。三国干涉还辽之后,朝鲜王室闵妃引入俄国势力,使得日俄两国各据朝鲜一方,形成权力均势,皇室尚能苟安一时。然而好景不长,1905年日俄战争中俄国惨败,日本又完全掌控朝鲜。在弱小的经济与社会条件下,朝鲜民族暂时没有能力组织集体的反抗。但是在海外,他们还有一批具备胆识的仁人志士决心誓死实现民族独立。

1909年,流亡中国东北的安重根等人在哈尔滨车站狙击伊藤博文,造成伊藤重伤身亡,安重根随后被捕并牺牲于旅顺监狱。安重根的赴难并没有阻止隔年日本正式并吞朝鲜,但它却预示了日本统治朝鲜将面对难以想象的反抗,同时也注定了,由于地缘和同样受到侵略的命运,朝鲜独立运动势必与中国发生密切的关系。朝鲜亡国的第二年,中国即爆发了辛亥革命,韩籍同盟会员金圭植参加了革命,随后并成立了同济社此一独立运动团体,同时流亡于中国、俄国和美国的韩国人士所成立的爱国团体也雨后春笋般地建立起来。第一次世界大战结束后,1919年巴黎和会举行,美国总统威尔逊提倡“民族自决”,给予海内外韩人极大的鼓励。3月1日,以学校学生为主的30万群众聚集在汉城钟路的“塔公园”,宣读“独立宣言书”,高呼“大韩独立万岁”,人潮汹涌,气壮山河。

深受中华文化影响的韩人在“独立宣言”中引古述今,颇有康、梁之风,事实上这份宣言发表后的两个月,中国爆发了五四运动,知识分子救亡图存、力求革新的激愤,中韩人民的心境并无二致;不同的是,韩国已亡国,中国尚存一息,然而两国人民任人宰割的心境却是同一历史命运的产物。面对韩人突然爆发集体反抗,日本当局采取了血腥的武力镇压,到处派出军警枪击群众,追捕抗日志士,延续数年。

后来据日本当局自己的统计,这次运动前后参加人员计136万余人,被杀害的有6000余人,入狱的有5万多人,其它被焚毁的教堂、学校、宅第不计其数。尽管“三一运动”功败垂成,但在韩国人民心目中却象征伟大的纪元的开始,从李朝末年坎坷的国运以致昏臣卖国的无奈中,韩国人民终于彻底觉醒,并认识到提高本身的文化和教育是争取独立与迈向新时代之根本。

临时政府的诞生

“三·一运动”后,大批韩人流亡海外,并在东北成立了“韩国独立军”,转战于长白山之间,同时也先后出现了三个临时政府:海参崴的大韩民国议会政府、汉城政府、上海的大韩民国临时政府。不过实权还是在上海临时政府。

临时政府在刚开始的时候派系纷立,内部矛盾重重。1921年李承晚带着亲信干部前往美国,从此留在美国进行游说工作,未再回到上海。在此期间,中国的革命力量也在迅速兴起,而临时政府真正做出成绩,也是在与中国联合之后。

1921年孙中山在广州成立护法政府,临时政府立刻派金圭植为专使,向孙中山提出合作的请求,其中包括了由中国军事学校收容韩籍学生。1924年黄埔军校成立,第四期吸收了一批韩籍学生,为了避开日本特务的侦查,他们都有中韩双重国籍,而且使用假名。1926年北伐军到了武汉,中央军事政治学校武汉分校另设立特别班,接纳新一批韩籍学生。

至于协助培养军事人才方面,1932年国府军委会与朝鲜民族革命党党魁金若山在南京汤山合办“朝鲜革命干部学校”,此外,国民党组织部与临时政府亦合办了多个训练班。以上韩国青年后来大多成为“韩国光复军”的骨干。

临时政府在上海也有一番轰轰烈烈的表现,其中举世瞩目的是“虹口公园事件”。时机刚好在日本连续发动九一八事变、“一·二八”事变、热河战役等侵略气焰达到最嚣张的一刻,4月29日,日本军政要人和日侨在上海日租界的虹口公园庆祝天皇的生日,临时政府国务委员兼警察厅长金九组织的“韩人爱国团”团员尹奉吉,向台上日本军政首长投掷炸弹,造成多名军官伤亡,使得这场原本要庆祝“上海事变”的庆祝仪式变得狼狈不堪。

就读中国军校成热门

1932年之后,国民政府援韩成为有计划有组织的行动,韩人也感到随着日本加快了侵华的脚步,战争气氛浓厚,中国全面抗战即将爆发,韩国民族解放的时机也将来临,为此,在华韩侨兴起了就读中国军校的热潮,临时政府的成员多将子女送到中国学校念书,如金九的儿子金信即毕业于中国航空学校(后曾任韩国空军总司令),他们在中国成长受教育,汉文水平与中国人无异,对中国有很深的感情。

1937年“七·七事变”爆发,国民政府从南京迁至武汉,后再迁于重庆,韩国临时政府也随之疏散西迁,1939年5月迁到四川省南部的綦江,距重庆只有一百里地。尽管临时政府未及展开军事活动,但李范、金弘一以及一些中国军校毕业的韩国青年直接以中国军队的一分子赴火线作战。1938年10月,金若山运用他在国府军委政治部的关系抢先在汉口组建了“朝鲜义勇队”,初期有120名队员,左翼色彩较浓,与中共方面有着密切联系。该队下有两个分队,隶属军委政治部战地工作队,尽管这是中国政府直接协助成立的朝鲜武装部队,达成了临时政府长年追求建军的梦想,不过金若山是临时政府中的反对派,与金九存有间隙,因此朝鲜义勇队的成立对金九多少造成领导权的挑战。1939年初,蒋介石分别找了金九和金若山谈话,希望能摒弃成见,团结抗日。在国府最高当局的撮合之下,两人还在7月间联合发表了一封“告同志同胞书”。

1940年4月,韩国国民党、韩国独立党和朝鲜革命党三党合组新的韩国独立党,作为临时政府的执政党。9月,临时政府由綦江迁重庆,并且在嘉陵宾馆举行了韩国光复军的成立典礼。这是韩国临时政府首次走出地下,光明正大地向海内外亮相。这场盛会出席的中方要人超过百人,盛况空前,包括中共代表周恩来(当时是以国府军委政治部副部长的身份前来)。金九为临时政府主席,李始荣为财务部长,曹成焕为军务部长,赵琬九为内务部长,李青天为光复军总司令,李范为参谋长。临时政府宣布,光复军的前身是原韩国军队,是继承了抗日义军和独立军33年抗日斗争传统的武装独立团体。

尽管光复军的成立鼓舞了海内外韩人的士气,不过一年间光复军的扩展计划却原地踏步,主要是国府高层对于如何整合光复军与朝鲜义勇队感到十分困惑,最后蒋介石下令何应钦强行合并两部。

1943年,世界反法西斯战争初露曙光,中美英三国首脑迫不及待地在开罗开了个会,这次会议也让临时政府看到了曙光。在会后发表的“开罗宣言”里有这样一句话:“我三大同盟国稔知朝鲜人民所受之奴隶待遇,决定在适当时期使朝鲜自由与独立……”谁也没有想到,1945年的雅尔塔会议时美苏定下口头协议,双方将以北纬38度为界分别占领南北朝鲜。朝鲜半岛独立之梦再次破碎。

是年,大韩民国临时政府迁回朝鲜半岛。

(王猛 本文原载于《看世界》,原题为“1919—1945 大韩民国临时政府在中国”)

中韩建交秘闻:台湾当局砸使馆以示报复

核心提示:1992年8月24日,中国与韩国正式建立大使级外交关系,结束了两国长期互不承认和相互隔绝的历史。但鉴于当时复杂的东亚形势——涉及中国台湾和朝鲜的利益,因此,中韩两国严格保密建交谈判事宜,韩国方面更是做得“滴水不漏”。

绝密:谈判代表分三路进京

中韩自上世纪50年代起至80年代初就一直相互敌视,没有任何直接交往,但从1983年北京申办亚运会后,两国民间交往日趋加强。到了1991年11月,中国外交部长钱其琛率团前往汉城(现在的首尔)参加在那里举行的APEC(亚太经合组织)第三届部长级会议,受到韩国总统卢泰愚的接见。

1992年4月,亚太经社理事会第四十八届年会在北京举行,韩国外务部长官李相玉获邀出席。中国方面看准了时机,由国务委员兼外交部长钱其琛在钓鱼台宾馆会见了李相玉,并与他就改善双边关系进行接触达成协议。这两次官方交往预示着中韩建交的谈判的到来。

同年5月,中韩两国正式谈判建交。据中国驻韩国首任大使张庭延回忆,根据两国外长达成的协议,双方代表为副部级,副代表为大使级,其中,中方代表由外交部副部长徐敦信担任,韩方代表是外务部次官卢昌熹。

1992年8月24日,中国国务委员兼外交部长钱其琛和韩国外务部长官李相玉在北京签署两国建交联合公报。公报宣布,中华人民共和国政府和大韩民国政府决定自即日起相互承认并建立大使级外交关系。韩国承认中华人民共和国政府是中国的惟一合法政府,尊重中方只有一个中国、台湾是中国的一部分之立场;中国尊重朝鲜民族早日实现朝鲜半岛和平统一的愿望,支持由朝鲜民族自己来实现朝鲜半岛的和平统一。随后,中国和韩国分别在汉城和北京设立了大使馆。

两国的副代表都是老大使——中方由张瑞杰担任,他自新中国创建初期起,就参与主管朝鲜半岛事务,精通朝鲜语,熟悉半岛情况。虽然在上世纪80年代先后出任中国驻埃塞俄比亚、斯里兰卡大使,离开了一段时间,但对这个地区的了解仍功底深厚;而韩方的副代表是权丙铉,他曾历任外务部亚洲局课长、局长,主管中国事务,后来出任韩国驻缅甸大使,但仍然没有离开亚洲。两位大使各带六七名助手,参加谈判工作。

两国商定,考虑各方面因素,谈判秘密进行。5月的第一次谈判和6月的第二次谈判均在北京钓鱼台宾馆14楼,客人也住在那里。14楼在钓鱼台的一个角落里,比较安静,与外界没有什么接触。在前往北京的路上,权丙铉一行更是采取“分开走”的办法避开国际社会的关注,有的经东京,有的走香港,也有的经上海——以此避开人们的视线。在谈判空余时间,韩国人也不外出,最多也只是到楼前活动一下。

谈判代表纷纷提前“下岗”做准备

在韩国国内,高层的保密工作更是丝毫不敢放松。据说,与中国谈判建交,只有总统、总统外交安保助理和外务部长官三人知道,并掌握全局。

据权丙铉在中韩建交十周年(2002年8月)之际接受中国媒体采访时回忆,当时建交的过程是严格保密的,以保证谈判的各个细节不被泄露出去而影响大局。为了掩人耳目,权丙铉在1992年年初就借口父亲生病,离开了工作岗位,而和他一起负责谈判事务的外交通商部东北亚局局长申正性则托病辞去了职务。

韩国与台湾保持“外交关系”几十年,开始不愿放弃

权丙铉和申正性随后躲到了一个由情报部门准备的秘密场所,开始准备谈判资料。当年5月,他们准备前往中国进行首轮建交谈判时,权丙铉的妻子在给他准备行装的时候问他要去什么地方,那儿的天气是冷还是热,但权丙铉只能缄口不语。妻子对此十分生气,最后干脆给他准备了冬夏两套衣服。

韩国频频向台湾施放烟雾弹

中韩建交谈判中牵涉多方面的问题,其核心是台湾问题,即一个中国的问题。韩国与台湾保持“外交关系”几十年,开始不愿放弃。但是在几轮谈判交锋之后,经过韩国最高领导首肯,韩方终于接受了中方的立场,承认中华人民共和国是中国的惟一合法政府,尊重中方只有一个中国、台湾是中国一部分之立场,韩国与台湾断交。而中方则表示,尊重朝鲜民族早日实现朝鲜半岛和平统一的愿望,支持由朝鲜民族自己来实现朝鲜半岛的和平统一。

1992年8月24日,中国国家主席杨尚昆在北京人民大会堂会见韩国外长李相玉。

在涉及台湾问题时,最为复杂的是如何处理台湾的大使馆馆产问题。权丙铉回忆,为了防止台湾当局在得知谈判消息后在馆产问题上做手脚,韩国政府直到在建交前一个星期才将有关消息通知台湾方面。之后,虽然台湾方面千方百计地想把馆产出售给第三方,但没能实现。

实际上,在此之前,当时的韩国外长李相玉已经暗示过韩国将与中华人民共和国建立外交关系,但台湾方面并未注意到。有关中韩建交的消息在台湾是1992年的8月19日见诸报端的,不过,韩国方面并没有明确承认,而是继续向台湾方面施放烟雾,从而保证了中韩两国在8月24日顺利签署建交公报,否则建交有可能被推迟到两个月之后。

当时正值韩台要举行部长级经济会谈,而韩方一再推迟却又不好说明原因,这引起台湾方面的猜疑。随着中韩建交时间的临近,台湾在汉城通过种种蛛丝马迹,判断出中韩即将建交已不可阻挡。于是,台湾抢先于8月22日宣布与韩国“断交”。两天后,中韩双方代表在北京签署了建交文件。

开馆仪式前没有旗杆

中韩建交后,中方决定在建交后的第三天(即8月27日)在汉城举行中华人民共和国大使馆开馆仪式。据《世界新闻报》援引中国驻韩国首任大使张庭延的回忆录记载:仪式地点选择了中国国际商会驻汉城代表处代表的住所,那是在一条胡同里的一幢小楼,楼前有一个庭院。

开馆仪式上,首先要举行升旗仪式,但当时的庭院中没有旗杆。于是,使馆人员马上向韩国有关部门求助,很快,一根旗杆就在庭院中竖立起来。一切准备就绪,中方立即向韩国外务部等有关部门和新闻媒体发出了邀请。

张庭延回忆说:“我当时还没有去汉城,据参加开馆仪式的同事告诉我,那天的活动定在上午10点开始,但是记者很早就来到门前等候,随后各方人士也陆续到达。可以看出,中国在汉城设立大使馆,举行升旗仪式,引起韩国各方的极大关注。不巧的是,那天上午下起雨来,但是各方来宾没有一人退场。”

台湾砸馆以示报复

对中韩建交反应最为强烈的仍是一向作为韩国特殊盟友的台湾当局。尽管已有许多迹象表明中韩建交已是大势所趋,台湾方面也有一定的心理准备,但形势变化这么快,还是感到很突然。

中韩建交使台湾失去了在亚洲的最后一个盟友,台湾当局采取了全面的报复:第一,自中韩建立外交关系之日起,台湾即与韩国断交;第二,拒绝韩国政府特使团于9月初来台说明断交理由;第三,自中韩建交之日起,取消对韩贸易一切优惠待遇;第四,在台韩关系新构架尚未成立之前,双方民航协定停止实施。

其实,在中韩建交谈判过程中,韩国方面也对如何处理台湾当局“大使馆”的馆产问题感到棘手,它之所以直到在建交前一个星期才将有关消息通知台湾就是因为防止台湾当局在得知谈判消息后在馆产问题上做手脚。不料,台湾外交官在临走前还是“发泄”了自己的不满。

台湾外交官们在撤馆时对建筑进行了肆意破坏

按照中韩建交时双方达成的协议,韩方于两国建交后一个月内,即9月下旬将台湾驻汉城“大使馆”馆舍交还给中方。张庭延回忆:“我于10月初查看了位于汉城明洞闹市区的6层馆舍,令人惊讶的情况出现在我眼前。”

原来,台湾外交官们在撤馆时对建筑进行了肆意破坏,导致整个建筑断水断电,室内地毯被揭开,家具残缺不全,无法再用。庭院中的水池已经干枯,一侧小山上杂草丛生。我们接收馆舍后,进去值班的人无处吃饭。面对这个烂摊子,使馆经过研究决定,请离韩国最近的山东省派工程技术人员来修复,以便使馆人员尽早迁入办公。

1992年9月28日,中国国家主席杨尚昆在北京人民大会堂举行宴会,欢迎韩国总统卢泰愚及其一行。

其实,这座位于明洞繁华地区的馆舍也有一段历史,而且在韩国小有名气。它占地面积约9800平米,原为清朝商人出资购得,建成“清商会馆”,1883年改为“清国公馆”,1885年袁世凯赴韩交涉通商事宜时又改为“总理衙门”。现在的这座六层馆舍是上世纪60年代台湾修建,但因年久失修,不仅结构不符使用要求,电路、水路也存在不少隐患。经过3个多月的日夜施工,1993年1月,使馆馆舍修复完成。

中国方面也为韩国建馆提供优惠。据中韩建交谈判的韩方首席代表权丙铉透露,在建交过程中,中国政府以相当优惠的价格,给韩国划定了一块面积相当大的地皮盖新使馆。

中国大使穿中山装递国书

中韩建交10天后,张庭延被任命为中国首任驻韩国大使,并于当年9月12日赴汉城履新。当时,去汉城只能绕道日本或香港。张庭延在《历史性的一步———忆出使韩国前后》记载:“我一清早就从北京出发,中午到达香港,匆忙用过午餐后又登机赶路,到达汉城已是万家灯火。1200公里的路程竟用了一天时间。”三天后,张庭延向韩国总统卢泰愚递交了国书。

关于递交国书时,中韩双方还就使馆人员服装问题进行了交涉。张庭延回忆:“在我离开北京前,韩方就告知,按照韩国的习惯,递交国书时,大使和陪同人员一律着燕尾服。如果没有燕尾服,韩方可以为我们去租。当时,我们的外交官还不时兴穿燕尾服,而且考虑到递交国书是一项十分庄重的活动,租用燕尾服也不合适。于是我们和对方商量,是否可以穿民族服装——中山装,得到对方的同意。因此我出发时,还专门找出多年不穿的深色中山装,带到汉城;陪同人员也做了同样的准备。”中方大使递交国书后,韩方礼宾官称,张庭延递交国书之快在韩国与各国交往中创下了一个新记录。

- 评论列表(网友评论仅供网友表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述)

-