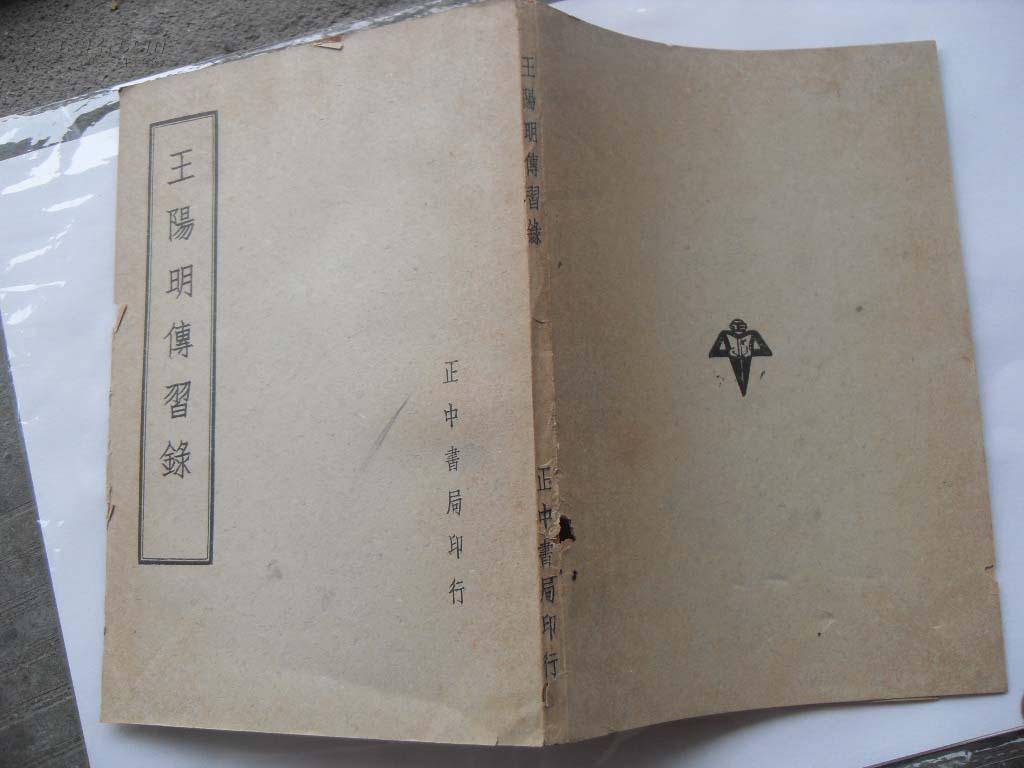

王阳明传习录

《传习录》是王阳明(王守仁)之作,王守仁(1472-1529)是中国明代著名的四大家,即思想家、军事家、哲学家和文学家。是浙江余姚人,汉族。字伯安,号阳明子,故有阳明先生之称,所以又叫王阳明。很多人都想研究并学习王守仁的哲学思想,那么王阳明《传习录》其实已经包含了他的主要哲学思想。所以《传习录》为研究王守仁思想以及心学的发展提供了重要的帮助。对于《传习录》来说,我个人一直在学习和研究,以下是我对《传习录》的心得体会。

一、王阳明传习录:整体领悟

我不知道在哪里曾看过这样一句话:学习中国哲学,一本《传习录》足够。是的,《传习录》称为“心学圣经”并非浪得虚名。《传习录》是儒家具有代表性的哲学著作,对王守仁的思想进行了全面的阐述,深刻的体现了王守仁的辩证授课方法,而其生动活泼的表达,语言艺术的善于用譬、常带机锋堪称经典。《传习录》包括上、中、下三卷,其中,上卷由王守仁本人严格审核,主要阐述“知行合一、心即理、心外无理、心外无物、意之所在即是物、格物是诚意的功夫等观点,强调圣人之学为身心之学,要领在于体悟实行,切不可把它当作纯知识,仅仅讲论于口耳之间”,中卷是其晚年的著述,对知行合一等做了详细的回答,阐释了王学的内容意义以及创立王学的用心良苦,精彩的说明了王学宗旨。中卷附有两篇短文,主要是阐发王守仁的教育思想。而下卷虽然没有经本人审阅,却十分详细的解说了他晚年的思想,而且还记载了王守仁的“四句教”。

二、王阳明传习录:对道德自觉性和主宰性的强调

宋明两代的“心学”开山祖陆九渊以及北宋哲学家、教育家、北宋理学的奠基者程颢对王守仁有着极深的影响,王守仁继承了他们的“心学”传统,在“心即理”思想的发展基础上提出了“致良知”,包括“知行合一”,“知是理之灵处,就其主宰处说便谓之心,就其禀赋处说便谓之性。”,实际上主要是强调道德的自觉性和主宰性。主要说明人心是可以知晓行为的善恶并且自觉去为善。而这种人心的明觉实际上为“心学”奠定了坚实的基石,暗含着一种很明白的道理:那就是与其苦心去认识外物,还不如去掉本心的私欲之弊。弘扬一种“心学”上的“善”要从自我开始做起的精神道德。

三、对于三个核心内涵:心即理、致良知、知行合一

我读王阳明《传习录》时我是这样认为的,如果要深刻的快速的掌握《传习录》的精髓,那么必须要从这三个核心内涵入手,即:心即理、致良知、知行合一。心即理,实际上从王守仁是这样分析的,他认为理就存在于心中,也就是认为只有真善美才是真正的人心。那么还要灭人欲,那就是把内心的哪些真实情感中所存在的污垢、欲望给灭掉。实际上从王守仁学生与他的对话中,我们可以看出,王守仁是这样认为的:对于孝顺父母以及朋友之间的各种信任,本来就应该存在于人心的天理,学习的不是表面看上去的品德规则,而是要真正把内心深处的灰尘给彻底去除,让各种品德在现实生活中真正的体现出来,真正的去执行,去做,那才是善良的、真实的和美丽的。

而对于致良知,实际上指的是当问题出现的时候,我们应该不要去思索这或那,而是应该回归到本心的真实想法,实际上其中的道理有点类似于孔子的“己所不欲,勿施于人”的一个延续。而本身这种理论实际上在我们现实生活中有着更深刻的意义。实际上,现实生活中往往出现物欲横流和各种攀比嫉妒,那么谁能够真正的稳定自己的心态,并且持善固本,那谁才是真正的赢家,你才能拥有真正的一片赤子之心,就好比婴儿的心里一样那么的纯洁无瑕。

对于知行合一,其实主要是说明人心的。人之初,性本善嘛。其实人的心里本身是存有良知的,但是却因生活中的各种不良因素给蒙蔽起来了,因此,除非是不忘记自己原本的追求,也不能让自己的那份单纯的思想被堵塞,干脆直接去做自己想要做的,才是走向成功的最简单之路,其实这就是“知”。但是如果要实现自己最终的目的,那就需要付出,需要各种努力,需要变通,这就是“行”。在这里要特别说明的是,对于王守仁所提出的“知行合一”可能重心不是在如何“合一”的问题上,而是对以往的那种先知后行或先行后知的说法给予批评。实际上行他们的错误主要就是把知和行给分离开了。这就好比喜欢一个东西,本来不先去认识它,然后再重新开始分析和研究到底自己喜不喜欢。应该是这样的,当你喜欢一个东西,你所认识他和喜欢它都是连在一起的,这两者是不能分离的。我们可以从这点看出,王守仁实际上是根据自己的理论,把“知”和“行”给连在一起了,就像一对永不分离的夫妻一样。而绝大部分的分析都是被动的,并没有直接告诉我们为什么。但从他的真知以及行事的理论来论的话倒也是可以自圆其说的,不过可以通过这点看出,“知行合一”和所谓的“理论与实践相结合”那就不是一码事了。

实际上心即理主要是告诉我们这样一个道理——解决问题的真谛是在心中;致良知——说的是要回归本心;而知行合一——主要是说要从行动上给予支持。只有这样才能形成一套完整的行事准则。

四、王明阳传习录:给我的个人感受

善从内心出发,善就是硬道理,只能从内心去求索,而不是从表面上去看问题,从表面上去追求满足。也就是要求我们每一个人在现实生活无论做任何事情,都要从内心入手的哲学道理,这也是追求至善和穷理的最佳方法。而知行合一强调不要把知和行分开,只有合一才能真知真行。而致良知就要格物,格物言外之意就是去人欲存天理,只有下功夫把私欲给彻底砍掉,才能回复良知的本体。

《传习录》告诉我们——要有自己的主见,相信自己,走自己的路。实际上就是希望我们不要去在乎一些外在的因素,尤其是外人对自己的看法和责备等,赞誉也好,辱骂也罢,都是外在的因素,面对这些外在因素,不用太放在心上,更不要因为这些外在因素而阻碍自己的前进,更不要因此而反戈一击。

《传习录》还告诉我们一个重要的道理,那就是骄傲。作者认为,骄傲是人生的大恶,骄傲孕育的是恶魔,而所有的道德伦理都会逐步的丧失。包括不孝顺父母、不信于朋友以及不忠于君主等。因为骄傲,我们无论是做人还是干事业最终得到的下场都是必败。所以只有做到无我之境,才能屏蔽骄傲。

最后,我们还能从《传习录》中悟出一个道理,那就是要保持快乐的心态,充满着自信的去生活,做任何事情要懂得循序渐进,不要依靠外在因素或者是依靠别人,也就是不要因为别人的快乐或成功而沾沾自喜,也不要因为别人的痛苦或失败而沮丧不已。要完全相信自己的良知,不要怀疑、不要自卑、不要退缩,哪怕是失败了也相信始终会有卷土重来的一天,坚信自己,不断的失败,不断的总结,知行合一,具有良知的去总结去求索,屏蔽所有的私欲,就一定会有成功的那一天。

五、我读王阳明《传习录》的方法

对于《传习录》如果是一段一段的来读取,往往会因为一些概念常常模糊,也会因为一些哲理知其然而不知其所以然,或者是断章取义等,那么这样去阅读《传习录》可能收效不是很大。而是要对《传习录》采取上下文串联起来精读,因为对于一些段落中的概念或道理,往往是在其他章节来进行详细的说明,所以只有整体串联起来去研读,才能透彻的读懂其中的内涵。另外,对于《传习录》中关于训诂考据方面,我们没有必要去做过多的纠缠。另外就是还要注意把握《传习录》的文体特点,因为《传习录》的章节中,同一个文字出现在不同段落或者是同意段落之间,所呈现出来的意思是不不一定相同的。比如“理”、“心”、“物”等。就拿“物”来举例,按道理是“意之所在便是物”,不过有的时候他的意思却是唯物主义哲学中所谈到的“物质”。所以即便是同一汉字在不同段落中出现不同的解释也是合理的,没什么可见怪的了。

综上所述:以上五点分析是我对王阳明《传习录》的心得体会。

- 评论列表(网友评论仅供网友表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述)

-