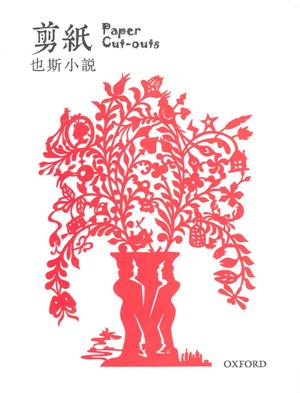

《剪纸》

《剪纸》是七十年代作者也斯先生在报章连载的小说。她是两个平行发展的故事,基数章节里的乔是受西方文化艺术影响的时代女性;偶数章节里的瑶则是深受传统文化影响与时代格格不入的女性。而两个故事中的我,就好比读者的身份,以第三身‘观看’她们的故事。

两个故事都很简短,一个是关于迷恋错爱,另一个是关于时代里的身份迷失。似没有开始,也没有终结,只呈现那时代的面貌。然而小说里剪纸的含义、写作此故事的技巧,和香港的旧貌,却让我有着多方面的感受。

初看时,不大习惯他的遣词用字,感觉就像七十年代粤语流行曲的歌词,仿佛在书面语之上带着客人客人口语的沙石。不过我却很认同作者在后记所述:‘。。。要写现在的香港,仅是用过去的课本上的文字还不足够,也需要发展锻炼目前这种混杂的语文。我心目中的文字,不是只讲文法的规则的文字,也不是客人缀着美丽词藻的装饰性的文字。我们使用文字,并不是为了把话说得更漂亮更文雅,文字比这还重要得多,因为我们往往是通过文字去了解这个世界,又通过文字来创造自己的。’

可是随着故事的发展,表现了写作技巧的多样化,那种情景交融:真实与虚幻的变换、背景与人物的相互切入、粤剧曲词与人物对话的对照。一如电影剪接般引领读者投入那氛围和节奏,也让我感到文字强大的力量。现在用我那拙劣的水平和表达能力打着这篇读后感,实在感到汗颜无力。

乔的故事里,她被黄暗恋着,他不断在书本剪下诗词,以匿名寄给她,认为这是传达爱意的方式。因着黄的迷恋,心里渐渐把乔塑造成一个虚幻而完美的形象。最终走向一个无法挽回的结局。这结局除了哀伤,也显示文字在无法沟通的对象面前的那种无力感。

而瑶的故事里,她喜爱粤剧和剪纸艺术,当听着粤剧和刻图剪纸时,她是快乐的,然而她跟当时社会接不上轨,现实背弃她的理想和对真善美的追求,她无法接受而疯了。她一度热爱的剪纸被她剪碎,粤剧唱片也被她砸得粉碎,散落一地。这其实也是一个沟通的悲剧,一个人与环境无法沟通的悲剧。

喜欢看关于旧香港面貌的片段和文字。这两个故事的背景同样是那新旧交替的七十年代香港。那电车上的风景、上环老铺、每块写着数字的店铺木制围板、庙街摊档、电台的客人唱节目。。。有些还在,有些经不起时代巨轮而消失。作者说,很多地方都变得不一样,从前熟悉的,都已拆卸重建。其实放诸三十多年后的香港,这种急速发展,让人无所适从的环境,甚至那种沟通的悲剧,还是持续着。

后记:是关于暗恋的

作者把黄暗恋乔的那份心情细腻地表达出来,非常熟悉那些‘病征’。这也是本书其中让我印象深刻和共鸣的地方。年少时的暗恋,那种患得患失多半带着甜蜜炽热的感觉。而年长时期的暗恋,有时正因多了现实的考量(或是无谓的)大都苦乐参半吧,理性与感性的对抗也更强烈。

节录以下一段(抱歉可能有客人太长):

‘。。。一些生活的细节,一些闲谈的片段,于他都成为珍宝,反覆摩挲。那名字的主人,当他有意无意地提到,偷偷地,不让人知道又想人知地道提到时,变成矜贵的光彩的形象,那带着爱观察的,用浓密的情意解释的,所有日常的行为,即使最寻常的姿势,都看成了善和美的表现。。。就像所有迷恋的人,思念变成一种仪式,一种混和了痛切和甜蜜,自我贬抑和自我提升的节奏。桌上喝剩的半杯水、桃子的芬芳、一个竹篮、一张随手画就的素描、一出大伙儿同看的欧洲电影、一句无心的好话,都一定许多个晚上在他脑海中反覆辗转,成为他每日温习的功课,使他刺痛又变成他赖以生活下去的原动力。’

- 评论列表(网友评论仅供网友表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述)

-