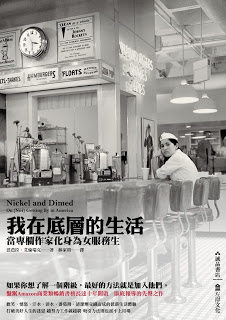

《我的底层生活》

如果要我本年度只顶荐一本书,我会顶荐这一本:《我的底层生活》(Nickel and Dimed: On (Not) Getting By in America),2001年出版,女作家芭芭拉?艾伦瑞克(Barbara Ehrenreich)所着。

作者本身在低下阶级的家庭出身,父亲是矿工。不知道中间经过多少努力和机遇,作者成为生物学博士,同时也是一位作家,中产阶级的表表者。偶然地,别人建议她以体验方式,尝试写一本关于美国底层劳工生活的书,她就决定身体力行,离开自己的生活,以匿名的方式,到别一个地方,应征最底层的工作,目的是要看看,干这些工作,是否可以养活自己:有吃和有住。

作者一共到了三个地方体验,第一次任餐厅侍应,第二回在老人院外加清洁女佣;最后在沃尔玛的女装部卖衣服。

这本书很触动我,看的那个星期,一直都心情低落。最初,我满心觉得自己为书中那些活在底层的人伤感。这些活在美国劳动人口中最底层的人,赚取的金钱比香港的最低工资还要高的五至七美元时薪。但是,在第一份工作中,作者发现大部分的同工,都没有一个正常的居所,甚至有不少人是住在车上。因为他们都没有办法可以储起足够的钱,交付一个月的租金与上期。又如在第二份清洁女佣的工作里,不同的同事有不同的现实残酷问题,例如是肚饿(工作六至八小时重度劳力工作,只吃半包百力滋)、伤患(工作中意外扭伤足踝)以及情绪问题等等,公司经理的口号是‘用工作撑过去’,就是广东话中‘得闲死唔得病’的斯文版了。至于第三份工作,更是无间地狱式的折磨:

所以对大多数来这里(沃尔玛)购物的女人而言,购物最棒的地方就在于:她们可以表现得像乳臭未干的小孩,不管购物车里大嚷大叫的婴儿,把东西四处乱丢,然后让别人来捡。而如果衣服不是井然有序地排列在那里,这么做就一客人也不好玩了(不是吗?)。所以,这就是我发挥功能的地方,我不断重新为顾客创造出整齐秩序,让她们可以使劲破坏。(225-226页)

这些都是痛苦,并不是什么形而上的痛苦,而是实实在在,难以过活之苦。但是我再读下去,就感受到,这不是我感到沉重的主要原因。更重要的原因是:如果我由中产生活堕进低层,只怕我就没能力活下去。

作者就是这样的例子。她的第一份工作,是在彻底崩坏中完结的。当天晚上,由于同事缺席,她一个人独力照顾近二十席桌子,又遇上非常难缠的客人时,她终于撑不下去了,就此走出餐厅,长扬而去。

问题是:作者可以长扬而去,回到她的中产生活,但是真真正正的底层劳工,他们只有继续继续继续下去……这才是整部书的一个重大的张力。作者一再强调,自己实质上谈不上体验别人的生活,正是因为她可以随时抽身而出,回到自己的阶层中,但是真正的人却不可以。底层生活固然可怖,但是更可怖的,是它的吸力,把一个人完完全全吸干,再也没有翻身的机会。

为什么香港的中产那么害怕不稳定呢?我想,因为我们潜意识中,明白自己的‘地位’只是水中浮萍,只要一个不知名的大浪涌来,一切都会失去,而且是我们没有能力应对的。为正在底层的人来说,作者发现,真正呆在底层的人,反而能够找方法应对自己的处境,他们会接受幻想,认为自己有一天可以离开这处境。但是,作者知道自己不可能有这种幻想。如果像作者这样的人由中产被打下去的人,再没有幻想,要一直撑下去,很难。

就是这种叫人惊悚的感觉,才是这本书带给我,最深刻的感受。

- 评论列表(网友评论仅供网友表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述)

-